残業が50時間を超えたらどうなる?弁護士が罰則や対処法について解説

近年の「働き方改革」では労働時間の削減が大きな柱のひとつとなっています。

そのような中で、「月の残業時間が50時間を超えており、違法性や問題点を知りたい」という方もいらっしゃるかもしれません。

このページでは、月の残業時間が50時間となることの違法性や問題点、改善策などについて、弁護士が解説します。

50時間の残業は長時間の部類に入るといえ、従業員と会社の双方に悪影響をもたらすおそれがあります。

長時間残業にご関心がある方は、ぜひこの記事を参考にしていただければと思います。

残業50時間を超えると違法?

労働基準法は従業員の残業時間に規制を設けており、これを超過すると、ケースによっては労働基準法違反になる場合があります。

50時間の残業が違法となるのはどのような場合か、まずは残業時間の規制の概要について解説します。

労働時間の規制の内容

労働基準法では労働時間の上限が定められており、例外的に許容されている場合を除き、これを超えると違法な長時間労働になります。

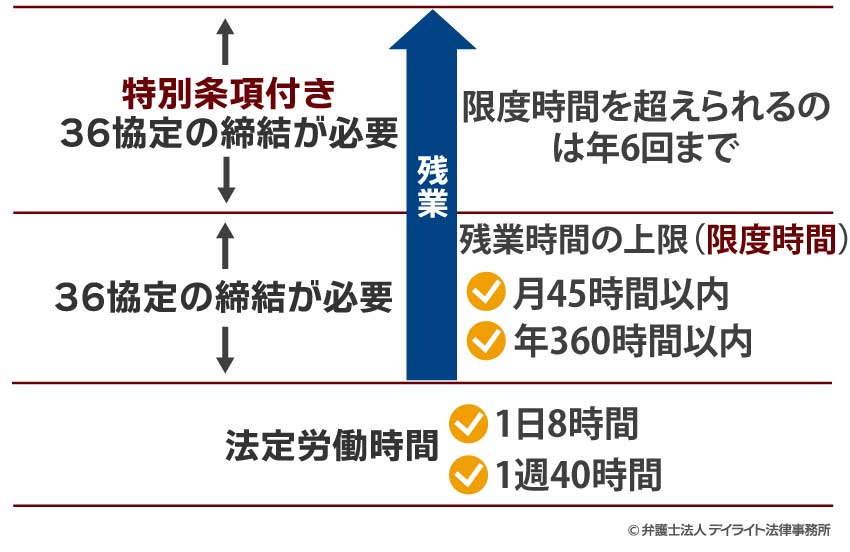

労働基準法の考え方を整理すると、次のようになります。

- 労働時間の上限(法定労働時間)は、1日8時間以内かつ1週間40時間以内(労基法32条)

根拠条文:労働基準法|電子政府の総合窓口

- 労働基準法36条に基づく協定(「36(さぶろく)協定」といいます。)を締結することで、法定労働時間を超えて従業員に残業を命じることができる。

ただし、その場合でも残業時間は月45時間以内が原則である(これを「限度時間」という)(労基法36条)。

根拠条文:労働基準法|電子政府の総合窓口

- 36協定に「特別条項」を付すことで、臨時的に前記の限度時間を超えることも許される(特別条項付き36協定)。

ただし、限度時間を超えることができるのは特別条項で設定した時間内に限られ、かつ、最大で1年間に6回までである(労働基準法36条5項)。

これを簡単にまとめると、法定労働時間である1日8時間・週40時間が労働時間の原則であるが、36協定や特別条項付き36協定を締結することで、一定の範囲内でこれを超えて残業を命じることも許されるということです。

残業時間の上限について、さらに詳しい解説は以下でご確認ください。

月50時間の残業が違法となる場合

改めて整理しますと、残業は特別条項のない36協定では45時間が限度時間であり、特別条項付き36協定の場合は、1年間に6回を限度として、月100時間未満の範囲内で限度時間を超えることができるというものです。

つまり、36協定が締結されていない場合だけでなく、締結されていても特別条項が付されていない場合や、特別条項が付されていても年に6回を超えて45時間以上の残業が発生すると、労働基準法違反となります。

また、特別条項はあくまで「当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合」に限って限度時間の超過を認めるものです。

日常的に生じる業務のために限度時間を超過することは、たとえ年6回以内であっても認められません。

月50時間の残業が違法となる場合を整理すると、次のようになります。

- 36協定が締結されていない(残業自体が違法)。

- 36協定は締結されているが、特別条項が付されていない(月45時間の限度時間を超えられない)。

- 36協定が締結されており、特別条項も付されているが、限度時間を年に7回以上超えた。

- 36協定が締結されており、特別条項も付されているが、臨時的な特別な事情による残業とはいえない。

言い換えると、次のすべてを満たす場合に限って、月50時間の残業が適法になるということもできます。

- 特別条項付き36協定が締結されている。

- 臨時的な業務に従事する場合である。

- 実際に限度時間を超過するのが年に最大でも6回までである。

残業が50時間を超えたときの罰則

特別条項付き36協定が締結されており、残業が45時間を超過するのが年に6回までであれば、月50時間の残業が適法になります。

この場合は、月50時間の残業でも労働基準法に違反しているわけではありませんので、罰則はありません。

他方で、以上の定めに違反し、特別条項付き36協定が締結されていない場合や、たとえ締結されていても限度時間を年7回以上超過した場合などには、労働基準法違反として刑事罰の対象となります。

具体的には、労働基準法に基づき、「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処せられる可能性があります(労働基準法119条1号)。

残業時間規制の例外

このように、残業が月50時間を超えるのは場合によっては違法となるのですが、はじめから残業時間の規制が適用されない例外的なケースもあります。

役員

取締役などの会社の役員には、労働時間の規制は適用されません。

労働基準法は「労働者」を保護するための法律であり、残業時間の規制も、「労働者」を対象としています(労基法9条)。

役員は労働基準法上「使用者」に該当し、「労働者」ではないため、法律による保護対象ではないのです。

根拠条文:労働基準法|電子政府の総合窓口

管理監督者

労働基準法に規定される、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱うもの」も、労働時間に関する規定の適用対象ではありません(労基法41条)。

根拠条文:労働基準法|電子政府の総合窓口

「監督若しくは管理の地位にある者」のことを、一般に「管理監督者」といいます。

役員が「使用者」であったのに対し、管理監督者は会社に雇われた従業員であり、あくまで「労働者」です。

このため、管理監督者は労働基準法による保護の対象ではあるのですが、勤務時間の規制に関する部分については、その職務の特性に鑑みて適用しないものとされているのです。

なお、「管理監督者」と「管理職」は似て非なる概念であることに注意してください。

「管理監督者」は労働基準法に規定された「管理若しくは監督の地位にある者」という法的な概念であるのに対し、「管理職」は会社が独自に定める職制上の地位にすぎません。

両者は字面が似ているものの全く別の概念ですので、「管理職」であるからといって、それだけで「管理監督者」にも当たることにはならないのです。

管理監督者の意義について、厚生労働省の行政解釈では「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきもの」とされています(昭和22年9月13日基発17号、昭和63年3月14日基発150号)。

「管理監督者」に当たるかは実態によって判断されますので、管理職に充てれば残業時間の規制が適用されなくなるなどと誤解のないよう注意してください。

管理監督者に関するさらに詳しい解説については、以下をご覧ください。

上限は公務員にも適用される?

公務員も、残業時間が50時間を超えると違法になることがあります。

公務員は、民間企業の従業員と異なり公的な職務に就いていることから、国家公務員一般職については、労働基準法は適用されません(国家公務員法附則6条)。

とはいえ、公務員も給与所得者であり、組織の指揮命令に服する弱い立場にあるという点では、民間の従業員と同様に労働者として保護する必要があるといえます。

法律上も、職員の勤務条件は「社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる」とされています(国家公務員法28条1項)。

そこで、国家公務員については、労働基準法が適用されないことに代わる措置として、人事院規則という規則により就業条件が定められています。

国家公務員の残業に関して、人事院規則一五―一四によれば、通常の職員の残業時間は1ヶ月あたり45時間が上限とされ、業務量などがコントロールしづらい部署の職員など例外的な場合には1年間に6回までこれを超えられるとされています(16条の2の2第1項1号イ⑴、同項2号ニ)。

原則45時間が上限で、例外的にこれを超える場合でも年に6回までということですから、それぞれ労働基準法の36協定と特別条項付き36協定と同等の規制となっているといえます。

一方、地方公務員には人事院規則は適用されず、それぞれの自治体が条例によって勤務時間等の勤務条件を定めるものとされています(地方公務員法24条5項)。

ただし、地方公務員についても総務省の通知により国家公務員と同水準の上限規制を設けるよう要請された結果、ほとんどの自治体において国家公務員と同等の基準となるよう条例が整備されています。

このため、地方公務員に関しても、残業が45時間を超えてよいのは1年間に6回までであり、これを超えると違法になると考えられます。

残業50時間超えの影響

月50時間の残業は、特別条項付き36協定を締結し、その上で最大でも年に6回までしか認められません。

このような厳しい規制が設けられているのは、月50時間という残業時間が法で制限すべきほどに望ましくないものであるからにほかなりません。

ここからは、なぜ月50時間の残業が法律上厳しく制限されているのか、長時間残業のもたらす影響について見ていきます。

従業員への影響

月の残業が50時間とすると、平均して毎日2~3時間程度の残業が発生している計算となります。

残業が長時間に及ぶと、その分帰宅や就寝が後ろ倒しになりますので、心身ともに強い負担が生じることが懸念されます。

体への影響

業務の負荷により過労死の危険が高まる残業時間のことを「過労死ライン」と呼び、一般には「月80時間」と言われることが多いです。

月50時間の残業はひとまず過労死ラインを下回っているということはできますが、これをもって、過労死の危険がないということにはなりません。

過労死の危険は、残業時間が長時間になればなるほど、それにつれて高くなると考えられます。

月50時間もの残業が発生しているとなると、年齢や持病の有無、業務の負荷といった諸条件しだいでは過労死の可能性もないとは言い切れませんし、過労死には至らないまでも、健康状態が悪化するといったことは十分に考えられます。

月の残業時間が50時間を超えている場合、「過労死ラインを下回っているから大丈夫」と考えるのは誤りであり、むしろこれに迫る危険な域にあるとの自覚をもって、特にご自身の体調の変化に注意を払っていただきたいと思います。

過労死ラインについてのさらに詳しい解説は、以下をご覧ください。

こころへの影響

長時間の残業は、体はもちろん、こころにとっても負担となるものです。

連日の残業で十分に休息の時間も取れないとなると、メンタルに不調をきたすリスクが高まります。

長時間の労働はうつ病等の精神疾患を引き起こし得ると考えられており、近年ではメンタル不調を理由とする休職も珍しいものではありません。

無理を重ねていると、無自覚のうちにストレスが蓄積し、あるとき突然うつ病のような形で露呈するといったこともあり得ます。

そうなる前に、こまめに休息を取るなどして、意識的にコンディションを整えていく必要があります。

メンタル不調について、さらに詳しい解説は以下をご覧ください。

会社への影響

残業が50時間を超えると、従業員だけでなく会社にとってもさまざまな面で影響が生じることが考えられます。

離職が増えて人手不足となる

健康の維持やワークライフバランス確保の観点から、長時間労働を良しとしない方向に従業員の意識もシフトしつつあります。

月に50時間の残業は法律で回数が制限されるほどですので、従業員にとってはかなりの負担となるものです。

そのような残業が常態化すると中には転職する従業員も出てくると考えられ、そうなると、人手不足になって現場はさらに忙しくなるというまさに「悪循環」に陥ります。

長時間残業を放置しておくと、後々事業活動に影響が出るということにもなりかねませんので、もし残業時間が50時間を超えるようであれば、改善に向けた取り組みを進めていただきたいと思います。

残業代が高額となるおそれ

残業が50時間にもなると、高額の残業代が発生するおそれがあります。

残業代は、労働基準法では「割増賃金」と位置づけられており、所定の割増率を乗じて支払う必要があります。

たとえば、1日8時間を超えて労働した場合の「時間外割増賃金」では、割増率は1.25とされています。

仮に給料が時給換算で2,000円の従業員が残業した場合、残業1時間につき支払う残業代は、2,000円ではなく2,500円になるということです。

また、みなし残業(固定残業)を採用している場合であっても、これが有効なものと認められず残業代が発生するリスクがあります。

みなし残業とは、あらかじめ取り決めた時間分の残業代を、実際の残業時間にかかわらず毎月支給する制度であり、固定残業とも呼ばれます。

みなし残業そのものは、正しく運用されていれば違法なものではありませんが、本来支払われるべき残業代がうやむやにならないよう、厳しい要件の下でのみ有効となります。

たとえば、みなし残業が有効となるためには、通常の労働に対する賃金と残業代に当たる部分とが明確に区別されていなければなりません(高知県観光事件、最高裁平成6年6月13日)。

また、実際の残業時間がみなし残業時間を超えた場合、その超過時間分については、みなし残業代ではカバーされていませんので、別途超過分の残業代を支給する必要があります。

そのような差額清算が適切にされていなかった場合、みなし残業代制といいながら、実質的には「所定の時間分以上の残業代は支払わない」という趣旨の運用になっているため、違法無効と判断される可能性があります(ザ・ウィンザー・ホテルズ・インターナショナル事件、札幌高裁平成24年10月19日)。

「みなし残業制を採用しているから、残業代の支払いが発生することはない」とは言い切れませんので、たとえみなし残業制の場合であっても、残業時間の削減に積極的に取り組むべきと言えるでしょう。

みなし残業についての詳しい解説は、以下をご覧ください。

処罰の可能性

月50時間の残業を適法とするためには、特別条項付き36協定を締結する必要があります。

この手続きを怠った場合や、年に6回以上限度時間を超えた場合、「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という刑罰が科される可能性があります。

また、法律上の罰金や懲役刑のほか、バッシングを受けたり、会社の信用が傷ついたりといった社会的な制裁を被ることもあります。

そのような無形の損害まで考慮に入れると、会社にどれだけの不利益が及ぶか計り知れません。

会社を経営して行くに当たっては、法令遵守に対する高い意識が求められているといえるでしょう。

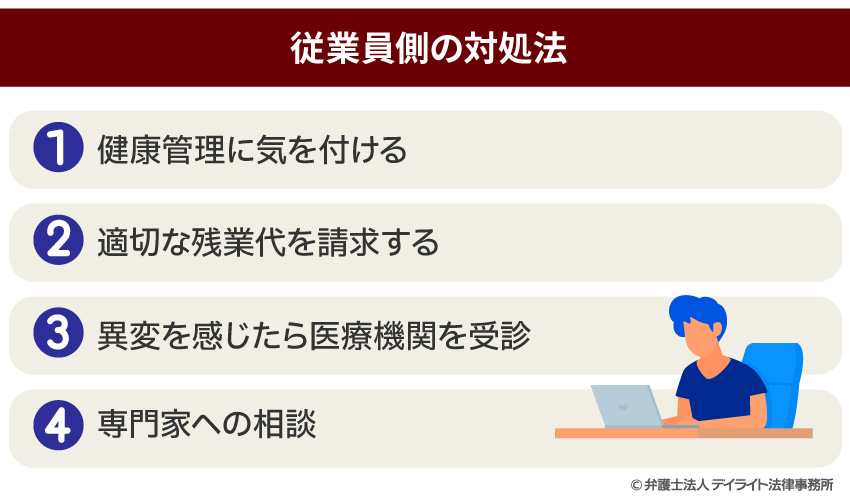

従業員側の対処法

健康管理に気を付ける

月の残業時間が50時間を超えると、心身の健康を害するリスクが高まります。

適度に休息を取ってリフレッシュすることは、身体的な疲労を回復させるとともに、精神的なストレスの解消にも繋がります。

健康を損なってしまうと本格的な療養が必要となる可能性もありますので、そのような事態を避けるためにも、十分な休息でコンディションを整えるようにしたいものです。

適切な残業代を請求する

残業時間が50時間にもなると、残業代もかなり高額になると思われます。

もし残業代に一部でも未払いがあれば、残額を請求することが大切です。

残業代では割増率という考え方が採用されているとおり、労働基準法は、長時間の残業に対して高額の残業代を発生させることで、長時間労働が抑止されるように設計されています。

未払いの残業代を放置してしまうと、そのような抑止力が働かない結果、長時間残業に歯止めが効かなくなるということにもなりかねません。

実際に行った分の残業代を受け取るのは当然の権利ですので、残業時間を適切な範囲に収めるためにも、残業代は全額請求することが重要と言えます。

もし、本来支払われるべき残業代がいくらなのかはっきりしないようであれば、以下の残業代計算ツールで金額の目安を調べてみてください。

異変を感じたら医療機関を受診

月50時間の残業は、過労死ラインとされる月80時間には満たないとはいえ、これに迫ろうかという水準であり、健康を害するリスクがあります。

もし何らかの異変を感じるようなことがあれば、速やかに医療機関を受診するようにしましょう。

医師の問診や、血圧測定、心電図検査などのメディカルチェックを受けることで、隠された疾患にいち早く気づくことができるかもしれません。

残業が50時間を超えているようであれば、体調面での異変を見逃さないよう、些細な違和感にも注意を払うようにしましょう。

専門家への相談

残業時間が50時間を超えるようであれば、専門家への相談もご検討ください。

残業代の不払いや、長時間労働に違法の疑いがあるような場合には、法律の専門家である弁護士へ相談されることをおすすめします。

弁護士に相談というと、そう頻繁にあることではないので不安に思われるかもしれませんが、弁護士は市民の権利を守る非常に身近な存在ですので、気後れする必要は全くありません。

最近ではインターネットなどでの情報発信に力を入れている法律事務所も増えており、ホームページなどで弁護士の取り扱い分野を確認することもできます。

長時間残業の問題であれば、従業員側の労働問題を取り扱った実績があるかという観点で弁護士を探されるとよいでしょう。

労働問題における弁護士選びの重要性については、以下をご覧ください。

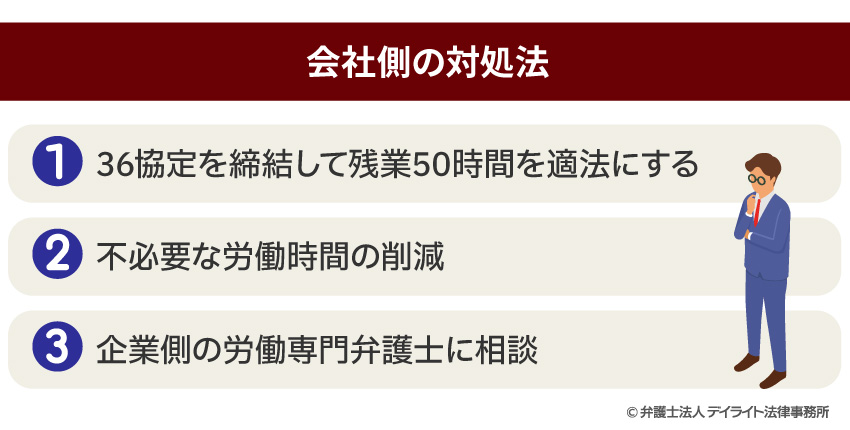

会社側の対処法

36協定を締結して残業50時間を適法にする

残業50時間を適法にするには、特別条項付き36協定を締結する必要があります。

36協定は、実務上有効期間を1年間と設定している会社が多く、更新を毎年労基署に届けることも必須となります。

36協定に特別条項が必要なことや、年に7回以上45時間を超えてはいけないことなど、重要な点はこの記事で説明してきましたが、50時間の残業を適法にするためには、36協定の更新も含め、手続き面でも不備がないように気を付けてください。

不必要な労働時間の削減

時間外労働は、割増賃金によって抑制が試みられていたり、45時間を超えるのは特別条項付き36協定によっても年に6回までに制限されていたりといったことから察せられるとおり、法律上できれば削減すべきものと位置づけられています。

長時間の残業が連日のように発生することは非常に問題であり、万が一限度時間を年に7回以上超えてしまうと、労働基準法違反として罰則を科される可能性も生じます。

改善方法をいくつか挙げてみますので、もし従業員の残業時間が長時間に及ぶようであれば、ぜひ対応をご検討いただきたいと思います。

残業の許可制の導入

残業を許可制とすることで、残業時間の削減につながると考えられます。

残業の許可制を導入していない場合、残業をするかしないかについて、上司の指示を仰ぐのではなく従業員の自主判断にゆだねられているのが通常です。

そのようなやり方が必ずしも不合理というわけではありませんが、残業時間を削減していきたいということであれば、上司が残業の必要性をチェックした上で許可する制度とする方がより効果的といえます。

残業の許可制についての詳細は以下でご確認ください。

人事評価方法の見直し

人事評価方法がひとつの足かせとなって、残業時間の削減が進まないというケースがあります。

そのような場合は、人事評価方法が長時間残業を助長するものになっていないかという観点から見直すことも検討すべきです。

人事評価制度が長時間労働を高く評価するようなものとなっている場合、従業員に対して長時間の残業を推奨するメッセージのようになってしまいます。

残業時間の削減を進めるためには、効率や生産性などの労働時間以外の指標で評価する方向にシフトしていくことが望ましいといえるでしょう。

就業規則や雇用契約書の見直し

就業規則や雇用契約書は、会社から従業員に対して労働条件を明示するものといえます。

就業規則や雇用契約書上で、残業をする際の手続きなど、残業の取扱いについて詳細に規定することで、残業をうまくコントロールしていくことを目指せます。

就業規則や雇用契約書の見直しを効果的に残業の削減につなげるためには、法的な視点も交えて見直しを進めることが重要です。

就業規則や雇用契約書を見直す際のポイントについては、次の記事で詳しく解説しています。

企業側の労働専門弁護士に相談

以上のように、残業時間の削減にはさまざまな手法を組み合わせて多角的に取り組んでいくことが効果的ですが、色々と工夫してみても思うように残業が減らないということもあるかもしれません。

もし自社での対応に限界を感じるようであれば、企業側の労働専門弁護士へ相談することもご検討いただければと思います。

残業の削減は近年の大きなテーマのひとつであり、企業側の労働専門弁護士であれば相談対応の実績も十分であると期待できます。

長時間の残業は違法な場合罰則が科される可能性もありますので、弁護士の助言の下で、ぜひ適法性を確保していただきたいと思います。

労働問題での弁護士選びの重要性について、詳しい解説は以下でご確認ください。

まとめ

このページでは、残業が50時間を超えた場合の違法性や問題点、対応方法などを解説しました。

記事の要点は、以下のとおりです。

- 残業が50時間を超える場合、特別条項付き36協定を締結しなければならない。

- 特別条項付き36協定を締結したとしても、残業時間が45時間の限度時間を超えられるのは年間6回までである。

- 月50時間の残業が違法な場合の罰則は、「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」である。

- 役員のような「使用者」だけでなく、管理監督者など一部の従業員については、例外的に労働時間の規制が適用されない。

- 50時間の残業は従業員と会社のいずれにも悪影響を及ぼすおそれがあり、是正向けた取り組みが急務となる。

- 長時間残業の状態を解消するためには、従業員・会社ともに、労働問題に強い弁護士に相談することが有効である。

当事務所では、労働問題を集中的に取り扱う企業専門チームがあり、企業の労働問題を全力でサポートしています。

オンライン相談の活用により、全国どこからでもご相談いただけます。

残業問題でお困りの場合は、ぜひ当事務所の企業専門チームまでご相談ください。

この記事が、残業問題でお悩みの会社にとってお役に立てれば幸いです。