残業の過労死ラインは何時間?弁護士がわかりやすく解説

残業の過労死ラインは、一般に1ヶ月あたり80時間といわれます。

業務の負荷により過労死の危険が高まってくると見られている残業時間を、残業の「過労死ライン」と呼ぶことがあります。

このページでは、過労死ラインの意義や、なぜ長時間労働が危険なのか、どうすれば過労死を防止できるのかといったことを、弁護士が詳しく解説します。

残業の過労死ラインとは

残業の過労死ラインとは、過労死のリスクが高まる残業時間の目安をいいます。

過労死ラインは、一般的には「月80時間」といわれています。

80時間という残業時間は、長時間労働であるのはもちろんのこと、過労死の可能性すら出てくるほどの危険な水準ということです。

過労死とは

過労死とは、一般に過重労働によって死亡することをいいますが、法律上は、過労死の死因は脳血管及び心臓疾患に限られています。

過労死の法的な定義は、次のとおりです。

このように、法律上の過労死とは、過労自殺を除くと、「業務における過重な負荷」を原因とする、脳血管疾患又は心臓疾患ということができます。

過労死に該当し得る疾患は、具体的には次のようなものです。

- 脳血管疾患

脳出血、クモ膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症

- 心臓疾患

心筋梗塞、狭心症、心停止、解離性大動脈瘤(かいりせいだいどうみゃくりゅう)

これら以外の死因であっても、業務に起因するものと認められれば労災と認定される可能性はあります。

過労死等防止対策推進法が過労死の定義を脳血管疾患及び心臓疾患によるものとしているのは、これらの疾患が過労によって特に引き起こされやすいということと思われます。

上記の疾患により死亡したとしても、それが「業務における過重な負荷」によるものでなければ、法律上の過労死には当たりません。

もっとも、これらの疾患の発症については、業務の負荷のみならず、個人の体質や生活習慣なども複合的に関係してくるため、それが業務によるものか否かの判定はかんたんではありません。

そこで厚生労働省は、労災の認定基準として、死亡と業務の関連性を認める(労災と認定する)際の基準となる労働時間を設定しています。

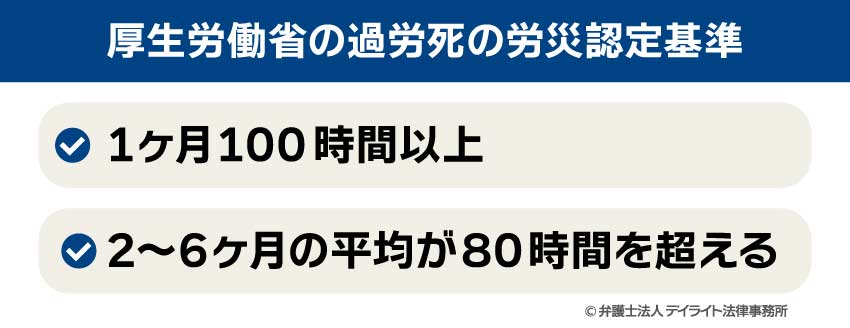

厚生労働省の過労死の労災認定基準

死亡と業務の因果関係を厳密に認定することは困難であるため、厚生労働省では、「残業時間がこのくらいであれば、死亡と業務の関連性が強くなる」という基準(労災認定基準)を設けているのです。

労災認定基準では、過労死を認定する残業時間(時間外及び休日労働)として、次のような基準が採用されています。

- 1ヶ月100時間以上

- 2~6ヶ月の平均が80時間を超え

この労災認定基準そのもののことを指して、「過労死ライン」と呼ぶこともあるようです。

この基準によると、80時間の残業が単発で発生しただけであれば、過労死の基準には当たらないこととなります。

ただし、ひと月でも80時間の残業が発生した場合、その次の月も80時間を超える残業をすると2か月平均で80時間を超えることになりますので、いわば「リーチ」のような状態といえます。

また、過労死の認定に当たっては、残業時間の長さが重要な考慮要素ではあるものの、近年では表面的な時間数だけでなく、勤務の不規則さや労働の強度なども勘案されるようになっています。

その結果、残業時間が基準を下回る場合であっても、労働の負荷を総合的に判断して労災として認定されるケースが見られるようになりました。

これらのことから、残業の過労死ラインというときは、上記の労災認定基準ではなく、「月80時間」を指すことも多くなっています。

この記事においても、労災認定基準と過労死ラインを区別して、「月80時間」の残業を過労死ラインと呼ぶことにします。

過労死のランキング

過労死を防止するために、過労死の発生しやすい職種や主な死因について知っておくことも重要です。

過労死を防止するために、過労死の発生しやすい職種や主な死因について知っておくことも重要です。

以下では、令和4年の過労死白書より、過労死にまつわる統計をご紹介します。

令和3年度脳・心臓疾患の労災支給決定(認定)件数の多い業種

令和3年度脳・心臓疾患の労災支給決定(認定)件数の多い業種令和3年度において、脳・心臓疾患の労災支給決定(認定)件数が多い業種は、次のようになっています。

| 業種(大分類) | 業種(中分類) | 支給決定件数 |

|---|---|---|

| 運輸業、郵便業 | 道路貨物運送業 | 56 |

| 建設業 | 総合工事業 | 11 |

| サービス業 | その他の事業サービス業 | 9 |

| 卸売業、小売業 | その他の小売業 | 6 |

| 医療、福祉 | 医療業 | 5 |

| 宿泊業、飲食サービス業 | 飲食店 | 5 |

| 製造業 | 輸送用機械器具製造業 | 5 |

| 卸売業、小売業 | 各種商品小売業 | 4 |

| 卸売業、小売業 | 飲食料品小売業 | 4 |

| 建設業 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 4 |

| 生活関連サービス業、娯楽業 | 娯楽業 | 4 |

| 製造業 | 金属製品製造業 | 4 |

| 卸売業、小売業 | 機械器具小売業 | 3 |

| 学術研究、専門・技術サービス業 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 3 |

| 情報通信業 | 情報サービス業 | 3 |

引用元:令和4年版過労死等防止対策白書|厚生労働省ホームページ

これらの上位にきている職種に目を向けると、次のような特徴があるように見受けられます。

- 長時間労働となりやすい

- 仕事の性質上、夜勤を含む不規則な勤務となりやすい

- 肉体労働であるか、あるいはこれに準ずるような身体的負荷がある

過労死を予防するためには、これらの要素をできるだけ抑えるようにすることが有効と考えられます。

すなわち、できるだけ不規則な勤務とならないようにし、仮に不規則な勤務が避けられない場合には体力の回復に特に留意し、疲労が蓄積しないように努めることが重要といえそうです。

残業の過労死ラインは何時間?

残業の過労死ラインとは、過労死の危険が高まる残業時間であり、一般に「月80時間」と考えられています。

あくまで過労死の危険が高まってくるということですので、残業が80時間を超えると直ちに過労死するというものではありません。

また、同じ残業時間でも、個人の体質や年齢、持病の有無などによって負荷の感じ方はだいぶ異なってくると思われます。

しかし、従業員の健康管理の点からは何らかの目安が必要になってきますので、統計的に見て、多くの人にとって死の危険が高まってくる残業時間として、「月80時間」ということがいわれているのです。

80時間を超えると要注意

ご紹介したとおり、労災の認定基準となってくる残業時間は、「1ヶ月100時間以上」又は「2~6ヶ月の平均が80時間を超える」というものですので、単月で80時間の残業では、この基準に当たりません。

しかし、たとえ単月でも80時間の残業は、労災認定ラインの一歩手前の段階といえます。

実際、月の残業時間が80時間を超え、疲労の蓄積が認められる従業員については、産業医による面談指導の対象となってきます(労働安全衛生法66条の8第1項、労働安全衛生規則52条の2第1項)。

また、月の残業時間が80時間を超えると、それを本人に通知する必要があります(労働安全衛生規則52条の2第3項)。

これらの規定は、たとえ単月であっても、80時間という残業時間が健康被害をもたらすおそれがあることを反映しているものと考えられます。

また、近年では働き方改革の一環で長時間労働の是正が目指されており、東京労働局と大阪労働局には、違法な長時間労働を監督するための過重労働撲滅特別対策班(通称「かとく」)が設置されています。

この「かとく」が、立入検査をする事業所を選定する際の基準も、「月80時間の残業」といわれています。

このように、月80時間の残業は、1か月だけであれば労災の認定基準には直ちには該当しないものの、「黄色信号」ともいえる状態です。

月の残業時間が80時間に近いようであれば、従業員が健康を害することのないよう、会社としては十分配慮する必要があるといえるでしょう。

厚生労働省の労災認定基準からもおわかりいただけるとおり、月に100時間の残業は、ひと月だけであっても、業務と死の関連性が強まるラインにかかってきます。

残業時間が80時間の場合は、直近2~6か月の平均を見ますので、80時間を超えたことが判明した時点で、翌月の残業時間を調整するなどにより、平均が80時間を超えないような対応が可能です。

これに対し、月100時間の場合はそのような措置を講じる余裕もなく、即労災の認定ラインに該当してくることになります。

会社は、月の残業が100時間を超えることのないよう常に業務の分担を調整するのはもちろんのこと、万が一100時間を超える残業が発生した場合は、これが継続することのないようただちに改善手段を講じるべきといえます。

労災認定基準や過労死ラインは、これを超えると業務と死亡の関係が高まってくるとみられている目安になります。

そのため、これを超えることが望ましくないのは間違いありませんが、これを下回っていれば安心できるかというと、そうではありません。

過労死は原因が法律上脳血管疾患と心臓疾患に限られているとおり、大まかに言うと、長時間労働の疲労が血管をはじめとする循環器系に負担を与えるというメカニズムで発生すると思われます。

そうすると、「月80時間の残業は危険だけど、79時間以下なら大丈夫」といったことにならない点は、おわかりいただけると思います。

残業時間と過労死のリスクは比例関係にありますので、残業が80時間を超えた場合はもちろんのこと、80時間を超えないとしても、残業時間がこれに近づけば近づくほど、過労死の危険は高まってくると考えられます。

ただし、労災認定の際には、残業時間だけでなく、勤務の不規則性や退勤から次の出勤までのインターバルなど、時間の長短以外のさまざまな要素が考慮されることがあります。

このことからも、過労死には労働時間の長さ以外にも多様な要因があると想定され、単純に残業時間だけを取り上げて何時間なら大丈夫ということは言いがたい面があるといえます。

もっとも、厚生労働省は、月の残業時間が45時間を超えたあたりから業務と発症の関連性が徐々に強まってくるとしています。

また、そもそも労働基準法では、36協定を締結したとしても、月の残業時間は原則として45時間を超えてはならないとされています(同法36条4項)。

残業時間を完全にゼロとすることが難しければ、この45時間というラインをひとつの目安に、これを下回るように気をつけていただきたいと思います。

年間では何時間が目安?

厚生労働省の労災認定基準とされる残業時間は、1ヶ月100時間以上又は2~6ヶ月の平均が80時間を超えるというものであり、年間の目安はありません。

このように、労災の認定基準が長くても半年という範囲に設定されているのは、脳や心臓に関する疾患の発症には、比較的短期における負荷が重要な意味を持つからと思われます。

たとえば、毎月平均的に50時間の残業が発生する場合と、上半期の残業が0時間で下半期の残業が毎月100時間の場合とを考えてみます。

両者は年間ではどちらも同じ600時間という残業時間になりますが、休息が追いつかず疲労が蓄積するという点で、後者の方がより体への負担が大きくなるといえそうです。

このようなことから、残業時間の過労死ラインを考えるに当たっては、労災の認定基準のように、長くとも半年程度のスパンで捉えるのが適切と考えられます。

もっとも、上述のとおり、厚生労働省は月の残業時間が45時間を超えると業務と発症の関連性が強まってくるとしていますので、あえて年間で基準を考えるならば、月平均で45時間となる年540時間程度が、注意すべき目安といえそうです。

過労死ラインを超えそうなときの対処法

過労死ラインは、これを超えると業務に起因する脳や心臓の疾患による死亡の危険が高まるラインです。

突然死する可能性もないとはいえない危険な状況ですので、従業員側も会社側も、過労死ラインを超えないよう十分に対策を講じる必要があります。

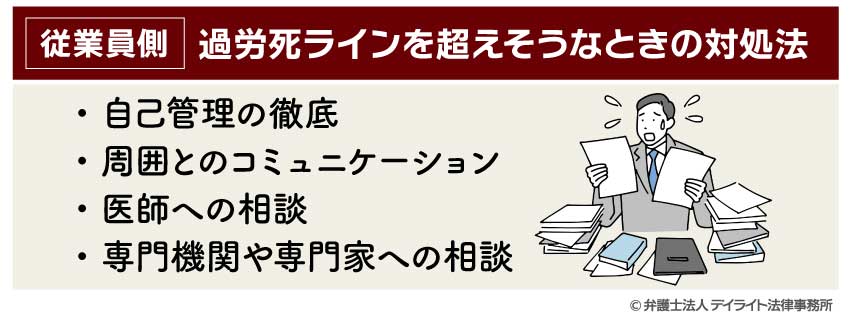

従業員側の対処法

自己管理の徹底

長時間労働を避けるために、自分の労働時間を正確に把握するとともに、時間管理やタスクマネジメントなどのスキルを意識的に身につけることで、時間外勤務を最小限におさえるようにします。

また、やむを得ず長時間の残業が発生する場合でも、自分の身体や心の状態を正しく把握し、働き方を工夫することが大切です。

たとえば、定期的な運動やストレッチ、規則的な食事、十分な睡眠時間など、生活習慣を整えることで、体調の維持や回復が図れます。

周囲とのコミュニケーション

業務の内外を通じて、周囲とのコミュニケーションを活性化することも過労死ラインを超えないために役立ちます。

たとえば、上司とのコミュニケーションを密にしておくことで、業務の分量や進捗状況を正確に把握してもらい、負担が過重にならないような業務の分担を考えてもらいやすくなります。

また、上司に限らず、同僚や家族、友人などとも日頃からコミュニケーションをとっておくことにより、心身に異変が生じたときにいち早く周囲に気づいてもらえることも期待できます。

自分のことは意外と自分自身よりも周りから見た方がよく分かるということもありますので、ひとりで抱え込みすぎないようにすることが重要といえるでしょう。

医師への相談

体に変調を来しそうなときや長時間労働による負担が心配なときは、専門家である医師に相談することをおすすめします。

産業医やかかりつけ医などの身近な医師に相談してもよいですし、精神的な負担を強く感じる場合であれば、心療内科などを受診するのもよいでしょう。

疾患の早期発見にもつながりますので、健康診断なども含め、定期的に医師の診察を受けることが望ましいといえます。

専門機関や専門家への相談

過労死ラインを超える残業が続くようであれば、各種の専門機関や専門家への相談を検討しましょう。

相談先としては、労働基準監督署や都道府県の労働局といった主要な機関のほか、会社によっては労働組合に相談窓口が設けられていることもあります。

また、これらの機関へ相談することのハードルが高く感じられる場合は、労働問題に強い弁護士に相談してみるのもよいでしょう。

長時間労働が違法な状態であれば、弁護士に依頼することで法的な解決を目指すという対応も視野に入ってきます。

労働問題に強い弁護士であれば、労働条件や残業時間についての適法性を見極め、法的なアドバイスをすることができますので、もし長時間労働でお悩みであれば、お気軽に弁護士にご相談していただければと思います。

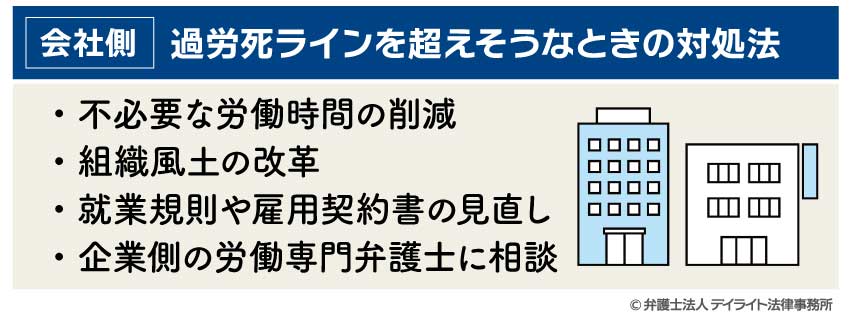

会社側の対処法

不必要な労働時間の削減

従業員が過労死ラインを超えている場合、労働時間の削減が最優先に取り組むべき事項になります。

具体的には、従業員の業務内容や業務量、スケジュールなどを見直すほか、業務プロセスの改善や効率化を進めることで、労働時間の短時間化を図ることが考えられます。

また、無駄な残業を防止して残業時間を必要最小限に抑えるためには、残業の許可制を導入することも効果的でしょう。

残業は基本的に会社から命じられて行うものという建前がありますが、実態としては、各々の従業員が業務の進捗状況を自己判断して、裁量で行っていることも多いと思われます。

従業員の自主性を尊重するという意味では、このようなやり方にも一理あるとはいえますが、残業を抑制するという観点からは、本当に必要な残業かを上司などの上位職にある者が厳しくチェックする方が望ましいでしょう。

従業員が残業するにあたり事前又は事後の承認を要する制度とすることで、漫然と残業することが減り、真に必要な場合に限って残業するといった社風へ転換することが期待できます。

残業の許可制を導入するにあたっては、就業規則の整備などの対応も必要となってきますので、弁護士の助言の下で進めることをおすすめします。

残業の許可制についての詳細は、こちらをご覧ください。

組織風土の改革

残業を抑制するためには、上記のようなさまざまな工夫に加えて、抜本的な組織風土の改革が必要となってくるかもしれません。

業務の見直しや効率化による残業の抑制といっても、限界があります。

労働時間を大幅に削減するためには、これまで長時間労働が問題視されてこなかった組織風土そのものにメスを入れるといった根本的な対処が必要かもしれないのです。

たとえば、人事評価方法を見直して、労働時間の長さではなく生産性や成果といったアウトプットを評価する方向にシフトすることで、従業員の意識も長時間労働を良しとしない方に変わってくることが期待されます。

また、従業員からヒアリングを行ったり、相談窓口を設けたりするなどして、従業員の声を聞くことのできる体制を整えることも、会社の風土改善に有効と考えられます。

就業規則や雇用契約書の見直し

業務の見直しや組織風土の改革と並行して、就業規則や雇用契約書についても、見直すことで労働時間の削減につながる可能性があります。

残業を許可制とすることの有効性をご紹介しましたが、残業をする場合の承認の仕組みや残業時間の上限などを就業規則等に盛り込むことで、残業の運用体制が明文化され、より効果的に機能することが期待できます。

就業規則や雇用契約書を見直すにあたっては、専門的な視点も必要となってきます。

就業規則や雇用契約書を見直す際のポイントについては、こちらをご覧ください。

企業側の労働専門弁護士に相談

以上のようなさまざまな取り組みのほか、長時間労働の改善が進まずお悩みの場合は、企業側の労働専門弁護士にご相談されるのもおすすめです。

企業側の労働問題を多く扱っている弁護士であれば、長時間労働に関する対応事例の蓄積が豊富にあります。

残業時間の削減をはじめとする適切な労務管理に向けて有益なサポートが受けられると期待できますので、自社での対応に限界を感じられている場合は、弁護士への相談もご検討いただければと思います。

労働問題における弁護士選びの重要性については、こちらをご覧ください。

まとめ

このページでは、残業の過労死ラインの意味や、過労死の防止のために取るべき対策などをお伝えしてきました。

最後にもう一度、記事の要点を確認します。

- 過重労働により死の危険が高まる残業時間のラインを、過労死ラインという。

- 厚生労働省の労災認定基準では、残業時間が「1ヶ月100時間以上」又は「2~6ヶ月の平均が80時間を超える」と、死亡と業務の関連が強まるとしている。

- 過労死ラインとは、上記の労災認定基準を指すこともあるが、「月の残業時間が80時間以上」という見方も有力である。

- 長時間労働を是正するためには、残業の許可制や就業規則等の見直しなど様々な取り組みが効果的なほか、労働問題に強い弁護士に相談することも効果的である。

当事務所では、労働問題を専門に扱う企業専門のチームがあり、企業の労働問題を強力にサポートしています。

Zoomなどを活用したオンライン相談も行っており全国対応が可能です。

過労死問題については、当事務所の労働事件チームまで、お気軽にご相談ください。

この記事が、労働問題にお悩みの企業にとってお役に立てれば幸いです。