残業が80時間を超えたらどうなる?弁護士が罰則や対処法について解説

近年の「働き方改革」により、労働環境の改善が進められています。

その一環に長時間労働の改善がありますが、中には「月の残業時間が80時間を超えている」という会社もあるかもしれません。

このページでは、月の残業時間が80時間を超えることの違法性や問題点、改善策などについて、弁護士が解説します。

残業が80時間を超えることは、従業員と会社の双方にとってさまざまな弊害をもたらしますので、心当たりのある方はぜひ最後までお読みください。

残業80時間を超えると何が問題?

残業80時間は違法となる可能性

労働基準法は労働時間についてさまざまな規制を設けており、これらの規制が遵守されていないと、月80時間を超える残業は違法となります。

労働基準法は法定労働時間を定めており、これを超えて従業員に残業させるときは、労働基準法36条に基づく協定(いわゆる36協定)を締結する必要があります。

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。(時間外及び休日の労働)

第三十六条 使用者は、(略)書面による協定をし、労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

ただし、36協定を締結したとしても、月の残業時間は45時間を超えることができないのが原則です。

第三十六条

①・②(略)

③ 前項第四号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。

④ 前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。

⑤~⑪(略)

36協定を締結して労働時間を延長できるのは「限度時間を超えない時間」に限られ(上記③)、「限度時間」とは、「一箇月について四十五時間」時間です(上記④)。

36協定によって法定労働時間を超過できる上限は原則として45時間ですので、単に36協定を締結しただけでは、月80時間の残業は違法ということになります。

特別条項付き36協定ではどうなる?

36協定を締結しても月の残業時間は45時間が上限となりますが、36協定に「特別条項」を付すことで、一定の条件の下、この上限をさらに延長することができます。

特別条項を付した36協定は、「特別条項付き36協定」と呼ばれます。

特別条項付き36協定では、原則として45時間とされる残業時間の上限を、「月100時間未満」の範囲で設定することが可能となります(労働基準法36条5項)。

「当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合」のために、限度時間を超えられる旨を定めることができるとされており、この定めが特別条項です。

特別条項は100時間未満の範囲に限られるため、80時間以上100時間未満の範囲内で特別条項が付されている場合には、月80時間の残業も違法ではないことになります。

ただし、特別条項はあくまで「通常予見することのできない業務量の大幅な増加等」に臨時的に対応するためのものですので、特別条項付き36協定を締結すれば毎月のように限度時間を超えていいというものではありません。

上限を「超えることができる月数(一年について六箇月以内に限る。)を定めなければならない」とあるとおり、限度時間を超えられるのは、最大でも1年のうち6ヶ月までとなります。

さらに、36協定を締結した場合でも、月に100時間を超えたり、直近の2ヶ月ないし6ヶ月の平均残業時間が80時間を超えたりすることは許されません(労働基準法36条6項)。

これは、直近の2ヶ月から6ヶ月までのいずれの期間の平均をとっても、残業が80時間を超えてはならないということです。

たとえば、月85時間の残業が年に6回生じる場合、年に6回の上限の範囲内だからといって、これが上半期の6ヶ月に集中するということは認められません。

年に6回80時間を超過する事例であれば、必ずひと月おきに超過するパターンでないと、上記の期間での平均が80時間を超えることになってしまいます。

このように、特別条項付き36協定が締結されていれば月80時間の残業が適法になるものの、無制限に認められるわけではなく、厳しい制約の下で臨時的な措置として認められるに過ぎません。

特別条項付き36協定について、さらに詳しくは以下をご覧ください。

なぜ長時間労働を規制するのか

このように法律上長時間労働が規制されているのは、従業員の健康や私生活を保護するためといえます。

一般的な契約では、「契約自由の原則」といって、誰とどのような契約を締結するかは、原則として当事者同士の自由な合意にゆだねられています。

ところが、労働契約の世界では、会社と従業員の間に交渉力の大きな格差が存在するため、対等な当事者を念頭に置いた「契約自由の原則」は、全面的に肯定することができません。

従業員は、ともかく会社から給料を受け取ることによって生計を立てなければならないので、低賃金や長時間労働を会社から強いられそうになったときに、不本意ながらもこれに従わざるを得ないという弱い立場にあります。

そこで、法律で最低賃金や労働時間の上限を設定することによって、従業員に適切な待遇が保障されるようにされているのです。

長時間労働は従業員の健康を害するおそれがあり、ときには過労死を引き起こす可能性すらあります。

過労死についての詳細は、以下をご覧ください。

残業が80時間を超えたときの罰則

特別条項付き36協定の締結により、月80時間の残業を適法とすることができます。

ただし、年に6回以内かつ直近の2~6ヶ月の平均残業時間が80時間を超えてはいけないという制約があり、これに違反した場合、罰則の対象となります。

これらの定めに違反した場合、労働基準法違反として「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処せられる可能性があります(労働基準法119条1号)。

2~6ヶ月の平均を見ますので、従業員がある月に80時間の残業をした場合、翌月も80時間の残業をすると、2ヶ月平均で80時間という上限に該当してきます。

平均ですので、80時間を超える月がひと月もなければ、平均を取ったときに80時間を超えることは絶対にないとはいえます。

しかし、たとえばある月の残業時間が70時間であったときに、次の月の残業時間が90時間以上になってしまうと、2ヶ月平均が80時間以上になることになります。

また、限度時間を越えられるのは最大で1年に6回ですので、たとえ残業時間が80時間に満たなかったとしても、45時間を越えているようであれば、その回数に注意する必要があります。

以上のことは、次のように整理することができます。

- ある月に80時間以上の残業が発生することは、それが100時間未満であれば直ちに罰則の対象となることはないが、2~6ヶ月の平均で80時間を超えることにならないよう、次月以降の残業時間に注意する必要がある。

- 月の残業時間が80時間未満であっても、これに近い時間であれば、次月以降の残業時間次第で平均が80時間を超えるおそれがあるため、油断はできない。また、45時間を超えている場合は、その回数が1年に6回までとなるよう注意しなければならない。

80時間を超えても違法とならない場合がある?

以上のように、残業が複数月の平均で80時間を超えるのは原則として違法なのですが、これには以下のような例外があります。

役員

役員は会社の経営者、すなわち従業員を雇用する側の「使用者」であり、「労働者」ではありません。

労働基準法は立場の弱い「労働者」を保護するための法律ですので、残業時間の規制が「使用者」側に当たる役員に適用されることはありません。

第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。第十条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

引用元:労働基準法|電子政府の総合窓口

管理監督者

労働基準法では、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱うもの」については、労働時間に関する規定の適用が除外されています。

「監督若しくは管理の地位にある者」は、一般に「管理監督者」と呼ばれます。

第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

一 (略)

二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

三 (略)

引用元:労働基準法|電子政府の総合窓口

管理監督者は会社の従業員ですので、役員とは異なり、あくまで「労働者」です。

そのため、労働基準法は適用されるのですが、勤務時間の制限については、管理監督にあたるという立場を考慮して、適用が除外されているのです。

「管理監督者」は、必ずしも「管理職」と一致するわけではありません。

厚生労働省の行政解釈では、管理監督者とは、「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきもの」とされています(昭和22年9月13日基発17号、昭和63年3月14日基発150号)。

「名称にとらわれず、実態に即して判断すべきもの」とあるように、管理監督者に当たるかどうかは職務の実態によって判断されますので、管理職の肩書を有しているかどうかとは関係がないのです。

実態を伴わない従業員に管理職の肩書を与えたところで、残業規制が適用されないということにはなりませんので注意してください。

管理監督者についての詳しい解説は、以下をご覧ください。

上限は公務員にも適用される?

公務員についても、以上と同じ内容の制限が適用されます。

公務員は、民間の労働者と異なり公的な職務に当たることから、労働基準法が全面的に適用されるわけではありません。

もっとも、公務員も広い意味では労働者であり、酷使から保護する必要がある点では民間企業の従業員と異なりません。

そこで、たとえ労働基準法が適用されない場合であっても、別途の措置によって、民間企業の従業員と実質的に同等の条件が確保されるよう調整されていることがあります。

たとえば国家公務員の場合、人事院規則により、通常の職員の残業は1ヶ月あたり45時間が上限とされ、業務量などが見通しづらい部署の職員などの例外的な場合であっても、2~6ヶ月の平均が80時間を超えてはならないとされています(人事院規則一五―一四16条の2の2第1項1号イ⑴、同項2号イ)。

原則45時間が上限で、例外的にこれを超えるとしても、2~6ヶ月の平均が80時間以下ということですから、まさに労働基準法にならった基準といえるでしょう。

一方、地方公務員には人事院規則は適用されず、地方公務員法や各自治体の条例などによって勤務条件が決められます。

ただし、地方公務員についても国家公務員と同様の規制とするよう総務省が通知を出しており、ほとんどの自治体で、国家公務員と同様の基準が設定されています。

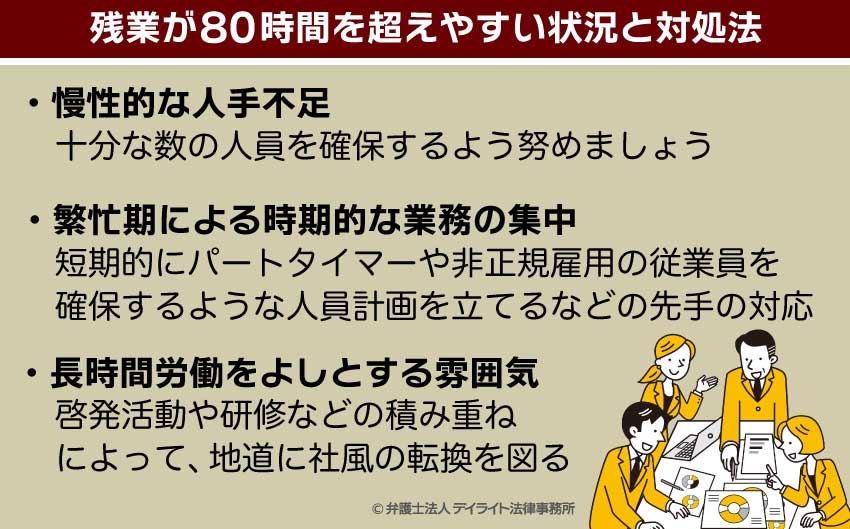

残業が80時間を超えやすい状況と対処法

残業が80時間を超えやすい状況としては、たとえば次のようなものが考えられます。

長時間残業がなかなか解消されない場合、これらの状況が解消されるような取り組みを進める必要があります。

慢性的な人手不足

残業時間が長時間化している場合、業務量に対する人員が少なすぎることが考えられます。

たしかに、新規採用にはコストが伴いますので、多くの人員を抱えることは経営上難しいということはあると思います。

しかし長時間の残業を放置することは、従業員にとってもかなりの負担となり、ひいては生産性や効率の低下など、会社の業績にも影響が出ることが懸念されます。

そのような悪循環に陥らないためにも、十分な数の人員を確保するよう努めましょう。

繁忙期による時期的な業務の集中

決算期の経理部門のように、繁忙期により一時的に業務が集中するケースもあるかと思います。

あくまで一時的なものですので、これを基準に人員を配置すると、繁忙期以外にはかえって人員余剰となってしまうかもしれません。

しかし月80時間以上の残業は、2ヶ月連続すればそれで労働基準法違反となるものです。

従業員の健康管理はもとより、法令違反の可能性が出てくることも考えると、「繁忙期だけだから」とも言っていられません。

あらかじめ繁忙期が予測できるようであれば、その時期だけ短期的にパートタイマーや非正規雇用の従業員を確保するような人員計画を立てるなどして、先手の対応が望まれます。

長時間労働をよしとする雰囲気

以上のような取り組みを重ねても残業時間が減らない場合、長時間残業することを肯定的に捉える雰囲気が社内にあるのかもしれません。

長時間労働をよしとするのはもはや過去の価値観であり、近年の「働き改革」に象徴されるように、現代ではむしろ改善の対象とみなされるに至りました。

社内の雰囲気から変えていくとなると一朝一夕にはいかないかもしれませんが、啓発活動や研修などの積み重ねによって、地道に社風の転換を図っていくことを検討してみてはいかがでしょうか。

残業80時間を超えの影響

残業が長時間化すると、従業員と会社の双方に様々な影響を及ぼします。

残業時間が80時間を超えるということは、休日の日数にもよりますが、1日につき4時間程度の残業が日常的に発生していると考えられます。

業務の都合でやむを得ない場合もあるとはいえ、このレベルまでくると、過重労働といわざるを得ない水準です。

このような長時間にわたる残業が発生すると、見過ごすことのできない影響が発生してくると考えられます。

従業員への影響

残業が80時間を超えてくると、毎日かなり遅い時間の帰宅になると考えられ、食事や睡眠などの休養・休息が不十分になり、心身に過度の負担をもたらすおそれがあります。

体への影響

業務の負荷により過労死の危険が高まる残業時間のことを、「過労死ライン」と呼びます。

たとえば、厚生労働省の労災認定基準では、1ヶ月の残業時間が100時間を超えるときや、直近の2~6ヶ月における平均残業時間が80時間を超えるときは、業務と死亡の関連性が強いと評価できるとされています。

この認定基準を指して過労死ラインと呼ぶこともありますが、基準としてシンプルでわかりやすいことから、1ヶ月の残業が80時間を超えることをもって過労死ラインと呼ぶことも多いです。

月に80時間も残業していると、死亡の危険すら生じてくるのですから、非常に危機的な水準にあるということができます。

過労死ラインの詳しい考え方については、以下をご覧ください。

こころへの影響

長時間の労働は、体のみならずこころにも負荷をかけるものです。

ただでさえストレスを抱え込みがちな現代において、長時間の残業が連日のように続いてしまうと、精神的にもかなりの負担となると思われます。

長時間の残業はうつ病などの精神疾患の要因となることもあり、近年ではメンタルを理由とする休職も珍しくなくなりました。

一度メンタルに不調をきたすと回復まで長引くこともありますので、意識的に休息を取って不調の予防に努めましょう。

メンタルの不調について、詳しい解説は以下をご覧ください。

会社への影響

残業が80時間を超えると、会社にもさまざまな影響が生じてきます。

離職が増えて人手不足となる

80時間という残業時間は一般に過労死ラインといわれる水準にかかっており、これを許容できる従業員は多くないでしょう。

長時間労働をいつまでも会社が改善してくれないとなると、従業員の側で見切りを付けて転職を検討するということも考えられます。

このような離職者が続出すると、現場は人手不足となってさらに残業が長時間化するといった悪循環にもなりかねません。

事業を長く継続するために人員の確保は必要不可欠ですので、職場が崩壊してしまう前に、早急な手立てを講じる必要があるといえます。

高額な残業代の支払い

従業員の残業が長時間化すると、それに応じて残業代も高額化します。

残業代の計算では「時間外割増率」という考え方が適用されるため、残業代は割増率の分だけ上乗せして支払わなければなりません。

しかもこの割増率は、月の残業時間が60時間を超えると、それ以降の率がさらに引き上がる仕組みとなっています。

具体的には、月60時間までの時間外労働の割増率は1.25、60時間を超えて以降の割増率は1.5とされています。

たとえば、給与が時給換算で2,000円の従業員が80時間残業した場合、残業代は16万円ではありません。

最初の60時間分には1.25の割増率、60時間を超過した後の20時間分には1.5の割増率がそれぞれ適用されますので、(2,000円 × 60時間 × 1.25)+(2,000円 × 20時間 × 1.5)となり、残業代は21万円となります。

残業の時点で1.25の割増率が適用される上、残業時間が60時間を超えれば超えるほど、1.5の割増率によって残業代が高額化するというわけです。

法律上、高額の残業代が発生する仕組みとすることによって、長時間の残業が経済的に不合理となるように制度設計されているといえます。

このような点からも、従業員に長時間の残業を強いるよりも、適切な人員を確保する方向性で経営を考えることが望ましいといえるでしょう。

処罰の可能性

月80時間の残業は法律上の要件を満たしていないと違法となり、「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という刑罰が科される可能性があります。

罰金のみならず懲役刑も規定されており、悪質な場合は、特に厳しい処罰が予想されます。

また、報道によるイメージの低下のように、刑罰以外の社会的な不利益を被ることもありますので、法律上の規定を逸脱していないかという点については、特に気を付けていただきたいと思います。

従業員側の対処法

健康管理に気を付ける

残業月80時間は、過労死の危険が特に高まる過労死ラインに該当します。

まずはこのことをしっかり認識し、万が一残業が月80時間を超えるような状況となった際には、休養を取ることを最優先に考えるようにしましょう。

適切な残業代を請求する

残業が80時間にも及ぶと、割増率の関係もあり、残業代も高額になります。

高額な残業代が発生するのは長時間の残業を抑止するための仕組みでもありますので、残業代の未払いがあるときは放置せずきっちり請求するようにしますしょう。

残業代が全額支払われているか不明なときは、以下の記事で計算方法を確認してみてください。

専門家への相談

残業時間が80を超えている場合、専門家へ相談することもご検討ください。

たとえば、月の残業時間が80時間を超えており疲労の蓄積が認められる場合は、産業医との面談を申し出ることができます(労働安全衛生法66条の8第1項、労働安全衛生規則52条の2第1項、同規則52条の3第1項)。

また、残業代の不払いがあるときや、残業に労働基準法違反の疑いがあるようなときには、法律の専門家である弁護士へ相談することをおすすめします。

従業員側の労働事件に強い弁護士ならば、残業問題への対応経験も豊富に有していることが期待できます。

長時間の残業を法的手段で解決できる可能性もありますので、労働問題に強い弁護士を相談先のひとつとしてご検討いただければと思います。

労働問題での弁護士選びの重要性については、以下をご覧ください。

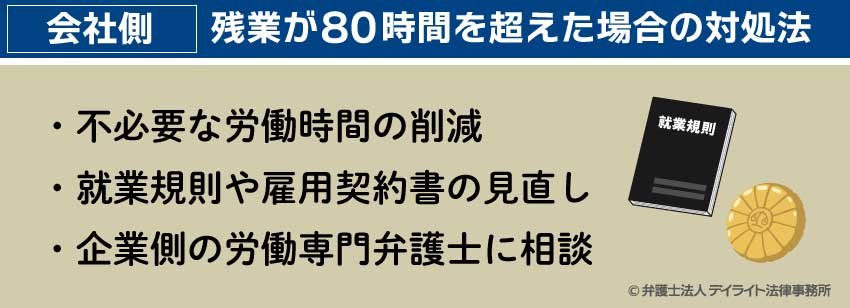

会社側の対処法

不必要な労働時間の削減

これまでお伝えしてきたとおり、残業が月80時間を超える状況は非常に問題が多く、早急に改善すべき状態といえます。

簡単に解決できる問題ではないかもしれませんが、以下に対処法の一例をお示ししますので、ぜひ改善の取り組みを進めていただきたいと思います。

残業の許可制の導入

残業を減らす手段として、残業を許可制とすることが効果的といわれます。

残業は従業員各自の判断で行っているという会社も多いと思われますが、これを上司による許可制とすることで必要性が厳しく判断され、残業時間を必要最低限に抑えることができます。

残業の許可制についてさらに詳しい解説は、以下をご覧ください。

人事評価方法の見直し

残業を削減する手段としては、人事評価方法の見直しが有効なこともあります。

人事評価基準が長い間見直されていない場合、当時の価値観が反映されて、長時間労働を高く評価するような基準になっているかもしれません。

その場合、従業員も長時間労働を問題視しないどころか、むしろ会社から求められていると受け止める可能性があります。

人事評価方法が長時間労働を評価するものとなっているようであれば、生産性や効率などを高く評価するような基準に切り替えていくことが望まれます。

併せて、管理職の評価基準では、部下や部署全体の残業時間を適切に管理できていることを評価項目のひとつとするのも良いでしょう。

就業規則や雇用契約書の見直し

労働時間の削減や人事評価方法の見直しに加えて、就業規則や雇用契約書を見直していくことでも労働時間が削減できる可能性があります。

残業を許可制とするだけでなく、許可制の運用に関する事項や残業時間の上限などを就業規則等に明記することによって、許可制がより確実に機能することが期待できます。

就業規則や雇用契約書の見直しには、法的な視点から精査することも大切です。

就業規則や雇用契約書の見直しについてのポイントは、以下をご覧ください。

企業側の労働専門弁護士に相談

残業削減に取り組むに当たっては、企業側の労働専門弁護士に相談されるのもおすすめです。

長時間労働の改善を課題としている会社は多く、企業側の労働専門弁護士であれば、豊富な対応実績を有していることが期待できます。

残業時間の削減に向けて法的なサポートが可能ですので、自社での対応に限界を感じている場合は、弁護士への相談もご検討いただければと思います。

労働問題における弁護士選びの重要性については、以下をご覧ください。

まとめ

このページでは、残業が80時間を超えた場合の違法性や問題点、対応方法などについて解説しました。

最後に、記事の要点を簡単に整理します。

- 残業時間が80時間を超えられるのは特別条項付き36協定を締結した場合に限られ、その場合でも、2~6ヶ月の平均が80時間を超えないようにしなければならない。

- 労働基準法の定める条件を満たさないのに残業時間が80時間を超えた場合、「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処せられる可能性がある。

- 役員や管理監督者など、残業時間の規制が適用されない場合がある。

- 残業時間が80時間を超えると、従業員と会社の双方に深刻な影響が生じるおそれがあり、迅速な改善が必要である。

- 残業の削減を進めるには、従業員・会社ともに、労働問題に強い弁護士に相談することが有効である。

当事務所では、労働問題を専門に扱う企業専門のチームがあり、トップクラスのサービスを提供しています。

オンラインツールを活用した法律相談も行っており全国対応が可能です。

残業問題については、当事務所の労働事件チームまで、ぜひご相談ください。

この記事が、労働問題にお悩みの企業にとってお役に立てれば幸いです。