残業60時間超えの影響は?割増賃金や対処法について解説【計算ツール付】

近年、「働き方改革」と呼ばれる政策により、労働環境の適正化が推進されています。

長時間労働の改善もその一環ですが、中には「月の残業時間が60時間を超えている」という会社もあるかもしれません。

残業が60時間を超えると、ケースによっては違法となる場合があります。

このページでは、月の残業時間が60時間となることの違法性や問題点、改善策などについて、弁護士が解説します。

60時間の残業は決して短いとは言えず、従業員と会社の双方にとってさまざまな弊害をもたらす可能性があります。

残業時間の削減に少しでも関心がおありの方は、ぜひ最後までお読みください。

目次

残業60時間を超えると違法?

従業員の労働時間は労働基準法によって規制されており、規制の基準を超えると、労働基準法違反として違法となります。

残業が60時間を超えると、ケースによっては違法となる場合があります。

どのような場合に60時間の残業が違法となるのか、残業時間の規制について、ここで仕組みを解説します。

労働時間の規制の内容

労働時間は、労働基準法において上限が定められており、これを超えると違法な長時間労働ということになります。

労働基準法の考え方は、おおむね次のとおりです。

- 法が原則とする労働時間の上限(法定労働時間)は、1日8時間以内かつ1週間40時間以内

- 労働基準法36条に基づく協定(「36(さぶろく)協定」といいます。)を締結することで、上記の法定労働時間を超えて従業員に残業を命じることができる。その場合でも、残業時間は月45時間以内が原則である(これを「限度時間」という)。

- 36協定に「特別条項」を付すことで、臨時的に前記の限度時間を超えることも許される(特別条項付き36協定)。

ただし、限度時間を超えることができるのは特別条項で設定した時間内に限られ、かつ、最大でも1年間に6回までである(労働基準法36条5項)。

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

第三十六条 使用者は、(略)書面による協定をし、労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。②③ (略)④ 前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。⑤~⑪(略)

引用元:労働基準法|電子政府の総合窓口

以上を要約すると、法定労働時間という原則がありつつも、36協定及び特別条項付き36協定によって、2段階で労働時間の上限を引き上げることができるということです。

残業時間の上限についての詳しい解説は、こちらをご覧ください。

月60時間の残業が違法となるケース

残業時間の規制について、簡単にご説明しました。

再度確認しますと、残業の限度時間は、通常の36協定では45時間であり、特別条項付き36協定の場合は、特別条項で設定した上限の範囲内で、1年間に最大6回までこれを超えることができるというものです。

つまり、36協定が締結されていない場合はもちろん、締結されているが特別条項が付いていない場合や、たとえ特別条項が付されていたとしても、年に7回以上45時間以上を超えてしまうと違法になります。

また、特別条項によって限度時間を超えられるのは、あくまで、「当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合」に限られます。

ですので、日常的に生じるような業務に従事する場合は、臨時的な特別な事情があるとはいえず、たとえ年6回以内であっても、限度時間を超えることはできません。

さらに、限度時間を何時間超過できるかは、月の残業時間が100時間未満となる範囲で、特別条項によって定めます。

このため、レアケースとは思われますが、特別条項で超過可能な上限を「10時間」と設定したような場合には、限度時間を超えられる場合であっても、月の残業時間は55時間が上限となります。

まとめると、月60時間の残業が違法となるのは次のような場合です。

- 36協定が締結されていない(そもそも残業を命じることができない)。

- 36協定は締結されているが、特別条項が付されていない(残業は月45時間を超えられない)。

- 36協定が締結されており、特別条項も付されているが、超過可能時間が15時間未満に設定されている。

- 36協定が締結されており、超過可能時間を15時間以上とする特別条項も付されているが、限度時間を年に7回以上超えた。

- 36協定が締結されており、超過可能時間を15時間以上とする特別条項も付されているが、残業の理由が臨時的な特別な事情によるものとはいえない。

逆に考えると、月60時間の残業が適法となるのは、超過可能時間を15時間以上とする特別条項付き36協定が締結されており、かつ、臨時的な業務に従事する場合であって、実際に限度時間を超過するのが年に6回までの場合に限られるといえます。

なぜ長時間労働を規制するのか

このように、労働基準法ではさまざまな仕組みを設けて労働時間を規制しています。

その理由は、従業員が酷使されることを防ぎ、その健康や生活を保護するという点にあります。

一般的な契約では、契約内容は原則として当事者同士の自由な合意によって決定されます。

「契約自由の原則」といって、当事者が納得の上合意しているのであれば、どのような契約を締結しようとそれは当事者の自由であるから尊重しようということです。

ところが、労働契約においては、この契約自由の原則を全面的に肯定することは問題があります。

人を雇用し事業を行う資金力のある会社と、会社からの給料で生活している従業員では交渉力に格差があり、当事者の自由交渉に委ねていたのでは、どんどん従業員の立場が悪化していくということにもなりかねません。

そこで、賃金や労働時間といった労働条件に関しては、法律で規制してその範囲内で設定することとされているのです。

長時間の労働は健康被害の原因となり、ときには過労死を引き起こすことが明らかとなっています。

過労死についての詳細は、こちらをご覧ください。

残業が60時間を超えたときの罰則

特別条項付き36協定が締結されており、かつ、実際に限度時間を超過するのが年に6回までであれば、月60時間の残業が適法になるとご説明しました。

この場合、月60時間の残業に違法性がありませんので、罰則はありません。

以上のルールから逸脱し、特別条項付き36協定を締結しなかった場合や、たとえ締結していても月45時間以上の残業が年7回以上に及んだ場合などには、違法な残業として刑罰が科されるおそれがあります。

具体的には、労働基準法違反として、「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処せられる可能性があります(労働基準法119条1号)。

残業時間規制の例外

以上のように、残業が月60時間を超えると違法となる可能性が出てきますが、そもそも残業時間の規制が適用されない例外もあります。

役員

役員は会社の経営者であり、従業員を雇用する側の人間です。

労働基準法上、役員は「使用者」に当たるため、「労働者」ではありません。

(定義)

第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

第十条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

引用元:労働基準法|電子政府の総合窓口

労働基準法は「労働者」を保護するための法律であり、残業時間の規制も、「労働者」を対象としています。

役員は「労働者」ではなく「使用者」ですので、残業時間の規制は及ばないのです。

管理監督者

労働基準法上、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱うもの」については、労働時間に関する規定の適用が除外されます。

「監督若しくは管理の地位にある者」は、一般に「管理監督者」と呼ばれます。

(労働時間等に関する規定の適用除外)

第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

一 (略)

二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

三 (略)

引用元:労働基準法|電子政府の総合窓口

管理監督者は会社の従業員ですので、あくまで「労働者」であり、労働基準法による保護を受けます。

ただし、勤務時間の規制については、管理監督に当たるという職務の特性に鑑みて、適用を除外することとされているのです。

この「管理監督者」は、必ずしも「管理職」とイコールではありません。

「管理監督者」は「管理若しくは監督の地位にある者」という労働基準法における概念であるのに対し、「管理職」は会社が定める職制上の地位にすぎませんので、「管理職」であるからといって、それだけで「管理監督者」にも当たることにはならないのです。

厚生労働省の行政解釈では、管理監督者とは、「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきもの」とされています(昭和22年9月13日基発17号、昭和63年3月14日基発150号)。

このような実態を伴わない従業員を名目上管理職に充てたからといって、残業時間についての規制を適用しなくてよいということにはなりませんので、注意してください。

管理監督者に関するさらに詳しい解説については、こちらをご覧ください。

上限は公務員にも適用される?

公務員についても、残業時間が60時間を超えると違法になることがあります。

公務員は、営利企業である民間の会社と異なり、職務が公的性質を有することから、労働基準法が全面的に適用されるわけではありません。

もっとも、公務員も組織に雇われ給与所得によって生活しているという点では民間企業の従業員と異なりませんので、労働者としての保護を及ぼす必要もあるといえます。

そこで、労働基準法が適用されない場合であっても、これに準じた規定が別に設けられるなどして、実質的に民間企業の従業員と同等水準の労働条件となるよう調整されている場合があります。

国家公務員の場合、人事院規則により通常の職員の残業時間は1ヶ月あたり45時間が上限とされており、業務量などがコントロールしづらい部署の職員など例外的な場合にはこれを超えられますが、その回数は1年間に6ヶ月までとされています(16条の2の2第1項1号イ⑴、同項2号ニ)。

原則45時間が上限で、例外的にこれを超える場合でも年に6回までということですから、それぞれ労働基準法の36協定と特別条項付き36協定と同等の規制となっているといえます。

一方、地方公務員には人事院規則は適用されず、地方公務員法やそれぞれの自治体が制定する条例によって勤務条件が決められています。

ただし、地方公務員についても国家公務員と同水準の上限規制を設けるよう総務省が通知を出していることから、ほとんどすべての自治体で国家公務員と基準をそろえるよう条例が整備されています。

このため、地方公務員についても残業が60時間を超えられるのは1年間に6回までであり、これを超えると違法になると考えられます。

残業が60時間を超えやすい状況と対処法

60時間の残業は、状況によっては違法にもなり得るほど長時間のものです。

60時間を超える残業が発生しやすい状況をいくつかご紹介しますので、長時間の残業が続くようであれば、これらの状況が解消されるような取組みを検討することをおすすめします。

慢性的な人手不足

従業員の残業時間が長時間化している場合、業務量に対して人員が少なすぎることが考えられます。

その背後には、「人を新規採用するより今いる従業員に残業させたほうがコストを抑えられる」といった事情があるのかもしれません。

たしかに、社会保険料の負担などを考えると、新規採用がコストとなる面もあるかと思います。

しかし、60時間を超える残業は、年に7回以上となると労働基準法違反となるものですので、そのような状態の解消を試みることもなく人手不足を放置することはあってはなりません。

積極的な新規採用や人員配置の見直しなどによって、適正な人員の確保に努めましょう。

繁忙期による時期的な業務の集中

決算時期の経理部門のように、繁忙期のため一時的に業務量が増加するケースもあることと思います。

このような場合、業務の集中はあくまで一時的なものですので、これを基準に人員配置をすることは、人件費の観点から難しいかもしれません。

もっとも、パートタイマーや非正規雇用を活用したり、部署の兼務を可能にしたりするなどの柔軟な組織づくりを通して、一時的な業務量の変化にも対応できる体制を目指すことはできるのではないでしょうか。

長時間労働をよしとする雰囲気

残業がなかなか減らない場合、長時間の残業を肯定的に捉える雰囲気が社内にある可能性があります。

たしかに、これまでの日本では、長時間働くことを一種の美徳と見るような風潮がありました。

しかし近年では、長時間労働が過労死や精神疾患の原因となるなどのマイナス面が問題視されており、「働き方改革」による是正が目指されています。

これまで残業をよしとしてきた会社にとっては大きな方向転換となるかもしれませんが、就業環境が改善することにより、長期的には生産性向上のようなプラスの影響が期待できます。

働き方改革の流れは今後も続いていくと考えられますので、残業をよしとしない会社づくりに取り組んでいく必要があるといえるでしょう。

中小企業も月60時間越えの残業代の割増率が引き上げに!

時間外労働の割増率は1.25とされており、その月の時間外労働が60時間を超えた場合、それ以降の割増率は1.5となります。

2023年3月までは中小企業については、この60時間超えの割増率は1.25とされていました。

2023年4月1日以降は、中小企業も1.5となっていますので注意が必要です。

月60時間以上の残業代の計算方法

残業が長時間になると、支給する残業代の額も高額になっていきます。

残業代の計算においては、「時間外割増率」という考え方が適用されます。

残業代は、従業員の給料を時給(1時間あたりの単価)に換算した上で、残業時間数に応じた残業代を支給するのですが、その際に所定の割増率を乗じる必要があるのです。

具体的には、時間外労働の割増率は1.25とされており、さらに、その月の時間外労働が60時間を超えた場合、それ以降の割増率は1.5となります。

具体例 給与が時給換算で2,000円の従業員が60時間残業した場合

60時間までの残業代は1時間あたり2,500円(2,000円 × 1.25)

60時間以降は、3,000円(2,000円 × 1.5)

スマホで簡単!残業代自動計算ツール

残業代の計算方法は複雑であるため、専門家でなければ正確な金額の算出が難しいという問題があります。

当事務所はウェブサイト上に残業代計算ツールを搭載しており、誰でも無料で使用できます。

残業代の概算を知りたいという方はぜひご活用ください。

残業60時間を超えの影響

月60時間の残業は、通常の36協定を締結するだけでは認められず、特別条項付き36協定によったとしても年に6回までとされているとおり、労働基準法は月60時間の残業に対しかなり厳しい取り扱いをしています。

そのような規制を設けるということは、それだけ月60時間という残業時間が不適切あるいは好ましくないということです。

長時間の残業は従業員と会社の双方にさまざまな影響を及ぼし、その影響はときに深刻なものとなりますので、気をつけなければなりません。

従業員への影響

月の残業が60時間となると、仮に週2日は休めたとしても、平日は毎日3時間程度残業している計算となります。

残業が長時間化すると、その分だけ帰宅や就寝の時間がどんどん後ろ倒しになりますので、心身に大きな負担が生じてきます。

体への影響

業務の負荷により過労死の危険が高まる残業時間のことを「過労死ライン」と呼び、一般には「月80時間」と言われています。

月60時間の残業は、単純な時間数だけでいえば過労死ラインを下回るということになりますが、だからといって、過労死のおそれが一切ないというわけではありません。

過労死のリスクは、残業時間が長時間化すればするほど、それに比例して高まると考えられます。

過労死ラインを超えるよりは下回っている方がよいとはいえ、それでも「月60時間」という数字は、かなりこれに迫るものといえます。

「過労死ラインを超えていないから問題ない」といったことは全く言えませんので、ぜひ深刻に捉えていただきたいと思います。

過労死ラインについて、詳しくはこちらをご覧ください。

こころへの影響

長時間の労働は、体のみならずこころにとっても負担となり得ます。

現代の仕事は、質的にも量的にも厳しさを増している傾向にあります。

ストレス社会といわれる現代において、残業続きで休息も十分に取れないとなると、メンタルに不調をきたす可能性が高まります。

長時間労働はうつ病等の精神疾患の原因となると考えられており、メンタル不調による休職もさほど珍しいものではなくなりました。

なかなか休んでいられないといった事情もあるかと思いますが、無理をして調子を崩した結果、回復するのに想像以上の時間がかかることもあります。

そうなっては本末転倒であり、意識的に休息を取って不調を予防する方が理にかなっているといえるのではないでしょうか。

メンタル不調についてのさらに詳しい解説は、こちらをご覧ください。

会社への影響

従業員の残業が60時間を超えると、会社にとってもさまざまな影響が生じてくるおそれがあります。

離職が増えて人手不足となる

近年はワークライフバランス志向の高まりもあり、労働時間の短さを重視する従業員が増えつつあるようです。

また、60時間という残業時間は決して短いものとはいえず、ある程度の残業を許容している従業員にとっても、相当な負担となるものです。

残業が60時間を超えるとなると、健康や生活への影響が無視できず、優秀な従業員までもが転職してしまうことも考えられます。

このような離職が続出すると、残された従業員にしわ寄せが行き、負担の増した従業員が退職してさらに人手が足りなくなる、という悪循環にもなりかねません。

人材の流出は会社の業績にも直結し得る深刻な問題であり、事業活動を継続して会社を長期的に発展させていくためにも、長時間残業の悪影響を軽視してはならないのです。

高額な残業代の支払い

従業員の残業が長時間に及ぶと、支給する残業代の額もそれに応じた高額なものとなります。

特に、残業時間が60時間を超えると、割増率も上がるため、人件費が著しく増加していきます。

残業代の計算について、詳しい解説はこちらをご覧ください。

処罰の可能性

罰則の箇所でご説明したとおり、労働時間の違反については、「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という刑罰が科される可能性があります。

罰則としては軽微に見えるかもしれませんが、場合によっては、警察による事情聴取が行われたり、関係資料が押収されたりするなどして、業務に大きな支障が生じることも考えられます。

また、書類送検などの際に社名が報道されると、ネットニュースやSNSなどで瞬く間に情報が拡散され、長年の事業活動で積み上げてきた信用が一度の悪評によって台無しになるおそれもあります。

会社が被る不利益は法で決められた罰則にとどまらないということを、ぜひ意識していただきたいと思います。

会社の悪評が広まり社会からの評価が低下する危険のことを「レピュテーションリスク」といい、近年特に重要視されるようになりました。

従来の会社経営では、営業利益や時価総額といった数字をいかに高めていくかが主眼とされてきました。

しかし、インターネットやSNSの発達によって情報の拡散速度が飛躍的に高まった結果、会社の不祥事や違法行為が非常に大きく取り上げられるようになり、場合によっては「炎上騒ぎ」に発展することも珍しくなくなりました。

一度ついたマイナスイメージを完全に払拭するのは簡単ではなく、企業価値が大きく損なわれることにもなりかねません。

「コンプライアンス」や「CSR(企業の社会的責任)」といったテーマが今日大きく取り扱われている背景にはこのような事情があり、企業の価値は数字に表れないイメージや信頼感を含めたトータルで考えるべき時代となりました。

長時間労働はレピュテーションリスクの観点からも軽視できない問題ですので、この記事なども参考にして、ぜひ改善に取り組んでいただきたいと思います。

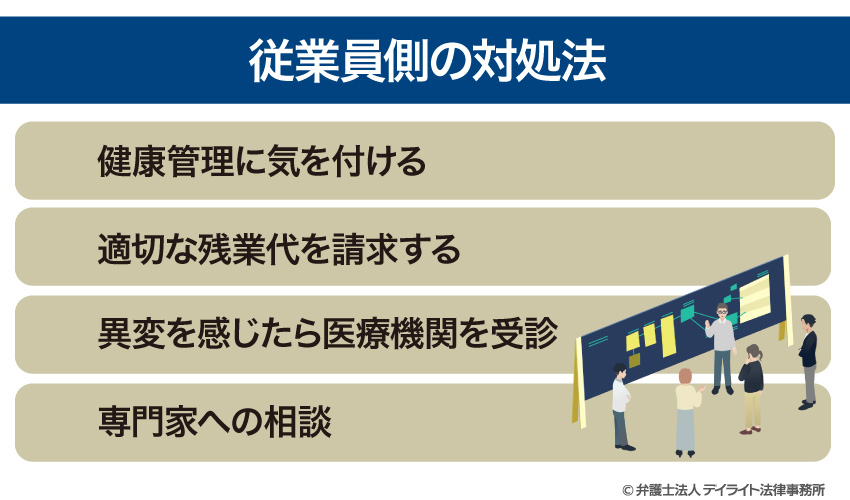

従業員側の対処法

健康管理に気を付ける

月の残業時間が60時間を超えると、健康やメンタルを害するリスクが高まってきます。

残業時間が60時間にも及ぶ場合は、体調管理に特に気をつけていただきたいと思います。

60時間も残業をしていると、休む暇もないというのが実態かもしれませんが、こまめに小休憩を挟むなどして、体力の回復を優先的に考えるようにしましょう。

適切な残業代を請求する

残業時間が60時間にもなると、残業代もかなりの金額になってきます。

もし残業代が全額支払われていないようなことがあれば、適切な残業代を請求するようにしましょう。

これまでの我が国では、「サービス残業」といった言葉に象徴されるように、残業代が出ないことに対しての問題意識が希薄な面がありました。

しかし、残業代を未払いのまま放置することは、金銭的に損であることはもちろん、会社から「残業代を払わなくていいならいくらでも残業させられる」と思われて、さらに長時間の残業を命じられるといったことにもなりかねません。

長時間の残業を避け適切な労働環境を維持するためにも、残業代は未払いがないよう全額請求するようにしましょう。

もし残業代の適切な金額がよくわからないようであれば、以下の計算ツールでおおまかな目安を確認してみてください。

異変を感じたら医療機関を受診

月60時間の残業は、一般的な過労死ラインを下回ってはいるものの、これに近い水準といえ、注意が必要であるとご説明しました。

自覚症状がある場合はもちろんのこと、たとえ自覚症状がない場合であっても、月に60時間も残業をしていれば、体に不調をきたしてもおかしくありません。

定期的に医師の診察を受けることで疾病の早期発見・早期治療にもつながりますので、少しでも体調に異変を感じるようであれば、かかりつけ医などに診てもらうことが望ましいといえます。

専門家への相談

残業時間が60時間を超えている場合、専門家へ相談することもご検討ください。

残業代に未払いがある場合や、長時間労働の適法性に疑問があるような場合には、法律の専門家である弁護士へ相談されることをおすすめします。

弁護士に相談というと敷居が高く感じられるかもしれませんが、弁護士は市民の権利を守る非常に身近な存在であり、「社会生活上の医師」といわれることもあります。

特に、従業員側の労働事件を取り扱う弁護士であれば、長時間残業への対応経験も豊富に有していると考えられます。

法律上の問題を弁護士に相談するのは病気のときに病院を受診するのと変わりませんので、ぜひお気軽に、労働問題に強い弁護士への相談をご検討いただければと思います。

労働問題における弁護士選びの重要性については、こちらをご覧ください。

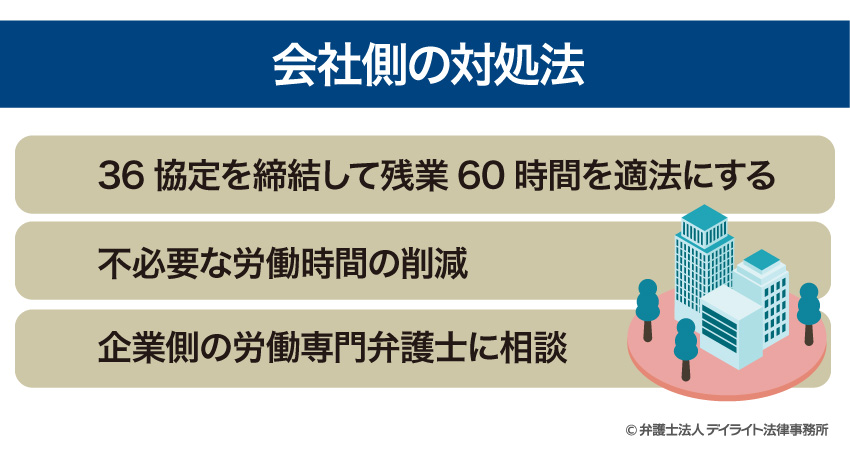

会社側の対処法

36協定を締結して残業60時間を適法にする

月に従業員の残業が60時間になることが考えられる場合、まず36協定を締結して残業を適法にする必要があります。

そして残業が月45時間を超える場合は、単に36協定を締結するだけでは足りず、特別条項を付す必要がありました。

さらに、36協定の有効期間は実務上大多数の企業が1年間としており、毎年更新して労基署に届け出る必要があります。

特別条項が必要なことや、45時間を超えられるのは最大でも年に6回までであることなど、重要なポイントはすでにご理解いただけていると思いますので、毎年の更新も含め、手続き面でも不備がないようにご注意ください。

不必要な労働時間の削減

月に60時間の残業というのは、割増率が引き上げられたり、特別条項付き36協定によっても年に6回までしか許されなかったりといったことからも分かるとおり、明らかに過重労働の水準にあるといえます。

これが慢性化することは労働環境として不適切と言わざるを得ませんし、万が一年に6回という上限を超えてしまうと、労働基準法違反として刑事罰を科される可能性すら生じてきます。

以下に残業削減に向けた改善策をいくつかご紹介しますので、早急にご対応いただきたいと思います。

残業の許可制の導入

無駄な残業を削減するためには、残業を許可制とすることが有効です。

残業をする際は、上司からの命令ではなく従業員が自身の判断で行っているという会社も多いと思われます。

従業員の自主性を尊重し、各自の判断に委ねることもそれなりに合理的ではあるのですが、残業がなかなか減らないということであれば、残業の必要性を上司が厳しくチェックする方が望ましいといえます。

残業の許可制により、会社が残業の必要性を事前にチェックすることになりますので、残業時間を最低限に抑えることができるでしょう。

残業の許可制についての詳しい解説は、こちらをご覧ください。

人事評価方法の見直し

残業時間を削減するために、人事評価方法の見直しが有効となることがあります。

人事評価制度が長時間労働をよしとする時代から見直されていないとすると、当時の価値観を反映して、長時間残業していることを高く評価するような評価基準となっている可能性があります。

その場合、従業員側が「遅くまで残業することが求められている」と受け止めてしまうのも無理からぬことです。

労働時間ではなく生産性や効率などを評価するような基準になっているか、一度評価基準を確認してみることをおすすめします。

また、管理職の評価基準においては、部下や部署全体の残業時間が一定の範囲に収まっていることや、休暇の取得日数など、労務管理の適切性に関する項目を盛り込んでみるのもよいでしょう。

就業規則や雇用契約書の見直し

残業の許可制や人事評価方法の見直しと並行して、就業規則や雇用契約書を見直すことでも、労働時間が削減できる可能性があります。

就業規則や雇用契約書は労働条件を明示するものですので、ここで労働時間の管理方法や残業の取り扱いに関する規定を設けることで、残業の削減につなげて行くことが考えられます。

残業を許可制とするメリットについてご紹介しましたが、許可制を導入する場合も、許可の手続きや残業時間の上限などを就業規則等に明記することで、許可制がより確実に機能すると期待できます。

就業規則や雇用契約書を見直す際には、法的な観点も重要になってきます。

就業規則や雇用契約書を見直す際のポイントについて、詳しくはこちらをご覧ください。

企業側の労働専門弁護士に相談

残業時間を削減するに当たっては、企業側の労働専門弁護士に相談することもおすすめです。

残業の削減に頭を悩ませている企業は多く、企業側の労働専門弁護士であれば、残業削減に向けたサポート経験を豊富に有することが期待できます。

自社での対応に限界を感じている場合は、弁護士へ相談することもご検討いただければと思います。

労働問題における弁護士選びの重要性については、こちらをご覧ください。

まとめ

このページでは、残業が60時間を超えた場合の違法性や問題点、対応方法などについて解説しました。

記事の要点を整理すると、以下のとおりです。

- 60時間の残業が適法となるのは、特別条項付き36協定を締結した場合に限られる。

- 特別条項付き36協定を締結した場合であっても、月の残業時間が45時間を超えてよいのは1年間に最大で6回までである。

- これらのルールに反して月60時間の残業をさせた場合、労働基準法により「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処せられる可能性がある。

- 役員や管理監督者など、労働時間についてに規制が適用されない場合がある。

- 残業時間が60時間を超えると、従業員と会社の双方に影響が生じるおそれがあり、早急に是正することが望まれる。

- 長時間残業の状態を解消するためには、従業員・会社ともに、労働問題に強い弁護士に相談することが有効である。

当事務所では、労働問題を専門に扱う企業専門のチームがあり、企業の労働問題を強力にサポートしています。

Zoomなどを活用したオンライン相談も行っており、全国対応が可能です。

残業問題については、当事務所の労働事件チームまで、お気軽にご相談ください。

この記事が、労働問題にお悩みの企業にとってお役に立てれば幸いです。