休職期間満了時の退職・解雇の判断とは?

目次

休職期間満了とは

休職とは、業務外での病気など主として労働者側の個人的事情により一定期間働くことができない場合に、雇用関係を維持しながら一定期間就労を免除する特別な扱いをいいます。

休職制度は、実は法律上のものではありません。

すなわち、会社が休職制度を採用するか否かは自由です。

会社が休職制度を採用する場合、通常は就業規則に休職できる場合(例えば、業務外の病気など)や休職できる期間を規定します。

休職期間の満了とは、この休職できる期間が終了することをいいます。

休職期間満了時における退職の判断

退職させることができるか

私傷病による休職の場合、休職期間中に傷病が治癒すれば復職となり、休職期間を満了しても治癒しない場合には、離職することとなります。

このとき、離職方法として、解雇扱いとする場合と、退職扱いとする場合の2つが考えられます。

使用者・労働者のいずれの立場からも、解雇扱いではなく、退職扱いにしたいと考える方がいらっしゃいます。

では、解雇と退職について、どのようにして判断すればよいのでしょうか。

上述したとおり、休職制度は法律上の義務ではなく、会社の就業規則に根拠があります。

したがって、基本的には就業規則の定めにしたがうこととなります。

すなわち、就業規則に「休職期間満了に伴い解雇とする」との規程があれば、解雇扱いとなり、「休職期間満了に伴い退職とする」との規程があれば、退職扱いとなります。

退職・解雇させる上での注意点

どんな傷病でも退職・解雇できる?

私傷病による休職の場合、休職期間中に傷病が治癒すれば復職となり、休職期間を満了しても治癒しない場合には、就業規則の定めにより退職または解雇となります。

上記のとおり、退職・解雇のいずれになるかついては、会社の就業規則の規定の仕方によります

(例:「退職期間を満了しても復職できない場合は退職扱いとする」、「退職期間を満了しても復職できない場合は解雇する」など)。

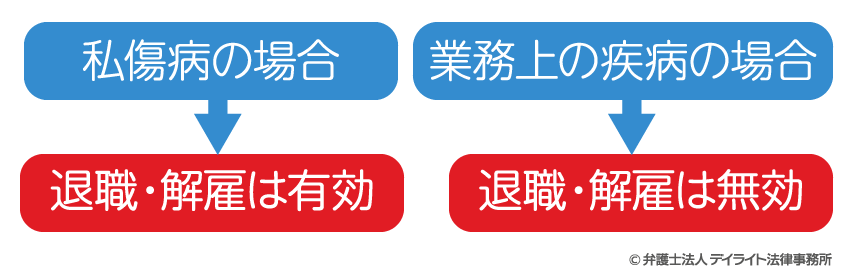

一方、休職の原因となった傷病が業務を原因として発症したものである場合は、私傷病休職規定の適用はなく、業務災害として療養期間中及びその後の30日間は解雇(退職)が禁止されています(労基法19条)。

すなわち、休職の理由となった疾病が私傷病でなければ、休職による退職等は認められません。

業務上の疾病であると認められてしまうと、そのことにより退職・解雇が無効とされるケースがあります。

不当解雇といわれることはない?

私傷病による休職期間満了後に労働者が傷病から回復していない場合の扱いとしては、解雇と退職(契約の自動終了)の2つの取り扱いがあります。

就業規則の記載内容(休職理由と期間)が合理的であれば、休職期間満了による解雇・退職は基本的には有効と考えられます。

しかし、様々な理由により、不当解雇等を主張される可能性があります。

そのため、後述する注意点を参考にしていただきながら、手続きを慎重に進めていかれることをお勧めいたします。

通常、解雇の場合には、解雇権の濫用が禁止されています。

しかしながら、私傷病による休職制度は、そもそも解雇猶予制度です。

そのため、労働者に対する解雇の意思表示や解雇予告の規制(労基法20条)等の適用はあります。

しかし、休職期間満了をもって解雇とする場合には、原則として不当解雇(解雇権の濫用)とされることはないでしょう。

休職期間満了での退職は会社都合?

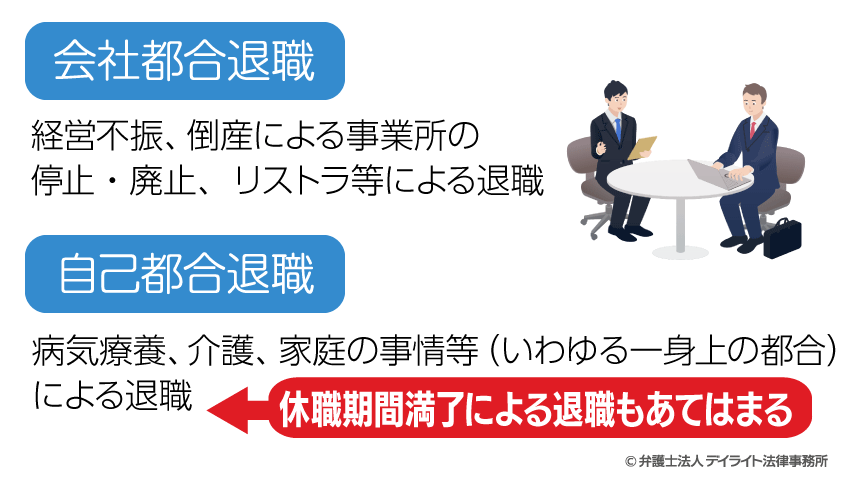

退職の種類として、会社都合退職と自己都合退職が存在します。

会社都合退職とは、会社の経営不振や倒産による事業所の停止や廃止、リストラといった人員整理等がこれにあたります。

自己都合退職は、病気療養や介護、家庭の事情等による労働者自身の都合(一身上の都合)により退職する場合です。

休職期間満了による退職は、会社の就業規則上の定めとして「休職期間満了後も復帰できない場合」に退職とする定めのある場合に生じる自然退職です。

これは、休職期間を満了しても労働者の傷病が治癒しないため、労働者が会社に対して労働契約上の債務の本旨にしたがった労務提供ができないことから定められる規定となります。

したがって、私傷病による休職期間満了による退職は、労働者自身の都合により労務提供ができないものとして、自己都合による退職といえます。

休職間満了時における解雇の判断

休職期間満了と同時に普通解雇できるか

職種や職務内容が特定された従業員について

従業員を採用するにあたり、労働契約上、システム開発や営業のみというように職種や職務を限定する場合があります。

この従業員を「職種や職務内容が特定された」従業員といいます。

職種や職務内容が特定された従業員の復職の判断にあたり、その従業員の職種や職務が遂行できる場合、すなわち「原則として従前の職務を通常の程度に行える健康状態に復したとき」は治癒したといえます。

一方、休職期間を満了しても傷病から回復していない場合、基本的には解雇が可能と考えられます。

職種や職務が特定されていない従業員について

従前の業務について完全な労務提供ができなくとも、「雇用契約における信義則からすれば、使用者はその企業の規模や社員の配置、異動の可能性、職務分担、変更の可能性から能力に応じた職務を分担させる工夫をすべき」であり、「現実に復職可能な勤務場所があり、本人が復職の意思を表明している」場合には、復職させることなく解雇することは無効となります。

(※職種や職務内容が特定されているか否かのいずれのケースで解雇する場合であっても労基法20条の解雇予告の適用があるため、休職期間満了の30日前に予告するか、又は休職期間満了時に予告手当を支払って解雇する必要があります。)

医師の診断を確認することなく解雇できるか

医師の診断を踏まえずに解雇したような場合には、解雇が無効とされるリスクがあります。

そのため、リスクを回避したい場合は主治医の診断書の提出を求めるなどして傷病から回復したか否かを確認した方がよいでしょう。

不当解雇にならないための注意点

休職期間満了による解雇

職種・職務内容が特定された従業員について

一見、当該従業員の職種が限定されているとみられるような場合であっても、就業規則上「他の職種」への変更も予定されているときがあるため注意が必要です。

職種・職務が特定されていない従業員について

上述のとおり、職種や職務内容が特定されていない従業員の私傷病による休職期間の満了にあたり、従前の業務について完全な労務提供ができなくとも雇用契約の信義則上、総合的な判断から「治癒」を認めて、使用者が下した「解雇」の判断が無効とされるケースがあります。

最高裁判決では、労働者が従前の業務についての完全な労務提供がない場合であっても、

「能力、経験、地位、当該企業の規模、業績、当該企業における労働者の配置、異動の実情及び難易に照らして、当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお、債務の本旨に従った履行の提供がある」

とされました。

すなわち、職種・職務内容が特定されていない場合、治癒の判断にあたっては、当該従業員の他の軽易な業務への現実的な配置可能性を踏まえて判断をする必要があることになります。

医師の診断を踏まえず解雇したような場合

復職の可否の判断は、最終的には会社がすることになります。

もっとも、特に精神的疾患の場合に復職が可能であるかどうかを判断することは実際には非常に難しいため、医師(主治医や産業医)の診断が重要な意味を持ちます。

医師(主治医や産業医)の診断を踏まえず、治癒していないとして復職を認めず退職あるいは解雇したような場合には、退職・解雇が無効とされるリスクがあります。

裁判例においても、医師の診断を軽視したとみられるようなケースでは、会社が従業員を休職期間満了により解雇または退職としたことについて、無効と判断しています(参考裁判例:①東京地判平成17年2月18日K社事件、②大阪地決平成17年4月8日B学園事件等)。

主治医と産業医の診断が異なる場合

主治医と産業医の診断を根拠とした場合でも、その診断結果が復職可能と復職不可にわかれるようなケースでは、治癒・復職の可否の判断が難しいことがあります。

このような場合、主治医と産業医のいずれかの意見を採用するかについて画一的に決まりがあるわけではありません。

判断が必要となる局面ごとに、主治医と産業医それぞれの専門性や復職を希望する労働者に対する関与の程度を総合的にみて、主治医と産業医のいずれの意見を採用するかを決定し、復職の可否を判断することになります。

また、治癒していないにもかかわらず復職させ、疾病を憎悪させたような場合には、安全配慮義務違反を問われ損害賠償を請求されるリスクがあるので注意が必要です。

従業員が診断書の提出や指定医の受診を拒んだら?

従業員を休職期間満了として退職・解雇させる場合、医師の診断書が重要となることは上述のとおりです。

それでは、休職期間満了を控え、復職を希望する従業員が、会社から求められた医師の診断書の提出や産業医の診断を受けることを拒んだ場合はどうでしょうか。

この点、会社として、医師の診断書の提出や産業医の診断を拒む従業員に対し、受診命令を出すことも考えられます。

最高裁判例においては、業務命令として受診命令を規定する就業規則の規定の内容が合理的であり、診察を求める合理性・相当性があれば、使用者は、労働者に対して、当該規定に基づいて受診命令をすることができるとし、労働者の受診義務を肯定しても、別途自ら選択した医師によって診療を受けることを制限するものではないから、「診療を受けることの事由及び医師選択の自由」を侵害しないとして、会社の従業員に対して受診命令を出すことを肯定しています。

就業規則上の根拠がない場合

就業規則等に受診命令の根拠規定がない場合でも、会社として労働者に対し、専門医の診断を受けるように求めることは、「労使間における信義則ないし公平の観念に照らし合理的かつ相当な理由のある措置である」とされた例もあります(参考裁判例:東京高判昭和61年11月13日 京セラ事件)。

そして、使用者が復職を求める労働者に対し、復職の判断に必要な医師の診断書の提出や指定医の診断を受けるように求めているにもかかわらず、これに応じず、診断書を提出せず、あるいは指定医の診断を受診しないような場合には、復職の可能性を認めず退職・解雇を有効した裁判例があります(参考裁判例①東京地判平成2年9月19日電気通信労組事件、②大阪地判平成15年4月16日大建工業事件)。

このような裁判例の傾向からすると、就業規則の根拠がない場合でも会社の労働者に対する受診命令は認められる可能性があります。

しかし、トラブル防止の観点からは、受診命令について、就業規則に明記しておいた方が無難でしょう。

休職期間満了通知書は必要?

解雇扱いとする場合

休職期間が満了する際、それを従業員に知らせるための通知の有無については、何らかの規制があるわけではありません。

しかしながら、就業規則上、休職期間満了にあたり解雇が予定されている場合、休職期間満了の30日前までに解雇予告通知をする必要があります。

そのため、会社は原則として、休職期間満了を控えた従業員に対し、復職できなければ解雇となる旨を記載した通知書を送付する必要があります。

この解雇予告通知としての休職期間満了通知書は、休職期間満了日の30日前までにその従業員に届くよう送付することとなります。

この通知書を出さない場合には、解雇予告手当を支給することになりますので注意が必要です。

休職期間満了通知書の書式・雛形

休職期間満了通知書には法定の様式がないため、どのような内容を記載すべきかわかりにくくなっています。

当事務所では、休職期間満了通知書の書式・雛形をホームページ上に公開しており、無料で閲覧やダウンロードが可能です。

ぜひ、参考にされてください。

退職扱いとする場合

一方、法律上、休職期間満了にあたり退職扱いとなる場合、特に通知書を出す義務はありません。

もっとも、この場合であっても、従業員に退職扱いとなることを予告することで、無用なトラブルを防げるケースもあります。

そのため、退職または解雇のいずれの場合であっても、休職期間満了の30日前までには休職期間満了日を通知する書面を送付されることをお勧めします。

休職期間満了通知書(退職扱いの場合)の書式・雛形

休職期間満了通知書には法定の様式がないため、どのような内容を記載すべきかわかりにくくなっています。

当事務所では、休職期間満了通知書の書式・雛形をホームページ上に公開しており、無料で閲覧やダウンロードが可能です。

ぜひ、参考にされてください。

復職意思のある従業員を解雇する前に検討できること

配置可能な業務を検討

留意点

「配置可能な業務」について、裁判例上、当該労働者の職務遂行能力に応じた職務を創りだして担当させることまで要求している例が存在します(大阪地判平11.10.4)。

しかし、ごく短期間軽易な業務を行えばほどなく通常の業務を遂行できるような例外的な場合は別として、復職を求める労働者の能力に応じた職務を分担させることまでを使用者に求めることには疑問が残ります。

労働契約において予定された職務とはいえない職務についての遂行可能性があったとしても、それをもって労働者の債務の本旨に従った労務提供とはいえない以上、「配置可能な業務」についても労働契約で予定されている職種についての遂行可能性を検討すべきでしょう。

合理的配慮の提供

障害者の雇用の促進等に関する法律も、会社の従業員に対する配慮義務に影響を与える可能性があります。

この法律では、障害者の対象が、身体的・知的障害だけでなく、精神障害にも拡張されています。

そのため、会社に対しては、精神的な障害を来した従業員に対しても、機会均等(同法34条)や差別的取扱いの禁止(同法35条)だけでなく、これらの支障になっている事情を改善するために必要な措置を講ずること(同法36条の2、36条の3)が定められています(合理的配慮の提供義務)。

引用元:障害者の雇用の促進等に関する法律 | e-Gov法令検索

すなわち、私傷病休職をした従業員が復職を求めた際、その従業員が「身体障害、知的障害、精神障害その他の心身の機能の障害があるため、職業生活に総統の制限を受け」る者に該当する場合には、会社として合理的配慮を提供する義務を負うとされる可能性があります。

しかし、この場合であっても、会社に求められる義務は、過重な負担とならない範囲での合理的配慮を行えば足ります。

厚生労働省が公表した改正法の運営指針(合理的配慮指針)も、合理的な配慮をしても重要な職務遂行に支障を来すと判断される場合には、会社はその従業員にその職務の遂行を継続させることを求められないとしています。

もっとも、そのような場合には、他の職務に就かせるなど、個々の職場の条業に応じた他の合理的配慮を検討することが必要であるとされており、合理的配慮をどのようなものとするかについて、その障害を有することになった従業員と話し合うことが求められています。

| 改正障害者の雇用の促進等に関する法律が適用される場合 | |

|---|---|

| 考えられる合理的配慮 |

|

リハビリ出勤制度の活用

従業員を復職させることができるかの判断のために、リハビリ出勤制度を設けることが考えられます。

これは、リハビリ出勤制度は、休職期間中、職場復帰の判断等を目的として、本来の職場などに試験的に一定期間継続して出勤するという試し出勤のことをいいます。

リハビリ出勤制度の設置に関しては法的な規制があるわけではなく、就業規則によりリハビリ勤務制度を設けるか、設けたとしてどのような内容にするかを定めることになります。

リハビリ出勤制度を盛り込んだ就業規則は、内容の合理性と周知を条件に労働契約の内容となり(労契法7条)、リハビリ勤務に関する就業規則を新設した場合にも、労働者がその就業規則に同意するか、その内容が合理的である場合には、労働契約の内容となります(労契法9条、10条)。

まとめ

以上、休職期間満了時の退職・解雇の判断について解説をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。

昨今の社会情勢からすれば、傷病を患う従業員がいなくなることはないでしょう。

会社の人事上の措置として、休職期間が満了しても私傷病が治癒しない従業員をやむを得ず退職・解雇とせざるをえないことは、今後、増加していくことが予想されます。

休職期間満了による雇用関係の終了は、就業規則の規定の仕方、その従業員の傷病が何を原因とするものか、本当に傷病が治癒していないのか等、専門的な知識が必要です。

現在お困りの方だけでなく、今後の不安や心配ごととして対処の方法を考えている方も、労働事件に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。