解雇の種類について【弁護士が解説】

解雇の種類には、大きくわけて、普通解雇、整理解雇、懲戒解雇(ちょうかいかいこ)、諭旨解雇(ゆしかいこ)の4つがあります。

それぞれの解雇には実務上厳しい要件が求められます。

会社が行おうとしている解雇がどの解雇に当たるのか、あまり意識していないケースも見受けられます。

会社はあらかじめ解雇の種類をしっかり把握して、どの解雇を選択しようとしているのかを見定めた上で検討しなければなりません。

目次

解雇とは

解雇とは、会社側による一方的な労働契約の解約のことをいいます。

社会的には、「クビ」といわれるものです。

解雇の特徴は、2つです。

会社側から行うもの

会社側から行うもの1つ目に、解雇は会社側から行うということです。

従業員側から行うものではありません。

従業員からの労働契約の解約は、自己都合による退職です。

労働者の意思に反しても行われる

労働者の意思に反しても行われる2つ目は、従業員が会社をやめたくないと主張していても、会社側が一方的に解雇の手続を行うことができるということです。

したがって、従業員の意思とは無関係に、会社による一方的な意思表示により行うという点が任意の退職とは異なります。

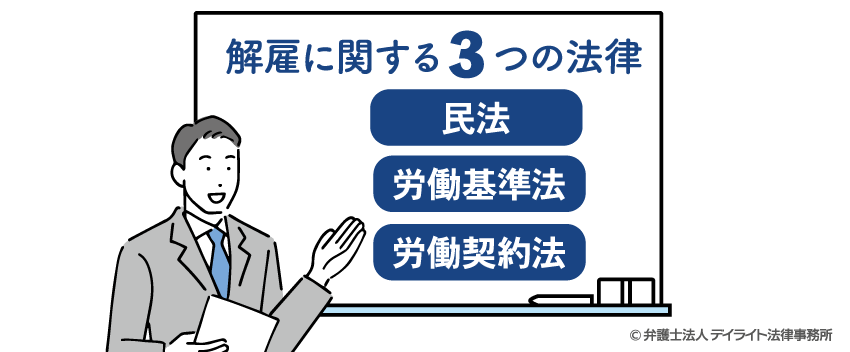

解雇に関する法律

民法

企業が従業員を採用し、一定期間働いてもらうという雇用も「雇用契約」として、双方の合意に基づく契約です。

したがって、雇用については、売買契約や賃貸借契約と同じく、まずは民法にルールが定められています。

そして、解雇に関しては、民法627条1項で、以下のように規定されています。

第六百二十七条

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。

この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

引用元:民法|電子政府の窓口

この規定では、正社員のように契約期間を明確に定めていない場合には、労働契約の当事者は、いつでも解約の申入れをすることができるとされており、解約を相手に申し入れた日から2週間経過することで、労働契約は解約されることになります。

民法のルールだけであれば、「各当事者」ともにいつでも解約の申入れができることになりますので、従業員側だけでなく、会社側もいつでも従業員に解約、すなわち解雇を言い出せることになります。

労働基準法

しかし、皆さんもご承知のとおり、実際には会社側からの解約である解雇には大きな制限がかかっています。

それは民法以外にも雇用契約に関するルールを定めた法律があるからです。

その一つが「労働基準法」という法律です。

解雇については、主なものとして20条という条文があります。

第二十条

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。

三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

引用元:労働契約法|電子政府の窓口

労働契約法

また、労働基準法だけではなく、「労働契約法」という法律によっても、解雇についてはルールが定められています。

具体的には、16条に書いてあります。

この規定が会社側からの解雇を厳しく制限しているものになります。

民法でいつでも申し入れることができるはずの解雇が「客観的に合理的な理由」、「社会通念上相当」という要件を満たさなければ無効になる、つまり、解雇は法的に認められないという結果になってしまいます。

ここで紹介した労働基準法や労働契約法は、過去の歴史からどうしても雇う立場に立つ会社側が従業員に比べて優位になり、従業員が不当な扱いを受けないようにという方向で作られている法律です。したがって、解雇に関するルールも従業員側を守る方向で定められたものになります。

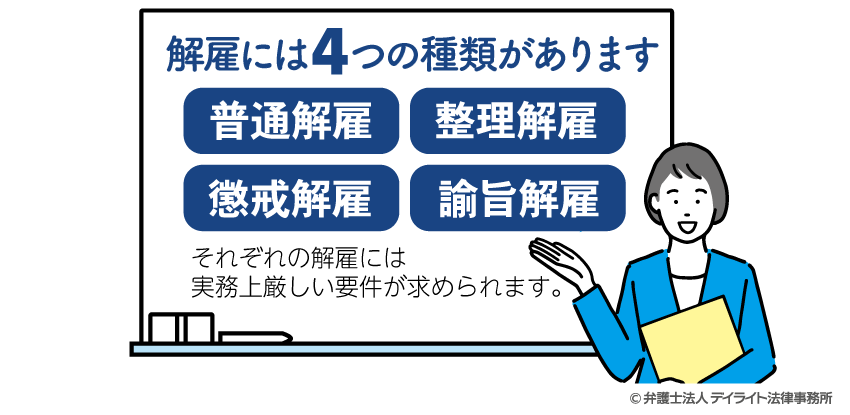

解雇の種類とは?

一言で解雇といっても、解雇にはいくつか種類があります。

そして、解雇の種類ごとに先ほど解説した労働契約法における「客観的に合理的な理由」、「社会通念上相当」という要件に照らして、解雇が有効かどうかの考慮事情、基準も異なってきます。

以下では、解雇の種類ごとに解説します。

普通解雇について

普通解雇とは

普通解雇とは、懲戒解雇といった特別な解雇以外の解雇をいいます。

そのため、普通解雇といいます。

会社側が解雇を検討、実行するわけですので、通常は何かしら解雇する理由があるはずです。

多くの解雇理由はこの普通解雇に分類されます。

普通解雇で主張される主な理由

使用者、会社側が検討する普通解雇の主な理由は以下のようなものがあります。

会社が期待している、当初想定していた能力を従業員が有しておらず、勤務成績がよくないという理由が挙げられます。

履歴書に記載していた経歴や保有資格に誤りがあったというケースです。

例えば、タクシードライバーとして勤務実績があると記載していたが、実際にはタクシー会社の内勤で業務したことがあっただけといった場合です。

入社後にたびたび無断で遅刻や欠勤を繰り返したり、緊急性が高くない早退を繰り返したりするケースです。

会社で仕事をする以上、他の従業員と協力して業務を行うことも当然出てきます。

そのときに、全く協力関係を築けず、従業員間でトラブルばかり起こして、コミュニケーションが取れないといったケースです。

経営陣や上司の指示や命令を全く聞かない、就業規則をはじめとする会社のルールに従わないといったルール違反も普通解雇を検討する理由の一つに挙げられます。

普通解雇の要件

形式面

解雇予告の履行普通解雇では、原則として、解雇をする30日前までに、労働者に対し、解雇を予告する必要があります(労働基準法20条)。

引用元:労働基準法|電子政府の窓口

もし、解雇予告をしなかった場合には、30日以上の平均賃金を支払うか、30日が経過するまでは、解雇は成立しません。

もし普通解雇で即日解雇を実行する場合には、30日分以上の平均賃金を「解雇予告手当」として支払うことで、即日解雇することが可能となります。

実質面

形式面を満たしていても、普通解雇はそれだけで有効にはなりません。実質面でも要件が課せられています。

まず、就業規則を作成している場合には、あらかじめ就業規則に普通解雇を行う場合について記載をしておく事が必要です(労働基準法89条)。

その上で、具体的な解雇にあたって、就業規則に書いた内容に労働者が該当することも必要になります。

さらに、先ほど解説した労働契約法16条で規定する「客観的に合理的な理由」、「社会通念上相当」という要件をクリアしなければなりません。

この要件は具体的な事案ごとに判断されているため、明確に線引きをすることが難しいですが、現在の日本の裁判では厳しく判定されており、ハードルは高いといえます。

引用元:労働基準法|電子政府の窓口

普通解雇と退職金について

普通解雇の場合、就業規則の退職金規程等に基づき、退職金を支払うこととなります。

整理解雇について

整理解雇とは

整理解雇とは、会社の業績が悪化した際に人員削減のために行う場合など、会社の経営上の理由で労働契約を解消する場合の解雇をいいます。労働者個人の

事情を理由として行う解雇ではないという点で普通解雇と異なります。

一般的に「リストラ」といわれる解雇がこの整理解雇に該当します。

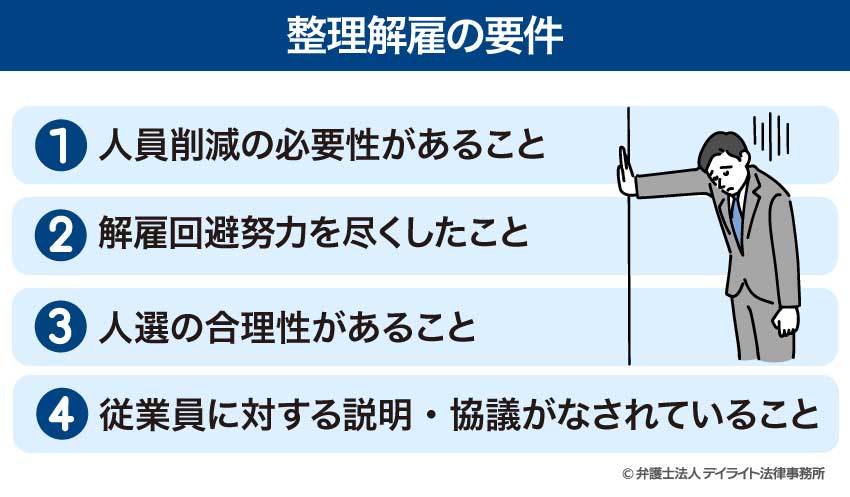

整理解雇の要件

整理解雇は、労働者個人に非がありません。

そのため、整理解雇を有効に行うためには、会社側は以下の要件を満たさなければならないと実務上考えられています。

人員削減の必要性があること

リストラですので、会社の経営状況が悪くなっていることが必要です。

複数の事業を行っている会社であれば、少なくとも対象の部門の財務状況が悪い、大幅な赤字になっているといった事情が必要でしょう。

このように整理解雇では、会社の経営危機などにより、解雇による人員削減が必要不可欠であるといえなければなりません。

解雇回避努力を尽くしたこと

赤字だからすぐに整理解雇ができるかといえば、そうではありません。

特に日本では、アメリカのように一時的なレイオフができないこともあり、整理解雇をするのは最後の手段と位置づけられています。

そのため、解雇を回避するために使用者、会社側には具体的な措置を講ずるよう努力しなければならないとされています。

具体的には、希望による早期退職を募集することや取締役をはじめとする経営陣の役員報酬を減額することや会社の資産の売却を行うことなどです。

人選の合理性があること

整理解雇をする必要性があるとしても、誰でも彼でも解雇することができるかというとそうではありません。

対象者の中で、誰を解雇するのかという点についても説明できなければなりません。

そのためには、人員削減のために誰を解雇するのかという基準を設けているかといった点やその基準に基づいた対象者の選定が行われているか、恣意的な人選がなされていないかといった事情を考慮されます。

労働者に対する説明・協議がなされていること

労働者に対し、何の説明もなく、いきなりリストラをすることは、労働者に不意打ちとなるため、事前に解雇までの間に、人員削減の必要性と内容(時期、規模、方法など)などについて、誠実に説明を行い、協議していることが求められます。

懲戒解雇について

懲戒解雇とは、労働者が会社の秩序を乱す重大な規律違反や非行を行った場合に制裁として行う解雇のことです。

懲戒解雇は、懲戒処分の中で最も重い処分となります。

会社資金の横領や窃盗、重度のセクハラ・パワハラ、ドライバー業務の従業員が、飲酒運転で人をけがさせたといった会社の名誉や信用を毀損する行為を行った場合などに懲戒解雇を行う可能性があります。

懲戒解雇の場合、労働基準監督署長に「解雇予告除外認定許可」を申請し、許可を受けることで1か月の解雇予告をせず(予告手当も払わずに)に即時に解雇することができます。

この点が普通解雇との違いです。

懲戒解雇の要件や懲戒解雇と退職金など詳しくは以下をご覧ください。

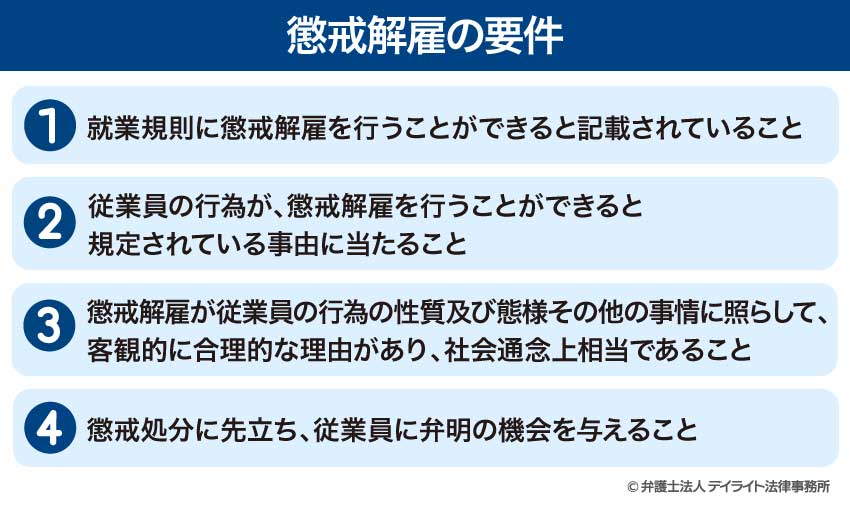

懲戒解雇の要件

懲戒解雇は普通解雇と異なり、制裁措置になるため、普通解雇以上に厳しい要件が実務上要求されています。

①就業規則に懲戒解雇を行うことができると記載されていること

懲戒処分は、従業員にとって不利益の大きいものであるため、あらかじめ雇用契約書や就業規則に、会社が行うことのできる懲戒処分の種別を定め、また、どのような場合に懲戒処分となるかを具体的に明示しておかなければなりません。

中小企業で人数の少ない会社の場合、就業規則がないということもありますが、そのような会社では従業員が横領したとしても、あらかじめ懲戒解雇について定めたルールが会社にないため、懲戒解雇はできない、行ったとしても無効になるということになります。

もっとも、この場合でも普通解雇は可能と考える余地があるため、懲戒解雇ではなく、普通解雇で進めていくことになります。

したがって、懲戒解雇については、就業規則を整備してあらかじめ形式面を十分に整えておくことが必要になります。

②従業員の行為が、懲戒解雇を行うことができると規定されている事由に当たること

仮に、就業規則に懲戒解雇についてのルールが定めてあったとしても、具体的に問題となっている従業員の行為が就業規則に記載されている懲戒解雇を行うことができる事由に該当する必要があります。

ここで注意しなければならないのは、同一の行為について、すでに他の懲戒処分(戒告(文書・口頭による注意)、けん責(始末書の提出等)、出勤停止、降格、減給など)を行った場合には、その同一の行為を理由に懲戒解雇することはできないということです。

同じ行為で二度処分することは二重処罰になるからです。

そのため、過去に同じ行為について、懲戒処分をしていないかについて確認しておく必要があります。

③懲戒解雇が従業員の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であること(労働契約法15条)

問題となっている従業員の行為に対して、懲戒解雇という処分が客観的に見て重すぎる場合には、懲戒解雇が無効となります。

引用元:労働契約法|電子政府の窓口

④懲戒処分に先立ち、従業員に弁明の機会を与えること

懲戒処分を行う場合、従業員本人の言い分を聞く機会を設ける必要があります。

どんなに従業員の行為が悪質なものであっても、この機会を設けておかなければ、懲戒解雇が無効と判断される可能性があります。

一定の期間(事案に応じますが、1〜2週間程度が一つ目安になるかと思います。)、従業員側に時間を与え、その間に言い分がなければ言い分なしとして処分に進んでいくことになります。

注意点は、機会を与えたことを証拠に残しておくことです。

口頭で行うと言った、言わないの話になりますので、くれぐれも避けましょう。

懲戒解雇をする場合の書式については、以下をご覧ください。

懲戒解雇と退職金について

懲戒解雇の場合、就業規則の退職金規程等に退職金を全額不支給または一部不支給と規定している会社も多くあります。

逆にいえば、こうした不支給の規定がなければ、いくら懲戒解雇であっても退職金規程のルールに従って退職金を支給する必要が出てきます。

これを機会に、自社の規定をチェックしてみてください。

諭旨解雇(ゆしかいこ)について

諭旨解雇とは

諭旨解雇とは、従業員に懲戒解雇に相当する事情がある場合に、それまでの従業員の功績や反省の程度などに鑑み、温情措置として、従業員側に退職届の提出を求め、退職届を提出させたうえで、労働契約を解約するという懲戒処分のことをいいます。

従業員が会社からのこの温情措置に対して、退職届を提出しない場合には、懲戒解雇に進むことになります。

先ほど解説したとおり、懲戒解雇では、退職金を全額不支給としたり、減額して支給する(退職金規程にその旨の記載が必要)会社が多い一方で、諭旨解雇の場合は、自己都合退職の場合と同等または一部の退職金が支給される場合もあるという点で、諭旨解雇は、懲戒解雇よりもやや軽い処分といえます。

諭旨解雇の要件

諭旨解雇も懲戒処分の一種ですので、懲戒解雇と同様に、「就業規則に懲戒処分として諭旨解雇を行うことができることが記載されていること」が必要です。

また、就業規則上、「諭旨解雇を行うことができると規定されている事由に該当する事情があること」「諭旨解雇に先立ち、労働者に弁明の機会を与えること」も懲戒解雇の場合と同様に必要となります。

試用期間中の解雇について

正社員の場合、多くの企業で試用期間を設けています。

おおむね3か月〜6か月程度の期間を試用期間にしていることが多いのが実情です。

それでは、その試用期間中に会社が従業員を解雇することはできるでしょうか?

この点、会社が試用期間中に従業員を解雇すること自体は可能です。

しかしながら、試用期間中の解雇についても、会社が理由を問わずに自由に行えるというわけではありません。

会社が試用期間中に解雇をする場合にも、他のケースでの解雇と同様に合理的な理由が必要になります。

どのような事情があれば「合理的な理由」といえるかについては、明確な基準があるわけではなく、非常に微妙な判断となります。

会社が試用期間中に従業員を解雇したいと考える場合の主な理由としては、

- 入社当初に想定していた業務能力を有していない

- 出勤率が足りない

- 協調性がない

というものが考えられます。

能力不足を理由とするもの

まず、入社当初に想定していた業務能力を有していない、つまり能力不足を理由とする解雇についてですが、とりわけ新卒採用の場合には、すぐに能力不足を理由に解雇することは難しいと考えられます。

なぜなら、新卒社員に初めから高い能力を期待することは従業員に酷であるからです。

この場合、会社としては試用期間の延長や配置転換などで対応することを検討すべきでしょう。

そうした対応をしても、なお従業員側に問題があるといえるケースで解雇を検討していくことになります。

他方で、即戦力として中途で採用した従業員の場合、採用する段階である程度、どのような能力を期待して採用しているか、どのような業務に携わってもらうかをすり合わせした上で入社しているため、そうした能力に到底届いていないということであれば、新卒社員に比べると解雇が有効になるケースもあるといえます。

その場合でも、従業員とトラブルになることを防ぐために、専門家である弁護士に相談しながら進めるべきでしょう。

出勤率が足りないことを理由とするもの

次に、出勤率が足りないことを理由とする場合には、正社員の場合に比べると解雇をしやすいといえるでしょう。

なぜなら、本採用をしている正社員に比べて、入社早々に欠勤が続いているということになり、通常は休職制度や有給休暇も適用できない以上、解雇もやむを得ないという判断になりやすいためです。

協調性がないことを理由とするもの

この場合には、能力不足と同様に、試用期間中だからといって、会社がすぐに解雇をすることは難しいと考えておくべきでしょう。

とりわけ部署が複数あり、就労場所の変更を伴う異動や配置転換の可能性がある会社であれば、まずは異動や配置転換をして、様子を見ることができるため、すぐに解雇するというのは難しくなってきます。

なお、試用期間中の解雇の場合、入社から14日以内の場合には、30日前の予告や解雇予告手当の支払いが不要と法律上はなっています。

しかしながら、実際には、採用してわずか2週間で、会社が従業員の能力を見極めて解雇することは通常はできないため、入社して1日だけ出てきて、次の日から一切音信不通といった極めて特殊なケースの場合に限って、14日以内の解雇を選択する可能性があると考えられます。

そして、入社から14日以上経過した場合の解雇の場合には、いくら試用期間中であっても、通常の正社員の解雇と同様に30日前に解雇予告するか、それに代わる予告手当を支払わなければなりません。

解雇の種類によっては失業保険がもらえない?

従業員が会社を離職した場合、一定の期間、雇用保険に加入していれば、失業保険がもらえます。

この失業保険について、解雇の場合には、原則として会社都合による退職として取り扱われます。

そして、失業保険については、自己都合による退職の場合と会社都合による退職の場合とで、失業保険をもらえるまでの期間(待機期間)が早くなる、もらえる期間が長くなり、金額も増えるという違いがあります。

ただし、失業保険の関係で注意しなければならないのが、懲戒解雇です。

懲戒解雇の場合には、その中でも「重責解雇」と認定される場合には、失業保険をもらえる要件がそもそも厳しくなったり、もらえるまでの待機期間が長くなったり、もらえる期間が短くなったりしてしまいます。

典型的には、従業員が犯罪を行ったことを理由とした懲戒解雇です。

こうしたケースでは、従業員は、最悪のケースでは失業保険がもらえないということもありえます。

解雇と失業保険について、詳しくは以下もご覧ください。

まとめ

以上のように、一言で解雇といっても、いくつか種類があります。

弁護士として相談を受けていると、そもそもどの解雇のことを念頭においているのか整理できていないというケースも見受けられます。

これは非常に危険です。

なぜなら、解雇の種類によって要求されている要件が異なっているにもかかわらず、会社側でこれを意識せずに解雇を進めようとしていることを意味しているからです。

使用者からの一方的な意思表示により行われる解雇は、労働者を保護するために様々な制限が課されており、簡単に行うことはできません。

特に日本ではまだまだ解雇を法的に有効とするために、裁判所が厳しい目を向けており、ハードルが高いといわざるを得ません。

そもそも解雇が不当であるとして争われると、訴訟に対応するための時間も費用も大幅にかかり、さらに解雇が無効と判断されると、無効と判断されるまでの期間の賃金の支払が必要になる可能性や社会的信用が低下するおそれがあるなど、会社にとって大きな負担となります。

トラブルを未然に防止するため、解雇を考えた場合には、解雇をする前の段階から弁護士に相談することをおすすめします。