労働基準法上の休憩時間とは?【弁護士が解説】

労働基準法上の休憩時間とは、労働者が休息のために労働から完全に解放されることを保障されている時間のことを指します。

労働基準法上、休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与えなければいけないとされています(労働基準法34条1項)。

その他、労働基準法には休憩時間に関する特例などがあります。

ここでは、労働基準法上の休憩時間のルール、特例やよくある質問について、労働問題に注力する弁護士がわかりやすく解説していきます。

ぜひ参考になさってください。

休憩時間とは?

休憩時間とは、労働者が休息のために労働から完全に解放されることを保障されている時間のことです。

休憩時間が定められている趣旨は、人が連続して労働をすれば、疲労して能率も低下し、労働災害が起こりやすくなるため、このような事態を防ぐことにあります。

この対比として、労働時間は、使用者の指揮命令に置かれている時間を指します。

休憩時間は、労働時間のような使用者の指揮命令下にあってはなりません。

現実に作業に従事していないが、使用者の指示等で即座に就労しなければならないような待機時間のことを手待時間といいます。

例えば、現に客や電話はきていないが、客や電話がきたら対応しなければならない時間帯などは、手待時間となります。

手待時間は、基本的に休憩時間にあたらず、労働時間にカウントされます。

休憩時間のルール

労働基準法第34条

休憩時間のルールは、労働基準法34条に規定されています。

34条1項によれば、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与えなければいけないとされています。

第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

引用元:労働基準法|電子政府の窓口

| 労働時間 | 休憩時間 |

|---|---|

| 6時間以内 | 不要 |

| 6時間を超え8時間まで | 45分 |

| 8時間を超える場合 | 1時間 |

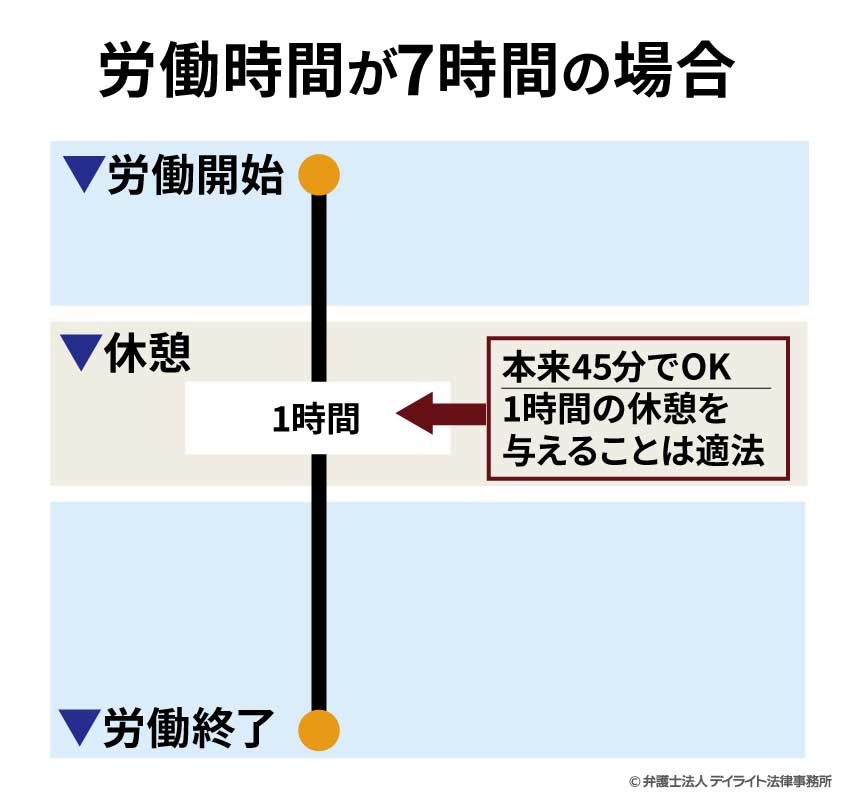

上記は最低ラインを示すものなので、労働者に有利に休憩時間を与えることは問題ないです。

例えば、労働時間が7時間の場合に、本来45分で足りるところ、1時間の休憩を与えることは、法律以上の休憩時間になるため、適法です。

また、8時間を超える労働については、法律上の休憩時間は1時間で足りるとされています。

また、8時間を超える労働については、法律上の休憩時間は1時間で足りるとされています。

例えば、8時間が所定労働時間の場合、その後の時間外労働が2時間であっても、3時間であっても、休憩時間を1時間与えていれば適法です。

なお、休憩時間は、労働者の自由に利用させなければなりません(休憩時間自由利用の原則、労働基準法34条3項)。

つまり、休憩時間中、労働者は自由に食事したり、携帯電話を使用したり、外出したり、昼寝をしたりすることができます。

ただし、事業場で休憩する場合は、事業場の規律保持や施設管理上の制約(就業規則等に記載されている事業場のルール)には服することになります。

労働基準法の休憩時間に違反した場合はどうなる?

上で解説した休憩時間のルール(労働基準法34条)に違反した場合、罰則があります。

すなわち、違反した場合の法定刑は「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」となっています(同法119条)。

上記は、あくまで法定刑であって、休憩時間のルールに違反したとしても、必ずしもこの罰則が課せられるわけではありません。

違反の程度が軽い場合は、労基署による是正勧告程度で済む場合もあります。

しかし、会社としてはルールを理解して違反しないように注意しましょう。

休憩時間の与え方

休憩時間は労働時間の途中に与えなければなりません。

そのため、始業前や就業後に休憩時間を与えることは許されません。

もっとも、労働時間の途中で与える以上、どの段階で与えても問題ありません。

また、休憩時間を分割して小刻みに与えることも可能です。

ただし、あまりに休憩時間を小刻みにし過ぎるのは、法的に可能だとしても、休憩の意味を損なう場合もありますし、逆に能率が落ちる可能性もありますので、注意が必要です。

一斉付与の原則とは

休憩時間は、原則として一斉に与えなければならないとされています(労基法34条2項本文)。

これを一斉付与の原則といいます。

なお、この一斉付与の単位は事業場毎です(作業場毎ではありません)。

ただし、例外として、事業場の労使協定があれば、一斉付与をする必要はありません(労基法34条2項ただし書)。

休憩の特例

(1)一斉付与原則の排除

次のサービス業については、利用客の便宜という観点から、一斉付与原則が排除されています(労基法40条)。

- 運送業

- 商業

- 金融広告業

- 映画・演劇

- 郵便・電気通信

- 病院・保健衛生

- 旅館・飲食店

- 官公署の事業(労基法別表1)

(2)休憩時間を与えないことができるもの

次の場合、休憩時間を与えないことができます(労基法施行規則32条)。

- 運送・郵便事業の長距離(6時間以上乗務のもの)乗務員

- 運送・郵便事業の乗務員で、上記(長距離6時間以上乗務のもの)に該当しないもので、その者の従事する業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められる場合において、その勤務中における停車時間、折返しによる待合せ時間その他の時間の合計が労基法34条1項に規定する休憩時間に相当する場合

- 屋内勤務者30人未満の郵便局において郵便等の業務に従事する者

(3)休憩時間自由利用の排除

次の場合、休憩時間自由利用の原則が排除されています(労基法施行規則33条)。

- 警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者

- 乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者(ただし、この場合は労働基準監督署長の許可が要件)

- 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者として保育を行う者(同一の居宅において、一の児童に対して複数の家庭的保育者が同時に保育を行う場合を除く。)

よくあるQ&A

以下、休憩時間についてよくあるご相談について解説します。

所定労働時間8時間・休憩時間45分で残業させる場合、さらに15分の休憩を取得させなければなりませんか?

所定労働時間8時間・休憩時間45分で残業させる場合、さらに15分の休憩を取得させなければなりませんか? 労働時間が8時間を超える場合、さらに15分の休憩を取得させる必要があります。

労働時間が8時間を超える場合、さらに15分の休憩を取得させる必要があります。残業が終了する前に15分の休憩を与えていれば良いです。

上で解説したように、ご質問のケースの場合、労働時間が8時間を超える場合、1時間以上の休憩を取らせなければなりません。

ご質問のケースは、所定労働時間が8時間という状況であり、残業させると労働時間が8時間を超えてしまいます。

この場合、すでに取得した45分の休憩に加えて、15分以上の休憩を取らせなければなりません。

なお、休憩を取るタイミングはどこでも大丈夫です。

例えば、残業開始前に15分の休憩を与え、その後残業を開始するなどの方法が考えられます。

労基法上、6時間ぴったりのときは休憩はいらないですか?

労基法上、6時間ぴったりのときは休憩はいらないですか? 6時間ぴったりの時は、休憩時間は与えなくても適法です。

6時間ぴったりの時は、休憩時間は与えなくても適法です。法律上は、「6時間を超える」ときから休憩時間を与えなければならないとされているので、6時間ぴったりの時は、休憩時間は与えなくても適法です。

ちなみに、8時間ぴったりの労働時間の時は、休憩時間は45分で足ります。

1日5時間勤務のパートに付与すべき休憩時間は?

1日5時間勤務のパートに付与すべき休憩時間は? 6時間を超えていませんので、休憩時間がなくても問題はありません。

6時間を超えていませんので、休憩時間がなくても問題はありません。 労基法で休憩が違反となるのはどんなときですか?

労基法で休憩が違反となるのはどんなときですか? 必要な休憩時間を与えていなかった場合に違反することとなります。

必要な休憩時間を与えていなかった場合に違反することとなります。必要な休憩時間を与えていなかった場合や、休憩時間中に書類作成をするなど労働から解放させていなかった場合に違反することとなります。

労基法上、夜勤の場合の休憩時間はどうなりますか?

労基法上、夜勤の場合の休憩時間はどうなりますか? 夜勤勤務の場合も日勤勤務の休憩時間の考え方と変わりません。

夜勤勤務の場合も日勤勤務の休憩時間の考え方と変わりません。夜勤勤務の場合、日をまたぐため、休憩時間の計算方法を悩まれる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、継続勤務が二暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取り扱うと考えられています(厚生労働省通達昭和63年1月1日基発1号)。

例えば、4月1日の21時〜4月2月の8時まで勤務の場合、4月1日の1日分の勤務としてカウントされます。

そうすると、この例で考えると、労働時間は8時間を超えていますので、途中で1時間の休憩時間(分割も可能)を与えれば良いことになります。

なお、夜勤勤務の事業場内における仮眠時間も、仮眠室における待機と警報や電話等に対応することを義務付けられている場合には、当該仮眠時間は休憩時間ではなく労働時間であると判断した裁判例(最高裁平成14年2月28日、大星ビル管理事件)があるので、注意が必要です。

労基法上、10分休憩を付与しても問題ありませんか?

労基法上、10分休憩を付与しても問題ありませんか? 休憩時間は分割して付与することも可能ですので、1回あたりの休憩時間が10分でも問題ありません。

休憩時間は分割して付与することも可能ですので、1回あたりの休憩時間が10分でも問題ありません。例えば、労働時間が7時間の場合、休憩時間は45分確保されれば良いので、午前に10分、お昼に25分、午後に10分というような休憩時間の与え方も可能です。

同様の事例で、休憩時間の合計が10分の1回だけの場合、休憩時間は45分確保されていませんので、当然違法です。

まとめ

休憩時間のルールの出発点は労基法34条で、まずはこの条文を正確に理解する必要があります。

その上で、各種例外規定を理解し、労働者に対して適切な休憩時間を与えることが重要になってきます。

適切な休憩時間を与えなかった場合には、後に労働者から多額の未払い賃金を請求されてしまう危険性がありますので、労務管理はしっかり行うようにしましょう。

関連Q&A