残業時間の上限とは?弁護士がわかりやすく解説

残業時間の上限は、原則として、月間45時間、年間360時間です。

例外的に、労働組合等と会社との36協定に基づいてこの上限を超えることも認められますが、その場合にも制限があります。

仮に、この法律のルールに違反すると、会社は罰則などの不利益を受けるおそれがあります。

このページでは、残業時間の上限について、具体例を交えつつ、会社側・従業員側それぞれのポイントを労働問題に詳しい弁護士が解説しています。

ぜひ参考になさってください。

目次 [非表示]

残業時間に関する法律の規制

原則として、会社が従業員を働かせてよい時間は、1日につき8時間以内、1週間につき40時間以内とされています(休憩時間は除かれます。労働基準法第32条)。

この時間を、法定労働時間といいます。

この法定労働時間を超えて働くこと(働かせること)が、ここでいう残業に当たります。

なお、会社によっては所定労働時間を7時間30分などとし、上記の法定労働時間より短く設定している場合もありますが、ここでは残業を法定労働時間を超える労働という意味で解説します。

そして、法律上、従業員を残業させるためには、事前に会社が従業員代表などと36協定を締結する必要があります。

この36協定で合意できる残業時間の上限が、「月間45時間、年間360時間」とされています(労働基準法第36条第3項、同条第4項)。

そのため、残業時間の上限は、原則として、月間45時間、年間360時間ということになります。

なお、36協定については、以下「残業させるためには36協定が必要」のところでより詳しく説明します。

(労働時間)

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

(時間外及び休日の労働)

第三十六条

③ 前項第四号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。

④ 前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。

残業時間の上限ルールにおける「残業時間」とは?

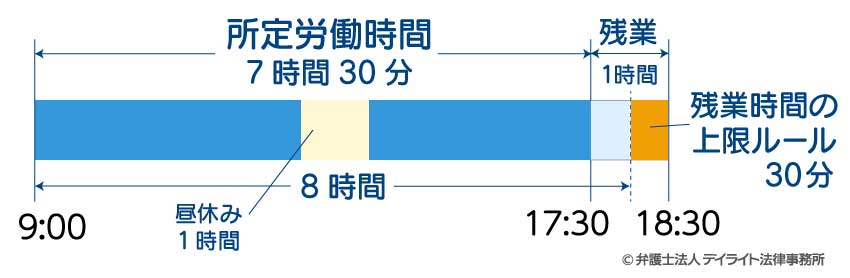

上記のとおり、会社によっては、会社と従業員との間の雇用契約や、就業規則で、1日当たり8時間よりも短い所定労働時間を取り決めている場合もあります。(例えば、所定労働時間を7時間30分としている会社も少なくありません。)

この場合でも、1日あたり8時間を超えた部分の時間だけが、残業時間の上限ルールの対象になりますので注意しましょう。

例えば、所定労働時間が、午前9時から17時半(このうち昼休みが1時間)の会社で、午前9時から18時半まで働いた場合について考えてみましょう。

この場合、所定労働時間は7時間30分であるにもかかわらず、所定労働時間の終業時刻(いわゆる「定時」)を超えて、追加で1時間働いたことになります。

もっとも、この日に働いた時間の合計は8時間30分ですから、残業時間の上限ルールで気にするべき残業時間は8時間を超えた「30分」のみとなります。※

※なお、この場合でも、所定労働時間より1時間長く働いているわけですから、残業代は1時間を前提に計算されることになります。ただし、法定労働時間を超えているのは30分ですので、1.25倍する必要があるのは30分のみとなります。

残業させるためには36協定が必要

上でも少し触れましたが、法定労働時間(1日について8時間、一週間について40時間)を超えて従業員に残業をさせる為には、いわゆる36協定によってあらかじめ会社と従業員代表等との間で合意しておく必要があります。

36協定(さぶろくきょうてい)とは、労働時間の延長や休日勤務について、従業員代表または労働組合と、会社との間で結ぶ協定のことです(労働基準法第36条に定められていることから、「36協定」と呼ばれることが多いです)。

従業員を法定労働時間以上に働かせる必要がある場合には、会社は事前にこの36協定を締結したうえで、管轄の労働基準監督署に届け出ておく必要があります(労働基準法第36条第1項)。

そして、36協定においては、「対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間」、つまり、従業員をどれだけ残業させるか、を定める必要があります(労働基準法第36条第2項第4号)。

(時間外及び休日の労働)

第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

② 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

~~~省略~~~

四 対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数

~~~省略~~~

規制の目的

残業についてこのような規制がおかれている目的は、「働き方改革」です。

働き方改革というのは、従業員が、それぞれの事情に応じて柔軟な働き方ができるようにするための改革です。

日本では、少子高齢化などによって働き手が不足する未来に備える必要性があることから、できるだけ多くの人が働ける社会を目指して、この働き方改革を進めています。

特に、長時間労働は働き方の天敵のような存在で、従業員の健康を害する危険がある上、仕事と家庭の両立を困難にしてしまいます。

そこで、性別や年齢を問わず、多くの方が働きやすい社会を目指すために長時間労働を是正する取り組みがなされています。

このような長時間労働是正の一環として、このページで説明したような残業に関する規制が設けられているという背景があります。

会社・従業員の双方で、このような規制を迷惑に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、よりよい社会を作るための日本全体の取り組みとして、視野を広げて理解する必要があると思います。

違反した場合の罰則

36協定を締結せずに、1日につき8時間、1週間につき40時間の法定労働時間を超えて残業をさせた場合、刑罰として「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」を科される可能性があります(労働基準法第109条第1号)。

なお、この罰則は、会社と、従業員の労務管理をしていた責任者のいずれについても対象になります(労働基準法第121条第1項本文)。

第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一 ~~省略~~第三十二条~~省略~~の規定に違反した者

第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。

36協定の残業時間の上限

上で解説している通り、法定労働時間(1日について8時間、一週間について40時間)を超えて従業員に残業をさせる為には、36協定により残業時間について労使間で合意しておく必要があります。

ここでは、36協定で合意できる残業時間の上限について、原則と例外に分けて詳しく説明します。

36協定で何時間まで残業できる?

36協定を締結する場合でも、無制限に従業員に残業させることはできません。

36協定で合意できる残業時間の上限は、上でも説明していますように、原則として月間45時間、年間360時間です(労働基準法第36条第3項、同条第4項)※。

※1年単位の変形労働時間制の場合には、月間42時間、年間320時間になります。

もっとも、これには例外があり、36協定で「特別条項」と呼ばれる特別な合意をしている場合に限り、残業時間の上限(月間45時間、年間360時間)を超えて従業員を働かせることができます(労働基準法第36条第5項)。

このような例外が設けられているのは、例えば、繁忙期に業務が集中する業種や、緊急時の対応が迫られるような場合には、残業時間の上限を働かせざるを得ない状況が想定されているためです。

ただし、この特別条項による例外にも、一定の上限や制約があります。

具体的には、以下のような制約があります。

- 年間の上限が、720時間を超えないこと

- 月間の上限が、100時間未満までであること

- 複数月(2〜6か月)の平均がすべて月80時間以内であること

- 月の上限時間(月45時間)超過回数が年間6回までであること

以上を表にまとめると以下の通りです。

| 残業上限の原則 | 残業上限の例外(特別条項) | |

|---|---|---|

| 方法 | 36協定の締結 | 特別条項付き36協定の締結 |

| 残業時間の上限(月間) | 45時間 | 100時間未満 ※100時間になると違反 |

| 残業時間の上限(年間) | 360時間 | 720時間 |

| その他制限 | ― |

|

| 根拠 | 労働基準法第36条第3項、第4項 | 労働基準法第36条第5項、第6項 |

(時間外及び休日の労働)

第三十六条

⑤ 第一項の協定においては、第二項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め七百二十時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第一項の協定に、併せて第二項第二号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が一箇月について四十五時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間)を超えることができる月数(一年について六箇月以内に限る。)を定めなければならない。

⑥ 使用者は、第一項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。

一 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、一日について労働時間を延長して労働させた時間 二時間を超えないこと。

二 一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 百時間未満であること。

三 対象期間の初日から一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の一箇月当たりの平均時間 八十時間を超えないこと。

上限規制に違反した場合の罰則

36協定を締結している場合であっても、そこで定めた残業上限規制に違反してしまった場合には、刑罰として「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」を科される可能性があります(労働基準法第109条第1号)。

上限規制の例外

以上で残業の上限規制を説明してきましたが、以下の業種については、規制の適用が猶予されています。

個別に見ていきましょう。

建設業について

建設業については、2024年3月31日までは適用が猶予されています。

猶予期間経過後の2024年4月1日以降についても、災害の復旧や復興の事業であれば、災害の復旧・復興の事業に関しては、

- 複数月(2〜6か月)の平均がすべて月80時間以内であること

- 月の上限時間(月45時間)超過回数が年間6回までであること

とする規制は適用されません。

運送業について

運送業(自動車運転業務)についても、2024年3月31日までは適用が猶予されています。

猶予期間経過後の2024年4月1日以降についても、

- 月間の上限が、100時間未満までであること

- 複数月(2〜6か月)の平均がすべて月80時間以内であること

- 月の上限時間(月45時間)超過回数が年間6回までであること

とする規制は適用されません。

また、特別条項付き36協定を締結する場合の年間の残業時間上限が960時間となります。

医師について

医師についても、2024年3月31日までは適用が猶予されています。

猶予期間経過後の2024年4月1日以降についての具体的な残業時間の上限については、今後省令によって定められる予定です。

その他

鹿児島県と沖縄県における砂糖製造事業については、2024年3月31日までは

- 月間の上限が、100時間未満までであること

- 複数月(2〜6か月)の平均がすべて月80時間以内であること

とする規制の適用が猶予されています。

2024年4月1日以降は通常の上限規制が適用されます。

残業時間の上限規制違反となる具体例

実際に、どのような場合に残業上限規制の違反が生じてしまうのでしょうか。

厚生労働省が公表している具体例を参考にしてケースをご紹介します。

単月の残業時間の合計が100時間以上となったケース

ケース①

A社では、6月頃の繁忙期には残業時間が伸びる傾向にあることから、特別条項付きの36協定を締結し、労働基準監督署へ届出済み。

そんな中、A社の従業員であるBさんは、1年間で以下の表のように残業した。

| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 残業時間※ | 10h | 10h | 100h | 10h | 10h | 10h | 10h | 10h | 10h | 10h | 10h | 10h |

※休日労働時間を含みます

このケースでは、基本的に残業時間(休日労働時間を含む)が10時間に収まっているものの、繁忙期である6月だけが100時間となってしまっています。

A社では、特別条項付きの36協定を締結済みですので、これでも問題ないように思われますが、特別条項付き36協定を締結している場合であっても、「月間の上限が、100時間未満までであること」との規制がかかります。

したがって、ケースのように、繁忙期の一か月だけでも、単月で100時間以上の残業をしてしまうと、法令違反になります。

2〜6か月平均のいずれかが80時間を超えるケース

ケース②

A社では、12月から2月にかけての繁忙期には残業時間が伸びる傾向にあることから、特別条項付きの36協定を締結し、労働基準監督署へ届出済み。

そんな中、A社の従業員であるCさんは、1年間で以下の表のように残業した。

| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 残業時間※ | 10h | 10h | 10h | 10h | 10h | 10h | 10h | 10h | 85h | 70h | 90h | 10h |

※休日労働時間を含みます

このケースでも、基本的に残業時間(休日労働時間を含む)が10時間に収まっています。

しかし、繁忙期である12月から2月にかけて、残業時間が増えています。

A社では、特別条項付きの36協定を締結済みですので、月ごとでは100時間を超えていないこのケースでは問題がないように誤解してしまいがちです。

しかし、特別条項付き36協定を締結している場合であっても、「複数月(2〜6か月)の平均がすべて月80時間以内であること」との規制がかかります。

これは、どの隣接する複数月の平均についても、必ず80時間以内になる必要がある、という規制です。

つまり、1月を起点にして2月までの2か月、3月までの3か月…6か月分の平均を出し、全てが80時間以内に収まっている必要があります。

同様に他の⽉(2月、3月…12月)を起点にした場合についても2〜6か⽉の平均を全て算出し、すべての月について、隣接する2〜6か⽉の平均が80時間以内になるよう管理しなければなりません。

このケースでは、12月と1月の平均残業時間も、1月と2月の平均残業時間も80時間に収まっています。

もっとも、12月、1月、2月の3か月間の残業時間を平均すると、

(85h + 70h + 90h) ÷ 3 = 81.6666666…

となり、80時間を超えてしまいます。

このケースのように、2か月だけの平均残業時間が80時間を超えない場合でも、3か月などの平均残業時間が80時間を超えてしまう場合には法令違反になります。

年間7回以上、時間外労働が月45時間を超えるケース

ケース③

A社では、業務の繁閑の波が大きく、月によっては残業時間が伸びる傾向にあることから、特別条項付きの36協定を締結し、労働基準監督署へ届出済み。

そんな中、A社の従業員であるDさんは、1年間で以下の表のように残業した。

| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 残業時間※ | 46h | 10h | 46h | 10h | 46h | 10h | 46h | 10h | 46h | 10h | 46h | 46h |

※休日労働時間を含みます

このケースでは、残業時間(休日労働時間を含む)が10時間に収まっている月と、46時間の月に分かれています。

A社では、特別条項付きの36協定を締結済みですので、残業時間が45時間を超えていても問題ないように思われますが、特別条項付き36協定を締結している場合であっても、「月の上限時間(月45時間)超過回数が年間6回までであること」との規制がかかります。

36協定で定めた時間を超えて残業したケース

ケース④

E社では、36協定を締結し、労働基準監督署へ届出済み。

ただし、労使間の協議に基づき、残業時間の上限を単月で40時間までと合意している。

そんな中、E社の従業員であるFさんは、1年間で以下の表のように残業した。

| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 残業時間※ | 10h | 10h | 45h | 10h | 10h | 10h | 10h | 10h | 10h | 10h | 10h | 10h |

※休日労働時間を含みます

このケースでは、基本的に残業時間(休日労働時間を含む)が10時間に収まっているものの、6月だけが45時間となってしまっています。

E社では、36協定を締結済みですので、これでも問題ないように思われます。

もっとも、36協定では、労使間の協定に基づいて、残業時間の上限を合意することになり、このケースのように45時間よりも短い残業の上限時間を定めることも考えられます。

そして、36協定で合意している残業時間の上限を超えて残業させることは、法令違反になってしまいます。

やや見落としがちですので注意しましょう。

参考資料:時間外労働の上限規制わかりやすい解説|厚生労働省他

会社が気をつけたいポイント

ここまで見てきた残業時間の上限規制に違反しないために、会社が気を付けたいポイントを以下にまとめています。

残業の事前許可制などにより不必要な残業をなくす

会社としては、何より従業員の残業を減らすことに注力する必要があります。

特に、残業が常態化してしまっている会社においては、毎月のように残業規制の心配をしなければならず、管理の手間も非常に高くなってしまうでしょう。

そこで、従業員が残業をしづらくする工夫や制度作りが重要です。

例えば、残業を原則禁止として事前許可制を採用するなどすることで、従業員は理由のない不必要な残業をしづらくなり、必要な残業についても事前に会社が察知して人員配置を見直すなどの対策を立てやすくなります。

労務管理のシステム・サービスを導入する

残業の上限規制に違反しないためには、全ての従業員の残業時間を把握して、かつ、それらが上限規制の各条件に収まっていることを確認し続けなければなりません。

仮に従業員が少ない会社であっても、例えば「複数月(2〜6か月)の平均がすべて月80時間以内であること」などを常に人の目で確認し続けることは容易ではありません。

そこで、労務管理をできるだけ自動化・システム化することが望ましいです。

従業員の勤務時間等が登録されると、自動で残業規制に抵触しないか、抵触する懸念が高まっていないかを確認してくれるようになれば、会社の管理ミスを予防できます。

このようなサービスを提供している会社も多いので、検討されるのがいいかもしれません。

生産性を高く評価する

残業をしている従業員が頑張っていて、定時で帰宅する従業員はやる気がない、といった考え方を改めることも大事です。

残業をしている従業員は一見すると頑張っているように見えても、実は早く帰宅する従業員と同じ成果しか上げていないだけかもしれません。

人事評価の面で、残業している従業員ではなく、残業が少ない従業員(かつ、しっかり成果を出している従業員)を高く評価することで、従業員としても生産性を意識して働きやすい環境になります。

サービス残業を放任しない

サービス残業は厳禁です。

会社の勤務管理簿では残業が少ないように見えても、実はサービス残業をしているということになれば、法律上多くの問題が生じます。

管理監督者の従業員に対して、部下にサービス残業をさせないよう指示することはもちろんですが、会社全体でサービス残業が容認されないような雰囲気づくりをしっかりしていきましょう。

具体的には、残業規制や、サービス残業によるリスクについて勉強会などを開いて毎年従業員に周知することが重要かと思います。

労働問題に詳しい企業側の弁護士に相談

会社によっては、業務の性質上、どうしても残業が発生してしまったり、それが残業規制に違反してしまいそうなケースもあるかと思います。

その際には、労働問題に詳しい企業側の弁護士に速やかに相談しましょう。

労働法に詳しい弁護士であれば、その会社にあった人事制度を提案したり、残業を減らすためのアドバイス、労基署とのやり取りなど、幅広く会社のサポートが可能ですので、違反になる前に(或いは、違反が長く続く前に)弁護士へ相談することを強くお勧めします。

従業員側が気をつけたいポイント

続いて、従業員側で気を付けておきたいポイントも見ていきましょう。

人事部、上司、先輩社員へ相談

従業員としては、与えられた仕事をこなすために、どうしても残業せざるを得ないということが珍しくありません。

もっとも、それが長時間にわたりそうな場合には、できるだけ早く人事部、上司、先輩社員などの同僚へ相談するようにしましょう。

上司であっても、あなたがどれだけの業務を処理しており、それにどれだけの時間がかかるのか、詳しくはわかっていないことも多いです。

上司らとしても、残業のさせすぎによって法律違反が起こることは避けなければなりませんので、上司などに相談すれば業務量を調整してくれるなど、対策を考えてくれることが多いはずです。

労基署へ相談

上司や会社に相談しても、会社側が全く業務量を調整してくれない場合には、労働基準監督署へ相談することも検討しましょう。

労働基準監督署は、残業規制を会社に守らせる立場ですから、従業員の方の悩みを聞いて対応を検討してくれるでしょう。

労働問題に詳しい労働者側の弁護士に相談

もっとも、労働基準監督署へ相談することにはそれなりに勇気がいるものです。

また、労働基準監督署へ相談するほどの状況なのか、不安に思われる方もいると思います。

そんな時は、労働問題に詳しい弁護士へ相談するのがいいでしょう。

特に、労働者側の弁護士に相談すれば、労働者に寄り添って適切にアドバイスをしてくれたり、代わりに労基署や会社とやり取りしてくれる場合もあります。

残業時間の上限についてよくあるQ&A

最後に、残業時間の上限についてよくある質問について解説します。

残業の1日の上限は何時間ですか?

残業の1日の上限は特に決められていません。

残業の1日の上限は特に決められていません。

一日の法定労働時間は8時間とされていますが、これを超えて何時まで残業してよいか、の決まりは特にありません。(もちろん、このページで解説したように、1か月や1年単位の上限はあります。)

ただし、会社によっては36協定で制限がおかれている可能性はあるので注意しましょう。

管理職にも上限はありますか?

管理職の方が労働基準法上の「監督若しくは管理の地位にある者」(いわゆる管理監督者)に該当すれば、残業時間の上限規制は適用されません。

管理職の方が労働基準法上の「監督若しくは管理の地位にある者」(いわゆる管理監督者)に該当すれば、残業時間の上限規制は適用されません。

すなわち、管理監督者の場合、「1日8時間、1週間40時間」という法定労働時間が適用されません。

また、36協定で定めることになっている残業時間の上限(月間45時間、年間320時間)の規制も受けないことになります。

なお、管理監督者であっても、深夜労働については規制の対象となります。

※法律上の管理監督者になるためには一定の厳しい条件があります。

会社内で管理職と呼ばれる人でも、労基法上の管理監督者に該当しないケースが多いため、注意しましょう。

まとめ

このページでは、残業時間の上限規制について、原則から例外、具体例に至るまで詳しく解説してきました。

近年の働き方改革の推進によって、残業時間の上限規制も厳しくなっていますので、ご自身の会社がこのルールを守れているか、改めて確認するようにしてください。

そして、残業規制のルールはなかなか複雑ですから、もし対応に不安がある場合には、労働問題に詳しい弁護士へできるだけ早期に相談の上、適切に対応することを強くお勧めします。

デイライト法律事務所では、残業時間の上限規制など、労務管理に関するご相談についても、トップクラスのサービスを提供しています。

ぜひ、お気軽にご相談ください。