退職勧奨とは?失敗しない進め方や言い方・注意点を解説

退職勧奨(たいしょくかんしょう)とは、会社側が退職してほしいと考えている従業員に対して、退職を勧めることをいいます。

退職勧奨は、それ自体が違法ではありません。

しかし、退職勧奨のやり方によっては、不法行為となって、損害賠償の問題が生じることがあります。

ここでは、退職勧奨の意味、退職勧奨がどのような場合に違法となるのか、メリットやデメリットやポイントについて、労働問題に注力する弁護士が解説していきます。

ぜひ参考になさってください。

目次

退職勧奨(退職勧告)とは

退職勧奨(たいしょくかんしょう)とは、会社側が退職してほしいと考えている従業員に対して、退職を勧めることをいいます。

退職勧奨はあくまでも話し合いによる合意退職を目指すという形を取りますから、従業員と対立せずに雇用契約を終了させるための手段といえます。

退職勧奨の離職理由は会社都合・自己都合?

退職勧奨の結果、従業員が退職することとなった場合、離職理由は自己都合退職と会社都合退職のどちらとして扱われるのでしょうか。

最終的には従業員が自分の意思で退職することを決めたとしても、それが退職勧奨の結果であれば、基本的には会社都合退職として取り扱われることとなります。

会社都合退職として取り扱われれば、失業保険を早くかつ長く受け取ることが可能になります。

もちろん会社と従業員の合意の結果であれば、自己都合退職とすることも可能かもしれませんが、従業員にとっては損しかありませんから、納得を得ることは難しいと思われます。

退職勧奨と解雇の違い

退職勧奨は、話し合いによって従業員に退職してもらうことを目指すのに対し、解雇は会社が一方的に従業員との契約を終了させるという点で違いがあります。

また、解雇は懲戒解雇や諭旨解雇であれば自己都合退職扱いとなるのに対し、退職勧奨に応じる形での退職は基本的に会社都合退職となるという違いもあります。

更に、退職勧奨もやり方を間違えると訴訟リスクはありますが、基本的には合意の上で退職してもらうため、従業員と揉める可能性は低いといえます。

これに対して、解雇の場合には不当解雇であるとして争われるリスクが必ず付きまとい、裁判所の判断が事前に予測困難であることも合わせるとこのリスクは決して小さくありません。

そのため、よほどの事情がない限りは、まずは退職勧奨を先行させ、合意による退職を目指すべきでしょう。

| 退職勧奨 | 解雇 | |

|---|---|---|

| 雇用契約の終了方法 | 会社と従業員が話し合い、合意の上で雇用契約が終了する | 会社が一方的に雇用契約を終了させる |

| 失業保険との関係 | 会社都合扱いとなり、従業員にとっては失業保険の受給において有利 | 普通解雇 → 会社都合扱い 懲戒解雇・諭旨解雇 → 自己都合扱い |

| 訴訟リスク | やり方を間違えなければリスクは小さい | 基本的にリスクが大きい |

退職勧奨のメリット・デメリット

企業側

退職勧奨は、話し合いによって従業員の退職を求める行為ですから、やり方さえ間違えなければ、従業員との間で揉める可能性は低くなります。

退職してほしい従業員を安全に退職させられる可能性があるというのは、大きなメリットです。

他方、話し合いである以上、従業員が退職に応じない意思が固い場合、雇用契約を終了させることは出来ません。

従業員が退職勧奨に応じないという意思を明確に示しているにもかかわらず、執拗に退職を求めてしまうと、退職を強要されたとして、会社が不法行為責任を負う可能性が出てきます。

また、本来であれば懲戒解雇とすべきような事案で退職勧奨による退職とした場合、社内に示しをつけられないという意味ではデメリットといえるかもしれません。

従業員側

退職に応じるか否かは従業員が決められるという意味で、退職勧奨の主導権は従業員にあります。

交渉することも出来ず、一方的に雇用契約を終了させられる解雇と異なり、退職勧奨では退職に応じる代わりに金銭を要求したり、再就職支援を求めたりすることも考えられます。

そのため、希望条件を会社に受け入れてもらえる可能性があるという点は、退職勧奨に応じる大きなメリットになります。

また、退職勧奨に応じる形での退職は、会社都合の退職になりますから、自己都合で退職する場合と異なり、失業保険を早く受け取ることが可能になります。

退職勧奨に応じる場合、当然ですが職を失うことになります。

上記のようなメリットがあるとはいえ、再就職先が見つかる保証があるわけではありませんから、生活が不安定になってしまうというデメリットはどうしても残ってしまうでしょう。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 会社側 | 安全に雇用契約を終了させられる |

|

| 従業員側 |

|

生活が不安定となるおそれ有り |

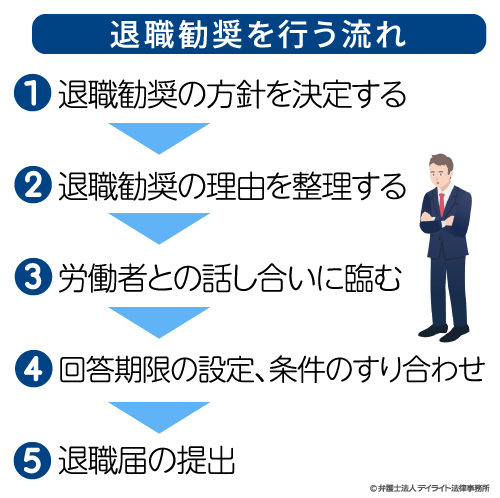

退職勧奨を行う流れ

①退職勧奨の方針を決定する

まずは、対象の従業員について、どのように対処していくのかを社内で話し合いましょう。

人事権を持っている者の独断で動くのではなく、社内で退職勧奨を行うという方針を固めてからの方が、その後の対応もやりやすくなります。

②退職勧奨の理由を整理する

退職勧奨を行うことが決定したら、次にどのような理由を示して退職勧奨を行うかを検討することになります。

従業員の中には、会社が問題であると考えている点について、全く自覚がないということもあり得ます。

そのため、会社側が考えている問題点をそのまま伝えるということでもよいですが、「やる気が感じられない」などの主観的な理由ではなく、実際に起こったトラブル等を挙げた方がよいでしょう。

事前に理由を整理しておくことで、退職勧奨の場で従業員と揉めたとしても、正確な理由を伝えることが出来るはずです。

③従業員との話し合いに臨む

準備が整ったら、従業員を呼び出して退職勧奨を行うことになります。

既に説明した退職勧奨の注意点や言い方で気をつけるべきことに留意した上で、この話し合いに臨んでください。

なお、従業員が録音しているかもしれないという前提で話すように解説を行いましたが、反対に会社側でも録音を取っておいてもよいかもしれません。

そうすることで、後から従業員に不当な言いがかりをつけられても、違法な退職勧奨を行っていないことを証明できるからです。

④回答期限の設定、条件のすり合わせ

従業員にその場で退職勧奨に応じるか否かを決めさせるのは得策ではありません。

会社が無理矢理話を進めてきているような印象を与えてしまう可能性があるからです。

会社側の意向を伝えた後は、近日中に期限を設定して、退職勧奨に応じるか否かを決めてもらいましょう。

また、従業員が退職勧奨に応じるとしても、希望条件が示されることもあるでしょう。

そのような場合には、条件を検討して会社と従業員の間ですり合わせを行う必要があります。

事前に、ある程度条件の上積みを想定しておいた方がいいかもしれません。

⑤合意書の作成・退職届の提出

退職に関する合意がまとまった後は、合意の上で退職したことを示す合意書を作成するか、退職届を提出してもらってください。

合意書や退職届を取り付けることで、解雇ではなく合意の上で退職を承諾したことが証拠として残りますから、万が一、従業員に訴訟を提起された場合にも有利になります。

なお、当事務所では、退職合意書のサンプル・書き方をホームページ上に公開しており、無料で閲覧やダウンロードが可能です。ぜひ、参考にしてください。

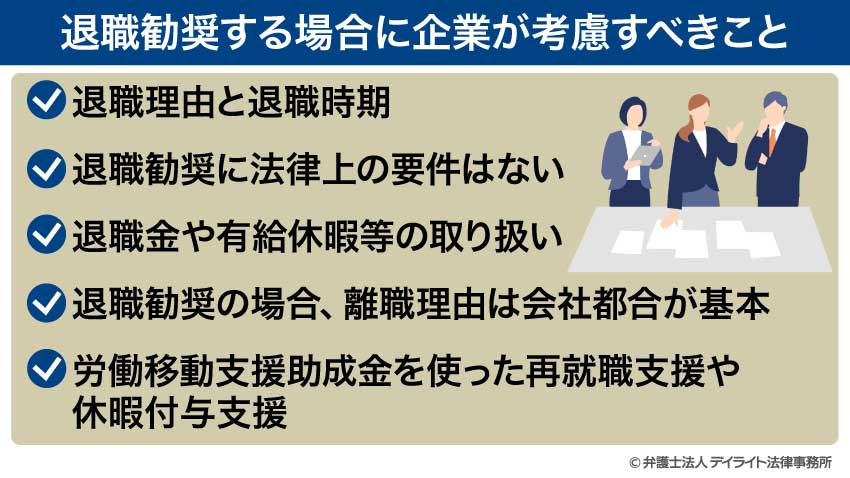

退職勧奨する場合に企業が考慮すべきこと

退職理由と退職時期

まずは、退職勧奨をする際の理由や退職してほしい時期について考える必要があります。

何度も懲戒処分や指導を繰り返してきたような場合には、これまでの指導実績等も合せて説明すれば納得してもらいやすいかもしれません。

他方、会社が問題であると考えている理由について、これまで明確に指導がなされておらず、本人の自覚もないような場合もあるでしょう。

そのような場合には、会社側がなぜその点を問題として考えているのか、なぜ退職を勧めるという結果になったのかということについて丁寧に説明をして理解を得なければなりません。

退職時期については、当該従業員が他の従業員に与える悪影響を避けるために出来るだけ早い時期に設定することが望ましいでしょう。

ただし、退職に応じてもらえるのであれば、従業員側の都合もある程度汲んで柔軟に検討を進めていくことも考えられます。

退職勧奨に法律上の要件はない

解雇する場合は、法律上、「客観的合理性」と「社会通念上の相当性」という要件が必要となります(労働契約法16条)。

これに対し、退職勧奨の場合は法律上の要件はありません。

もっとも、後で解説するように、執拗な退職勧奨は違法行為となるため注意が必要です。

退職金や有給休暇等の取り扱い

退職勧奨は、従業員に解雇できるだけの事情がない場合に実施されることがほとんどです。

そのため、交渉ではお金に関する部分での説得が試みられることも多いでしょう。

退職金支給規程を設けている会社であれば、退職勧奨に応じた場合の退職金がいくらになるのかということは明確にしておく必要があるでしょう。

また、有給休暇の取り扱いについても、当該従業員が取得を希望した場合、退職日までに消化する方向で調整を進めるべきです。

退職時には、従業員が希望し、かつ、法定の条件を満たせば有給休暇の買取も可能となります(労働基準法第39条)。

場合によっては、退職勧奨に応じてもらう交渉カードとして、有給休暇の買取を提示することも検討してみてもよいでしょう。

また、就業規則や退職金支給規程に基づいた金銭の支払い以外にも、退職勧奨に応じてもらえる場合に一定の金銭を支払うこともあります。

退職勧奨の場合、離職理由は会社都合が基本

先ほど解説したとおり、基本的には退職勧奨に応じる形での退職は、会社都合退職として扱われます。

そのため、従業員との合意の結果、特別に自己都合退職扱いとなった場合以外は、会社都合退職として離職票の作成等を行わなければなりません。

自主的に退職したのだから自己都合退職だ、という勘違いを起こさないよう、注意が必要です。

労働移動支援助成金を使った再就職支援や休暇付与支援

場合によっては、再就職支援を行うことを提案して退職勧奨を行うことも検討する必要があります。

一定の活動を行なった場合には、労働移動支援助成金という助成金を受け取ることが可能になるからです。

労働移動支援助成金とは、会社が、離職を余儀なくされる従業員に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇を付与したりした場合に、会社に交付される助成金です。

助成金の対象となるのは、以下のような場合です。

再就職支援

再就職支援離職する従業員の再就職支援を職業紹介事業者に委託した場合、委託時に10万円を受け取れます。

また、再就職が実現した場合には、委託費用の金額等や就職支援のための訓練の有無等から個別に計算されます。

休暇付与支援

休暇付与支援離職が決定している従業員に対して、求職活動のための休暇を与えた場合、再就職実現時に当該休暇1日あたり5000円(中小企業事業主については8000円、上限180日分)が支給されます。

助成を受けるにあたっては、再就職援助計画の作成や、対象となる従業員の承諾等の条件を満たす必要があります。

詳細な条件については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

違法にならないために!退職勧奨の注意点

退職を強要しない

退職勧奨は対象となった従業員の自発的な退職意思の形成を働きかけるための説得活動ですが、これに応じるか否かは従業員の自由な意思に委ねられるべきものです。

次のような行為があった場合には、退職を強要されたとして従業員から裁判を起こされる可能性がありますので、注意しましょう。

違法であると判断された裁判例

退職勧奨が違法であると判断され、元従業員からの損害賠償が認められた裁判例を2つ紹介します。

下関商業高校事件(最高裁判所判決昭和55年7月10日)

従前から退職勧奨に応じないことを表示していた市立の高校教員二人に対してなされた退職勧奨で、それぞれ数か月に11回と13回にわたり、市教育委員会に出頭を命じられ、20分から2時間15分に及ぶ退職勧奨が行われた。

その際に、「あなたが辞めれば欠員の補充もできるし、学校設備の充実もできる」「夏休みは授業がないのだから、毎日来てもらって勧奨しましょう。」などと発言するなどしていた事案。

この事案に関しては、雇用主が下関市であったために国家賠償請求事件という形が取られていますが、最高裁判所は、上記のような態様で行われた退職勧奨の違法性を認定し、損害賠償を認めました。

全日空事件(大阪高等裁判所判決平成13年3月14日)

航空会社の女性客室乗務員が、事故から復職する際に行われた退職勧奨で、約4か月にわたり、5人の上司らが30数回もの面談や話し合いを行い、その中には約8時間に及ぶものもあり、面談の中で「CAとして能力がない」「別の道があるだろう」「他のCAに迷惑」などと述べ、大声を出したり机を叩いたりした事案。

この事案に関して、裁判所は、社会通念上許容される範囲を超えた退職勧奨であると認定し、慰謝料として80万円の支払いが命じられています。

これらの裁判例からも分かるように、退職勧奨を行っている理由の伝え方や退職勧奨の頻度等に気をつけなければ、違法と判断されることになってしまいます。

退職勧奨の言い方で気をつけるべきこと

使用者は、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱しない限り、正当な業務行為として説得活動を行うことは出来ますが、従業員に不当な心理的圧力を加えたり、従業員の名誉感情を不当に害するような発言をしたりすることは、不法行為に該当すると考えられています(東京地方裁判所判決平成23年12月28日等)。

このような裁判所の考え方を前提とすると、退職勧奨を行う際の言い方で気を付けるべきことは、①従業員に不当な心理的圧力を加えないこと、②従業員の名誉感情を害するような発言をしないことだと分かります。

退職勧奨で言ってはいけないこと

リスクを避けるためには、従業員側が退職勧奨の話を録音している可能性があるという前提で話をするべきです。

基本的に大声は避け、退職勧奨に至った原因や退職してほしいという意向を丁寧に伝えていきましょう。

具体例

以前から従業員同士のトラブルが頻発している問題社員に対して退職勧奨を行うような場合であれば、「Aさんとトラブルになったときは、〜という改善点をお伝えしましたし、Bさんとトラブルになったときにも同じような話をしてきました。

何度か注意をしてきたと思いますが、今回も同じようなトラブルが起きましたね。

これまでは大きな処分を避けてきましたが、あなたにはこの会社があっていないのではないかと思います。

会社としては、あなたに退職してほしいと考えているところです。」というような話をすれば、違法な退職勧奨となることは少ないでしょう。

また、注意事項の項目にも挙げたとおり、「退職してもらえないのであれば、解雇するしかない。」というような言い方は避けるべきです。

退職しない場合の対抗手段よりも、退職してほしい理由を伝えるという意識を持つようにしましょう。

従業員を納得させる方法

退職勧奨は、会社側・従業員側の双方にとって、円満に、スムーズに解決できる方が望ましいです。

そこで、以下では、従業員にできるだけ納得感をもって退職勧奨に応じてもらうための方法について、ご紹介します。

事前準備として指導を繰り返しておくこと

退職勧奨の場で初めて問題点を指摘されるような場合、従業員の多くはおそらくその理由に納得することはありません。

これまで何も指導をされてきていないのに、自分に大きな問題があると認識している従業員はいないからです。

そのため、事前に問題点について何度も指導を繰り返しておくことで、会社側が感じている問題点を従業員自身にも認識させておくことが必要になります。

なお、このような指導は、退職勧奨だけの問題ではありません。

従業員のキャリアップのためには、適切な指導は極めて重要です。

したがって、日頃から、指導が必要と感じたら、退職勧奨を想定していなくても、実施すべきです。

多くの場合、上司から従業員への指導は、口頭で行われます。

しかし、特に強く指導すべき場合は文書を活用しましょう。

文書は口頭よりも、当該従業員に対して、改善すべき部分を明確に示すことができるため、口頭よりも改善を促す効果が大きいです。

また、後々裁判等になった場合、会社が適切に指導を行っていたことを示す重要な証拠ともなり得ます。

なお、当事務所では、指導書のサンプル・書き方をホームページ上に公開しており、無料で閲覧やダウンロードが可能です。ぜひ、参考にしてください。

退職金の上積み

退職勧奨においては、会社から金銭的な提示を行うことが一般的になります。

解雇でも対応が可能な場合にはそこまで高額な上積みをする必要はないかもしれません。

しかし、会社としては何としても辞めてほしいけれども、解雇は難しいという問題社員を相手にする場合、相場よりも高い退職金を上積みすることで納得を得るという方法も考えられるでしょう。

再就職支援の提案

従業員が退職勧奨に応じない理由の一つに、退職した後の生活が不安というものが挙げられます。

この会社を退職しても新しい職場が見つかるのであれば退職しても構わないと考えているような従業員の場合、会社が再就職支援を行うことが条件と出来れば、退職に応じる可能性があります。

既に説明した労働移動支援助成金の利用も考えられますから、この提案については前向きに検討してみるとよいでしょう。

退職勧奨の通知書は必要?

解雇や懲戒処分を行う場合、通常は適切な内容の通知書を使用することが多いです。

それでは退職勧奨も通知書を使用したほうが良いでしょうか。

ケースにもよりますが、退職勧奨は、基本的には面談(口頭)で実施すべきであり、書面にはなじまないと考えます。

退職勧奨を受けると、通常従業員の方はショックを受けるでしょう。

通知書で代用すると、納得感が得られずに無用な労使トラブルに発展することが懸念されます。

したがって、人事権を持つ上司が直接面談し、丁寧に説明するのが基本と思われます。

なお、退職勧奨を行う理由が従業員個人の問題ではなく、会社側の問題(業績不振など)の場合は、書面で代用しても差し支えないと思われます。

退職勧奨通知書の雛形・書式については、以下のページで無料ダウンロードが可能です。

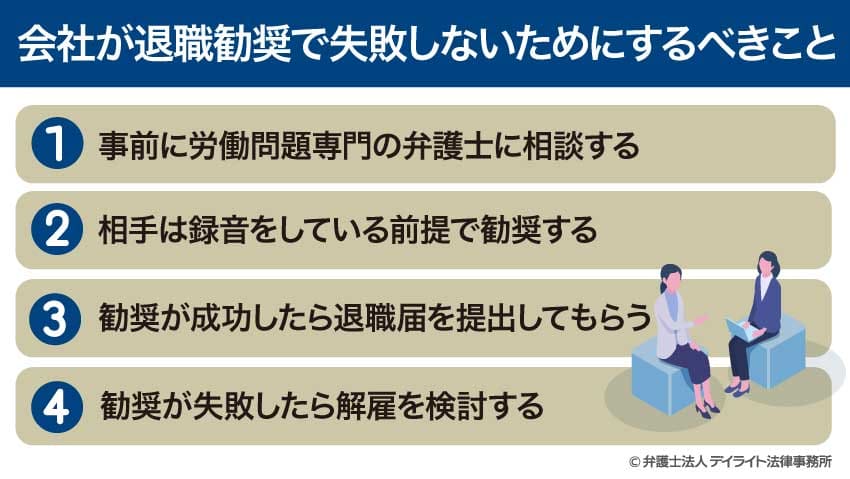

会社が退職勧奨で失敗しないために

事前に労働問題専門の弁護士に相談する

会社が退職勧奨を行うときには、どのように切り出すべきか、どの程度の頻度で退職勧奨を行ったらよいのか、退職を強要されたと言われないかどうかなど様々なことを考えなければなりません。

退職勧奨を行う担当者の負担が大きく、退職勧奨が失敗したときのリスクも大きくなってしまいます。

また、退職勧奨を一度始めてしまうと、会社と従業員の関係性が大きく変わってしまうことが多くあります。

進め方を失敗してしまうと、退職勧奨を受けた従業員が、会社に対して非協力的になってしまう可能性がありますから、やり直しがきかない作業だという認識を持って取り組まなければなりません。

担当者の負担を減らし、退職勧奨を失敗させないためにも、退職勧奨を行う前には労働問題専門の弁護士に相談することをお勧めします。

労働問題専門の弁護士に相談することで、具体的には以下のようなメリットが考えられます。

退職勧奨の方法を助言してもらえる

まず一つ目のメリットとしては、退職勧奨の方法について助言をしてもらえることです。

従業員が拒絶しているにもかかわらず、会社側が強引に退職勧奨を推し進めようとして失敗しているケースも散見されます。

強引に退職勧奨を進めてしまうと、いわゆる退職強要となり、従業員に対して慰謝料を支払わなければならない可能性が出てきてしまいます。

例えば、退職強要にあたると判断された裁判例として、以下のような事例があります(平成13年3月14日大阪高等裁判所判決)。

引用元:労働事件裁判例集

判例 平成13年3月14日大阪高等裁判所判決

【事案の概要】

能力面で問題のあった従業員に対して、退職することを勧告し、従業員がこれに応じなかったために会社が従業員を解雇したところ、従業員から慰謝料等の支払いを求められた。

この事例においては、4か月ほどの間に30回を超える退職勧奨の面談が実施され、面談が長時間に及ぶこともあった。

また、面談の際に、退職勧奨の担当者が大声を出すなどの不適切な言動も見受けられた。

【裁判所の判断】

裁判所は、会社が行った退職勧奨の頻度や面談時間の長さ、従業員に対する言動は、許容できる範囲を超えたものであり、違法な退職強要であると判断しました。

退職勧奨の面談を複数回行うことや、従業員が退職勧奨を拒否していたとしても説得を行うこと自体は、特に問題であるとは考えられません。

ただし、その面談の頻度や面談の時間が常識的な範囲を超えてしまうと退職強要と判断される危険性が出てくるということは覚えておきましょう。

この裁判例はあくまで一例であり、実際にどの程度の退職勧奨であれば適法に行えるかは判断が難しいところですから、会社の内部で、退職勧奨の時間や頻度について協議していたとしても、それだけで安心するのは危険です。

退職強要であるといわれる事態を避けるためにも、個別の事案に応じて退職勧奨をどのように行うべきか、労働問題専門の弁護士から退職勧奨の方法を助言してもらった方がよいでしょう。

面談時間だけでなく、面談する場所や誰が面談をするかという点も重要です。

他の従業員にも普通に聞こえるような場所で面談して退職勧奨を行ったり、従業員1人に対して会社が10人といったアンバランスな人数で退職勧奨を行うことは違法な退職勧奨とされるリスクが高くなります。

したがって、会社内のどのような場所でどのようなタイミングで、誰が面談を行うのかという点を事前にしっかりと弁護士からアドバイスを受けて進めましょう。

事案に応じて必要な書類や資料を作成してもらえる

退職勧奨を行うにあたっては、退職勧奨を受け入れてもらうためであったり、退職の合意がきちんと成立していることを示すためであったり、場面によって書類や資料が必要となることがあります。

例えば、何か問題がある従業員に対して解雇ではなく退職勧奨によって雇用契約を終了させたいと考えるような場合、他の従業員等への聞き取りを行った結果をまとめた事情聴取書を用意しておくことで、「問題行為があったから退職勧奨を行っている」ということを理解させることが出来ます。

また、従業員に対する指導書や注意書といった書面を退職勧奨時に渡して、従業員側に問題があることを理解させるということもケースによっては行います。

このような書面や資料を作る際に、何を書くべきかが分かっていないと、従業員から退職勧奨が違法であるとして争われた場合の証拠として不十分となる可能性があります。

せっかく作った書面や資料が役に立たないという事態を避けるためにも、労働問題専門の弁護士に依頼をし、必要な書類や資料の作成を任せるべきです。

以下のページでは、退職勧奨において必要になることがある書類の書式を提供しています。

なお、掲載されている書式はあくまで一例であり、個別の事案に応じて記載するべき事項や内容は異なります。

書式は参考に留めていただき、実際に退職勧奨を行おうと考えられている場合には、労働問題専門の弁護士に相談をしてください。

退職勧奨が失敗した場合弁護士に交渉してもらえる

基本的に退職勧奨は会社が表立って行うことになります。

人事権のある管理職の方が従業員と面談をして、退職勧奨を行っていきます。

しかしながら、退職勧奨を行おうとしている状況下では、すでに従業員と経営陣との関係性が著しく悪化していることも多々見受けられます。

両者の関係性が悪化している状況下で、会社の経営陣が退職勧奨の交渉にあたったとしても、従業員が理屈ではなく感情的な理由から退職勧奨を拒絶することも十分に想像できますし、会社側も感情的な発言をしてしまい、退職勧奨が失敗に終わることになるでしょう。

このような場合には、労働問題専門の弁護士に交渉を依頼するべきです。

経営陣はこれまで何度も問題点を指摘してきたつもりでも、従業員は、自分のどこが問題なのか、なぜ退職を勧められているのかを理解していないことも珍しくありません。

そのような理由から退職勧奨を拒否しているケースでは、金銭的な条件だけでなく、自分が退職勧奨をされている理由についても理解してもらうことが必要になります。

弁護士が第三者的な立場から、対象従業員の問題点の指摘や退職勧奨に至った理由の説明を行うことで感情的な対立が軽減され、退職の合意に至ることが出来る可能性を上げることが出来ます。

従業員に丁寧に説明を行い、退職勧奨を穏便に進めようとするこのような弁護士の姿勢を弱腰だと感じられる経営者の方も、中にはいらっしゃるかもしれません。

しかしながら、弁護士が退職勧奨の交渉を引き継ぐ場合に、従業員に対して強引な交渉を行うことは会社にとって不利にしか働きません。

強引な交渉が成功したとしても、従業員が弁護士に相談してしまえば、違法な退職勧奨を受けたと主張され、退職の合意が無効となったり、慰謝料等を支払わなければならなくなったりしてしまいます。

このような結果になってしまうと結局は会社が損をすることになりますから、退職勧奨の交渉は穏便に進めるよう努めるべきです。

また、退職勧奨の中で、従業員がユニオンなどの労働組合に加入するということもあります。

従業員がユニオンに加入するとユニオンから会社宛に団体交渉申入書という書面が届きます。

こうしたユニオンとの団体交渉の中で従業員の退職についても話をしていくことになりますが、会社だけで団体交渉に臨むのは非常にリスクもある上、あまり経験のないことなので労力も取られます。

あらかじめ弁護士に相談して退職勧奨を進めていくことで、仮に従業員がユニオンに加入したりしても、スムーズに状況を弁護士と共有することができ、ユニオンとの団体交渉も引き続き弁護士にサポートしてもらうということも可能になります。

ユニオン対応について詳しく知りたいという方は、以下をご覧ください。

相手は録音をしている前提で勧奨する

パワハラと主張されないように言葉を選ぶ

退職勧奨を行う場合には、会社側はパワハラを受けたと主張されないよう、慎重に言葉を選ばなければなりません。

退職勧奨の場でパワハラが行われると、違法な退職勧奨として慰謝料請求の対象となってしまいますし、後から退職の合意自体が無効とされてしまう可能性もあります。

どのような発言をしたとしても、裁判では言った言わないの水掛け論にしかならないと考えているのであれば、認識を改める必要があります。

録音があれば具体的に話した内容が簡単に立証されてしまいます。

今の時代、従業員は退職勧奨を受ける際に録音をしていることの方が一般的ですから、目の前にいる従業員も録音をしているだろうという前提で退職勧奨の話をしなければなりません。

例えば、以下のような発言は避けるべきでしょう。

- 「退職届を出さなければどうなるかわかっているだろうな」

- 「退職してもらえないのであれば、降格処分や減給処分を受け入れてもらうことになる」

- 「産休を取るくらいなら、退職してもらえないか」

- 「あなたのようなバカな社員がいると会社がどんどん駄目になる」

そのほか個別の事案に応じて、退職勧奨の担当者が言ってしまいそうな発言については事前にパワハラにならないかの確認をしておいてもいいかもしれません。

退職勧奨の場では、退職を勧めているだけであくまで解雇をするというわけではないことや、退職をするかしないかは従業員の判断で決められることなどを伝え、無理矢理退職させようとしているわけではないということを理解してもらいましょう。

このような点も考慮して、誰を面談担当とするかを決定していく必要があります。

感情的に話をしてしまいがちな人は退職勧奨の場では避けたほうが良いでしょう。

もし、そのような性格があると認識されている管理者の場合、会社側はストッパー役としてもう1人面談時に立会いをしてもらうよう人員を検討しましょう。

勧奨が成功したら退職届を提出してもらう

退職勧奨が無事に成功したという場合には、退職合意書と合わせて退職届も提出してもらいましょう。

退職届を提出してもらうことで、従業員が自分の意思で退職を決めたという事実をより確実な証拠として残すことが出来ますし、退職の意思を示した日をきちんと明確にすることができます。

以下のページでは、退職届の書式を提供しています。

自社で利用される際の参考としてください。

退職届を受領したら、会社はメールや書面などで従業員の退職届を受理したことを伝えておくほうがよいでしょう。

従業員が転職を理由などに退職届をもってくる、いわゆる通常の退職であれば、そこまで気を使う必要はありませんが、退職勧奨を実施したような場合には、従業員側が「やっぱりやめたくない」として撤回をしてくる可能性もあります。

退職の撤回は、会社が従業員の退職届を受理するまで自由にできるとされています。

したがって、従業員が提出した退職届を会社が受理した時点をしっかりと明らかにするためにメールや書面の形で従業員に伝えておくことが重要なのです。

勧奨が失敗したら解雇を検討する

退職勧奨の対象となる従業員には、会社として何か辞めてほしい原因があるということになります。

そうすると、退職勧奨が失敗したとしても解雇が可能なのであれば解雇によって退職させることを検討する必要があります。

解雇をする場合には、以下のような点について検討が必要となります。

解雇する場合は正当な理由が必要

解雇は、会社が従業員に対して一方的に雇用契約を解消する行為です。

民法上は、特に解雇を行うことについての制限はなく、解約申し入れの日から2週間が経過することで雇用契約が終了すると定められています(民法第627条1項)。

参考:民法|e-Gov法令検索

しかしながら、従業員にとっては職を失うかどうかは死活問題ですから、会社が自由に解雇を出来るとなると、従業員はとても不安定な地位に置かれてしまいます。

そのため、労働契約法において、解雇を行うためには「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要とされています(労働契約法第16条)。

引用元:労働契約法|e-Gov法令検索

どのような場合にこれらの条件を満たせるかは一概に線引きが出来ないところではありますが、少なくとも就業規則上の根拠があること、就業規則の内容が合理的であることは必要でしょう。

ただし、仮に就業規則上の根拠があり、その内容が合理的であっても、裁判所が解雇は相当ではないと判断してしまえば、解雇は無効となってしまいます。

会社が解雇理由としてよく挙げるのは、以下のような理由です。

| 解雇理由 | 具体例 |

|---|---|

| 勤務態度 | 経営陣や上司の命令を全く聞かない、就業規則をはじめとする会社のルールに従わないといったルール違反が多い |

| 勤怠不良 | 無断遅刻や欠席を度々繰り返したり、緊急性の高くない早退を繰り返したりする |

| 他従業員とのトラブル | 他の従業員との金銭的なトラブル、セクハラやパワハラといった各種ハラスメントを起こした |

| 協調性の欠如 | 他の従業員と協力して業務を行う必要性があるのに協力関係を築くことが出来ず、従業員同士のトラブルばかり起こしてコミュニケーションが取れない |

| 能力不足 | 会社が期待していたような能力を従業員が有しておらず、勤務成績が振るわない |

会社からすれば、これらはいずれも雇用契約を継続し難い事情だと考えられるのではないかと思いますが、以下の事例のように解雇が無効とされる事例も多く存在します。

事例

【事案の概要】

S62 Y社はXを新卒雇用(期間の定めなし)・Xは営業職

H1 Xはバンド6という職位(10段階の上から5番目)

H5 Xはシステムインテグレーション営業推進に異動

H18 Xは営業後方支援事務に異動し、ビットマネージャーという役職に就任

H24 Yは業績不良を理由にXを解雇

〜Xの業績:H18以降〜

- 他部門から、業務に対する多数のクレームを受ける(作業ミス、業務の緊急度を重視していないなど)

- 他部門から5段階中最低評価を受ける

- PIP(業務改善プログラム)の対象となる

- 1ヶ月に26時間(1日当たり73分)の離席があった

- 業務量が他のメンバーの2分の1以下であった

- 新入社員レベルのネットワークに関する研修を受けたが、その成果を確認する試験で2回不合格となる(同じ部署でXのみ)

- 通常業務に間違いが多かったため、単純業務に従事する

※他方でXに有利な事実としては、過去に以下の事情があった。

- 月間MVP賞や他部門からの感謝状を受けた

- PIP目標を達成した

【裁判所の判断】

この事案で、裁判所は以下を理由に解雇を無効と判断しました。

- H18以前は、バンド6に見合った業務ができていた。

- H18以降も、複数の表彰、PIP目標達成などの業績改善に努力し、Y社も評価

- データベースの起票作業などの単純業務には問題なし

- 相対評価であるPBC評価が低評価であるとしても解雇の理由に足る業績不良とはいえない

- 大卒後25年にわたって勤務を継続し、配置転換もされ、職種や勤務地の限定がなかった

このように会社としては解雇相当だと思われる状況であっても、解雇が無効とされることがあり得ます。

能力不足であるなどと感じたとしても、容易に解雇が認められる訳ではないということがよく分かるのではないでしょうか。

解雇が出来る事例かどうかを会社のみで判断することはほぼ不可能といえますから、解雇をする前の段階で正当な理由があるかどうかを労働問題専門の弁護士に相談した上でしっかりと検討しておく必要があるでしょう。

解雇ができる条件について、詳しくは以下のページもご覧ください。

不当解雇の場合のリスクを検討

上記の条件を満たさない事案で解雇を行ってしまうと、不当解雇となり、会社には様々なリスクが生じてしまいます。

解雇が有効とされるかどうかは裁判所の個別判断によるところも大きいため、仮に不当解雇とされてしまった場合(敗訴した場合)のリスクも事前に検討しておかなければなりません。

例えば、敗訴してしまった場合、解雇したはずの従業員は当然復職することになります。

それだけでなく、会社は解雇した時点から復職した時点までの給与相当額も支払う必要があります。

解雇が有効か否かを争う裁判は、1年以上かかることが少なくありません。

例えば、解雇してから2年後に解雇を無効とする判決が出たとします。

そうすると、会社はその従業員を働かせていないにもかかわらず、その従業員の2年分の年収相当額を支払わなければなりません。

会社によって経済的な体力は異なるでしょうから、仮に不当解雇と判断された場合に数百万円以上の支払いを行うことで大きな打撃となってしまうようであれば、解雇の判断はより慎重に行う必要があるでしょう。

また、敗訴した場合には、社会的な信用を失うリスクも考えなければなりません。

裁判は公開されていますから、会社が不当解雇を行なったという判決が出た際に世に広くその事実が伝わってしまい、取引先への影響が懸念されます。

退職勧奨が失敗に終わり、解雇を行おうとする場合、労働問題専門の弁護士に依頼をすべきである理由について、詳しくは以下もご覧ください。

退職勧奨で弁護士のサポートを受ける方法や費用

労働問題に強い弁護士の探し方

会社側、従業員側どちらの立場であっても、退職勧奨に臨むためには労働問題に強い弁護士に相談をすることが望ましいです。

それでは労働問題に強い弁護士はどのように探せばよいでしょうか。

一番有用な方法としては、インターネットで労働問題に強い弁護士を検索してみることです。

労働問題に強い弁護士事務所の中には、ホームページに力を入れている事務所がたくさんあります。

インターネットで検索した際に上位にヒットする事務所への相談を検討してみてはいかがでしょうか。

ただし、単に検索で上位にヒットしたというだけで判断するのではなく、その法律事務所のホームページをしっかりとチェックしましょう。

ホームページを充実させているだけでなく、ちゃんとこれまでの解決実績があるかどうかも確認しなければ、本当に労働問題に強い弁護士事務所かどうかは分かりません。

大事な問題を相談するのですから、事前の調査を充実させて損はありません。

面談又はオンライン相談を活用

労働問題に強い弁護士事務所を見つけたあとは、面談若しくはオンライン相談を利用されることをお勧めします。

電話での相談の方が手っ取り早いし、相談を受けるなら媒体は何でも同じだと考えられるかもしれません。

しかしながら、電話では声しか情報がありません。

退職勧奨について相談をするだけでなく、その後依頼もしなければならない案件であった場合、電話で話しただけでどの弁護士に依頼するかを決めることが出来るでしょうか。

面談もしくはオンライン相談であれば、弁護士の顔を見ながら話すことが出来ます。

自分が信頼して任せられるかどうかを判断する上で、情報は多いに越したことはありませんし、顔を見ながら話すことで相談もより充実したものとなります。

弁護士の選択に後悔しないようにするためにも、労働問題に強い弁護士に相談する場合には、電話よりも面談かオンライン相談を利用するようにしましょう。

会社側か従業員側かを確認

労働問題の相談を行う場合には、その弁護士事務所が会社側の労働問題に強い弁護士なのか、従業員側の労働問題に強い弁護士事務所なのかを確認しましょう。

もちろんどちらの立場でも対応が可能な事務所もありますが、会社側・従業員側のいずれか一方しか受任しない事務所の方が多いです。

相談する前の段階で、自分の立場側の労働問題に対応している事務所かどうかを必ず確認するようにしてください。

弁護士費用の見積もりをもらう

労働問題を弁護士に依頼したいけれども、一体どのくらいの費用がかかるのか分からないという方は、相談後に弁護士費用の見積もりをもらうようにしてください。

明朗会計の事務所であれば、必ず見積もりを発行してくれますから、具体的な金額や算定基準がすぐに分かります。

会社側の依頼については、顧問契約を前提としている事務所も多く存在しますので、顧問契約についての資料も同時にもらっておくとよいかもしれません。

労働問題に関するデイライトの弁護士費用について、詳しくは以下をご覧ください。

退職勧奨についてのよくあるQ&A

ここでは退職勧奨について、企業側、従業員側からのよくある質問をご紹介します。

退職勧奨に正当な理由が必要ですか?

上で解説したように、退職勧奨に法律上の要件はありません。

上で解説したように、退職勧奨に法律上の要件はありません。

そのため、法律上「正当な理由」は不要です。

しかし、何の理由もなく、突然退職を打診されると、従業員としても納得できないことが多いでしょう。

したがって、退職勧奨をスムーズに行うためにはそれ相応の理由があった方が望ましいです。

試用期間での能力不足を理由に退職勧奨できる?

退職勧奨のタイミングや理由に法律上の規制はありません。

退職勧奨のタイミングや理由に法律上の規制はありません。

したがって、可能です。

退職勧奨される人はどんな人?

大きく分けて、問題行動を繰り返す人、能力不足の人があげられます。

大きく分けて、問題行動を繰り返す人、能力不足の人があげられます。

もっとも、特に問題など無くても、会社の業績の悪化により、高待遇の従業員に対して退職勧奨せざるを得ない場面もあります。

退職勧奨で自己都合にされた場合、どうすればいい?

従業員の同意なく、勝手に自己都合とされた場合は労働問題にくわしい弁護士に相談しましょう。

従業員の同意なく、勝手に自己都合とされた場合は労働問題にくわしい弁護士に相談しましょう。

離職理由の変更の求め方について、助言してくれると思われます。

退職勧奨をされたら真っ先にすべきことは?

退職勧奨の理由について、説明してもらいましょう。

退職勧奨の理由について、説明してもらいましょう。

その理由について、心当たりがなければ、きちんと伝えるべきです。

理由について、事実であれば、その理由を持って解雇できるか否かを検討しましょう。

解雇の有効性については判断が難しいため労働問題にくわしい弁護士に相談すると良いでしょう。

公務員の勧奨退職との違いは何ですか?

公務員の勧奨退職は、任命権者が、人事管理上の目的から職員に対して退職を勧奨し、これに応じて当該職員が退職することをいいます。

公務員の勧奨退職は、任命権者が、人事管理上の目的から職員に対して退職を勧奨し、これに応じて当該職員が退職することをいいます。

会社が従業員に対して退職勧奨を行う際は、退職強要とならない限り、特段の規制は存在しません。

これに対し、公務員の勧奨退職については、各自治体において「職員の個別の退職の勧奨に関する要綱」というものが定められていることが多いです。

また、勧奨退職とは異なりますが、早期退職募集制度を利用しての退職というものも存在します。

公務員の勧奨退職のメリット

公務員が早期退職希望制度を利用する際には明確なメリットが定められています。

それは、自己都合退職よりも割増された退職手当が支給されるというものです。

支給率は退職者の勤続年数に応じて定年退職と同率となります。

また、定年前早期退職特例措置により、退職時の俸給月額の割増も行われます。

具体的には勤続20年以上で定年前6月を超え、15年以内の退職者については定年前1年につき3%、定年前1年以内の者は2%の割増が行われます。

つまり、勤続20年以上であり、かつ定年の15年前に早期退職を希望すれば、退職手当が45%も割増されるということになるのです。

個別の事情によらず、金銭的な利益がどの程度生じるかが判断しやすいという点で、公務員の勧奨退職は見通しが立てやすいというメリットがあるといえます。

また、通常の退職勧奨であっても、不祥事を起こして依願退職に追い込まれるような場合以外であれば、通常よりも上乗せされた退職金が受け取れるよう定められていることが多いはずです。

早期退職と同じく金銭的なメリットは大きいといえるでしょう。

まとめ

退職勧奨と解雇の違いに関する解説は以上となります。

退職勧奨は話し合いによって雇用契約を終了させるための手段ですから、利用されることが多い手続きでしょう。

利用する機会が多いということは、それだけトラブルになる可能性も高いということです。

退職勧奨をどのように進めていくか、退職勧奨にどのように対応するかを判断するためには、退職勧奨や解雇に関する法規制や裁判例にも詳しくなければいけません。

したがって、会社側、従業員側のいずれであっても、退職勧奨におけるトラブルを避け、交渉を優位に進めるためには労働問題専門の弁護士の力を借りる必要があります。

デイライトでは弁護士ごとに注力分野を設けており、労働問題に強い弁護士も多数在籍しています。

豊富な解決実績があり、Zoomなどのオンライン相談も活用していますので、全国対応も可能です。

労働問題に注力した弁護士がご相談に対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。