「残業したくない」はおかしい?弁護士が対処法を解説

「残業したくない」というのは自然な感情でありおかしなことではありません。

ほとんどの方は、仕事だけをしていればよいわけではなく、家族と過ごす時間も必要ですし、休息や趣味のための時間も必要です。

出来ることなら、これらの時間を長く取りたいというのも当然です。

ですから、残業をしたくないと考えることは自然な感情といえるでしょう。

もっとも、残業をしたくないとしても、残業を避けられない、拒否できない場合がありますので注意が必要です。

このページでは、「残業したくない」という皆さんの気持ちについて、考え方や対処法を掘り下げて弁護士が解説しています。

ぜひ参考にしてください。

残業したくないってどう?

皆さんは、残業したくないと考えることについて、どう思いますか?

残業したくないと思っていても、それを進んで口に出せていなかったり、口に出してしまったばかりに上司から評価を下げられてしまった、なんて経験のある方もいらっしゃるかもしれません。

確かに、残業も仕事の一環ですから、仕事へのやる気がない、ととらえられかねないようにも思えます。

ですが、果たして、残業したくない=仕事をしたくない、ということになるのでしょうか。

掘り下げて考えてみましょう。

残業したくないのはわがまま?甘え?

残業したくないと考えるのは、従業員側のわがままや甘えだという人もいるようですが、はたしてそうなのか、考えてみましょう。

人によっては、「仕事であれば残業するのが当たり前」、「定時を過ぎてからが本当の仕事」といった考えの方もいます。

そのような方にとって、残業したくない、という気持ちは、単なるわがままや甘えにしか思えないかもしれません。

しかし、そういった型にはめた考え方はやや安易かなと思います。

人の数だけ、それぞれの事情があります。

人によって体力、通勤時間、人生観、趣味嗜好、家庭環境等あらゆることが違いますから、残業をしたくない理由も人それぞれです。

ですから、どんな事情があって残業をしたくないのか、その理由を確認せずに、わがままだと決めつけてしまうのは避けるべきでしょう。

そもそも、仕事において大切なことは、「残業をすること」や「長く働いていること」ではありません。

大切なのは、「しっかり自分の仕事で成果を出すこと」です。

何らかの理由で残業をしたくない従業員の方でも、同僚がボーッと過ごしている横で、日中に集中して仕事をし、しっかり成果を出していれば、それは評価されるべき働き方だといえます。

逆に、残業をしているとしても、ダラダラと生活残業(残業代を目当てにした残業)をしているだけの従業員が評価されてしまうのは、おかしな話です。

残業したくないという若者の増加

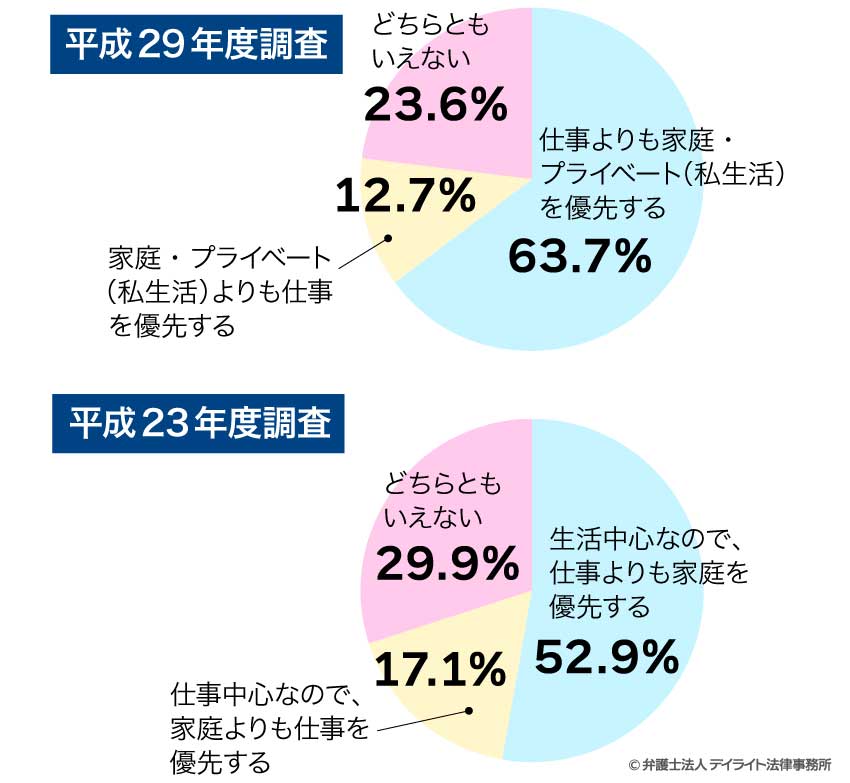

近年は価値観の多様化が進んでおり、それによって、プライベートを重視する人が増えている傾向にあります。

特に、近年、残業をしたくないという若者が増加しているように思われます。

内閣府が全国の16歳から29歳までの男女10,000人を対象に、平成29年10月27日から同年11月13日までの間に実施した調査では、「仕事よりも家庭・プライベート(私生活)を優先する」と回答したは63.7%で多数に上っています。

しかも、これは、平成23年度に行った同様の調査の結果よりも約10%も増加しています。

引用:平成30年版 子供・若者白書(概要版)[特集 就労等に関する若者の意識]図表7|内閣府

また、平成30年に行われた13歳から29歳までの男女に対する別の調査でも、日本の若者が「仕事を選ぶ際に重視すること」のうち、「収入」や「仕事内容」に次いで高かったのが「労働時間」の60.3%となっています。

これは、平成25年の調査結果と比べて、「労働時間」を選択した者の割合は8%以上高くなっています。

引用:令和元年版 子供・若者白書(概要版)[特集1 日本の若者意識の現状~国際比較からみえてくるもの~]

これらの調査結果からも、残業をしたくない若者が増えていることが推測できると思います。

筆者としても、仕事で関わる若者は自分の時間を重んじる傾向が比較的強く、残業をしたくない、仕事をできるだけ早く終わらせたい、と考えがちであるように感じます。

これは、若者にとって効率的に仕事をすることへの意識が高いということでもありますので、筆者としては前向きに受け入れています。

「残業をしたくない」「メリハリをもって仕事をしてプライベートも充実させたい」というのが世の中の流れになっているのですから、残業しなくても活き活きと働いて成果を出せる職場環境づくりが重要といえそうです。

残業は拒否できる?

では実際のところ、従業員が「残業したくない」と考えた場合、会社に対して残業を拒否できるのでしょうか?

または、会社は、「残業したくない」という従業員に、残業を命令することはできるのでしょうか?

本来、あらかじめ取り決められている定時まで働きさえすれば、残業をせずに帰ることは許されるのが自然です。

しかし、結論から言うと、会社から残業を指示された場合、残業を拒否できない場合もありますので、少し丁寧に見ていきましょう。

正社員の場合

まず、正社員の場合を考えてみましょう。

そもそも、残業に限らず、一般的に会社は従業員に業務を命令することができます。

会社が従業員に業務を強制できる根拠は、会社の「業務命令権」です。

この業務命令権は、会社と従業員が合意している労働契約(就業規則や雇用契約書)を根拠にして認められるものです。

したがって、残業であっても、一定の場合であれば、この業務命令権を根拠として、会社は従業員に残業を命令することができます。

従業員は、残業をしたくなくても、残業をしなければならない場合がある、ということを知っておきましょう。

ただし、何でもありというわけではなく、濫用的な命令は無効になります。

業務上の必要性がないにもかかわらずなされた命令や、その指示の合理性がない命令(指示の動機が不当な場合や、従業員へ与える不利益が大きい場合等)である場合、業務命令は無効になる可能性が高いです。

残業を拒否できる場合

具体的に、残業を拒否できるケースについて説明します。

そもそも、残業を強制するための業務命令権の根拠は、労働契約(就業規則や雇用契約書)です。

そのため、就業規則や雇用契約に残業の根拠となる定めがなければ、業務命令権が発生しませんので、残業の強制はできないことになります。

法律上の残業規制に違反して、残業そのものが違法になるような場合にも、そのような残業は強制できません。

特に、残業の上限規制を超えてしまって違法になる場合が典型的です。

残業時間の上限は、原則として、月間45時間、年間360時間です(労働基準法第36条第3項、同条第4項)。

そもそも従業員に残業をさせるためには、会社が従業員代表と36協定を締結する必要があります。

そして、この36協定で締結できる残業時間の上限は、原則「月間45時間、年間360時間」です。

(時間外及び休日の労働)

第三十六条

③ 前項第四号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。

④ 前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。

その従業員の月間・年間の残業時間がこの範囲を超えてしまう場合、残業は上限規制に反することになります。

この場合、当然残業を指示することはできません。

言い換えると、従業員は残業を拒否できます。

残業時間の上限規制について、より詳しくは以下の関連ページで解説しています。

ぜひご覧ください。

誰から見ても業務上必要のない残業(つまり、客観的に業務上の必要性がない残業)であれば、従業員はこれを拒否できるといえます。

会社が従業員に業務指示・業務命令できるのは、業務上の必要があると合理的に考えられる場合だけですから、単なる嫌がらせや、無意味な行為をさせるために残業を強制することはできません。

会社が残業を命令する場合には、残業を指示する業務上の必要性が本当にあるのか(翌日の業務時間内の作業では間に合わない業務なのか、等)について事前に検討するようにしましょう。

従業員としては、指示された残業に必要性がないと感じた場合には、残業を拒否できる可能性がありますが、それが本当に必要性がないといえるのか、は慎重に判断する必要があります。

仮に、業務上の必要性が認められる場合でも、従業員が正当な理由を主張して残業を拒否している場合には、やはり残業を強制できません。

例えば、その従業員が体調不良で、残業をすることが体調的に難しい場合や、育児などの家庭の事情でやむを得ない場合などは、残業を強制することは認められないといえるでしょう。

(このような場合、従業員側の不利益が著しいため、業務命令権の濫用に該当する可能性が高いです。)

特に、以下のような場合には、法律上でも、残業の強制が一定の条件で禁止されています。

- 妊娠中や産後1年を経過していない場合(労働基準法第66条)

- 3歳未満の子供を養育している場合(育児介護休業法第16条の8)

- 小学校就学までの子どもの養育や、要介護状態にある家族を介護している(育児介護休業法第17条、第18条)

第六十六条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。

② 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。

③ 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。

パートやアルバイトの場合

次に、正社員ではなく、アルバイトやパート社員の方の場合、残業を拒否できるのでしょうか。

法律上は、アルバイトやパート社員についても、会社と雇用契約を締結している関係であることは正社員と同じです。

ただし、アルバイトやパート社員については、労働契約・雇用契約の内容が正社員と異なる場合がありますので、その従業員との関係で残業の根拠となる定めがあることは慎重に確認するようにしましょう。

一般的には、アルバイトやパート社員に対しては、残業をあまり求めない会社が多いと思われます。

従業員側の対処法

残業をしたくないにもかかわらず、会社から残業を強制された場合、従業員側ではどのように対処すればいいのでしょうか。

従業員側の対処法について見ていきます。

上司と相談する

残業を避けたい事情があれば、まずは上司に相談するのが基本です。

上司も、従業員側の事情をすべて把握できているわけではありませんから、相談を受ければ、部下の事情を考慮して残業指示を見直してくれるかもしれません。

ただし、上司の側からすると、納得できる理由がない限り、残業指示を見直しづらいです。

そこで、上司に相談する際には、単に「残業したくない」と言うだけではなく、残業が難しいと考える理由をしっかり整理して、あらかじめ上司を説得する準備をしておくのがいいでしょう。

なお、切迫していない私用の理由(見たいテレビ番組があるから等)くらいしか残業をしたくない理由がないのであれば、上司に相談するのはハードルが高いかもしれません。

ただ、そのよう場合でも、上司が残業指示の必要性を考え直してくれるきっかけにはなりますから、「もしできれば、本日は私用のために残業するのが難しい(定時退社したいと考えている)のですが、この仕事は本日中に処理することが必要でしょうか?」等と、相談してみるのがおすすめです。

雇用契約や就業規則を確認する

もし、会社から命じられる残業に根拠があるかがわからなければ、雇用契約や就業規則を確認してみましょう。

もし、そこに残業の根拠が見当たらなければ、残業の強制が許されない可能性が高いです。

筆者の経験上、雇用契約書や就業規則を作っている会社では、少なくとも正社員については残業についての定め(残業の根拠)があることが多いです。

雇用契約書をもらっていない、就業規則の説明を受けたことがない、という方は上司(経営者)に確認してみると良いでしょう。

病気のときは医療機関を受診

体調に不安がある場合には、迷わず医療機関を受診するようにしましょう。

仮に、病気である自覚がなかったとしても、何らかの疾患に掛かっている可能性もありますから、無理をせず、医療機関に相談しましょう。

医療機関へ受診することが理由であれば、基本的に会社側も配慮して退社に協力してくれるはずです。

専門家への相談

会社による残業の強制が収まらない場合には、労働専門弁護士などの専門家に相談してみましょう。

会社のやり方に法的な問題があるかどうか、従業員側に残業を拒否できる正当な理由があるか、など、弁護士などに相談することで問題が整理されていきます。

その結果、会社との交渉などが適確にできるようになりますし、ほかにもよい対策を専門家が一緒に考えてくれます。

なお、労働専門弁護士は、会社側と従業員側に専門が分かれていることが多いので、従業員側(労働者側)の弁護士に相談することが重要です。

労働基準監督署への相談

会社が聞く耳を持たない場合には、労働基準監督署に相談することも選択肢です。

労働基準監督署が会社に指導をしてくれることで、会社側でも適法・慎重な対応を意識せざるをえませんので、有効な対処法になる可能性があります。

ただし、労基署にいわば「通報」するような形になりますので、会社との関係がこじれてしまう可能性があるため、慎重な立ち回りが必要です。

退職も検討

最後は、退職を検討せざるを得ないこともあります。

残業時間や業務の忙しさ、定時退社のしやすさ等は、それぞれの会社のカルチャーによって大きく違います。

もし現在の会社では、誰もが長時間残業をしているような環境であれば、定時退社することで悪目立ちしてしまいますから、残業をしない働き方を続けるのは現実的ではありませんし、無理やりそれを押し通すことには精神的なストレスがかかります。

職場環境を変えるための一番シンプルな方法が、転職ですから、チャンスがあれば検討してみるのがいいでしょう。

特に、昨今は世間における転職へのネガティブイメージも払しょくされつつあると思います。

なお、退職・転職を決意する前に、会社内の部署異動を上司や人事部に打診してみることも合せて検討してみましょう。

会社の規模にもよりますが、部署によって働き方が大きく異なることも少なくありませんから、まずは異動したい部署への異動希望を出してみて、それが叶えば退職を回避できます。

会社側の対処法

一方、会社側としては、残業をしたくない従業員についても、業務上必要な場合には残業してもらわないと困るかもしれません。

そのための対処法を具体的にみていきましょう。

ただし、不合理に残業を命じることができないのは大前提ですから、あくまで上で説明した通りの合理的な残業しか強制してはならないことを改めて認識しておきましょう。

毎年36協定を必ず締結する

既に説明した通り、従業員に適法に残業させるためには、従業員代表との間で36協定を締結している必要があります。

これは、従業員が自主的に残業する場合にも必要になりますから、まずは必ず36協定を締結するようにしましょう。

36協定についてより詳しくは以下の関連ページで説明しています。

こちらも参考にしてください。

就業規則や雇用契約書の見直しする

また、残業を強制する為には、業務命令権の根拠が就業規則や雇用契約書に記載されている必要があります。

もし、これらに残業(時間外労働)についての記載がなければ、見直しが必要になります。

仮に記載があるとしても、上限時間などの定めがある場合には、これを超えて残業を強制することもできませんので注意しましょう。

参考(モデル就業規則)

(時間外及び休日労働等)

業務の都合により、第19条の所定労働時間を超え、又は第20条の所定休日に労働させることがある。

企業側の労働専門弁護士に相談

会社による残業の強制は、残業が適法か、残業を強制する必要性等があるか、パワハラにならないか、残業拒否に正当な理由があるか、など検討すべき法的な項目が多数に上ります。

いずれも、事実や法律面での専門的な評価を要する項目ですので、弁護士に相談せずに会社内部で決めつけてしまうのは危険といえるでしょう。

そこで、残業を拒否する従業員へ残業を強制する場合や、残業拒否を理由とした不利益処分(具体的には、残業拒否を理由に懲戒処分を下したり、人事評価を大きく下げる場合など)を検討する場合には、できるだけ早い段階から労働専門の弁護士に相談し、アドバイスを求めることを強くお勧めします。

特に、労働専門の弁護士は、企業型と従業員側に分かれており、専門が細分化されていますので、会社であれば企業側の労働専門弁護士へ相談することが重要です。

企業側の労働専門弁護士であれば、単に法律的な知識が豊富なだけではなく、会社や会社の経営者の目線に立って、有効な解決策を考えてくれます。

デイライト法律事務所では、企業側の労働専門弁護士が複数在籍していますので、どのような会社に対しても適切なアドバイス、対応が可能です。

ぜひ、以下のページをご覧ください。

まとめ

ここまで、「残業したくない」ということについて、弁護士の目線から解説してきました。

従業員としては、残業を望まないのであれば、自分の仕事を日中に片づけられるよう、効率的に仕事をするスキルを磨くことが必要になるでしょう。

そうはいっても、会社にとっては、従業員に残業してもらわないと困る場面があるのは事実です。

会社から、真に必要な場合に、合理的な範囲で、残業を命じられる可能性があることは心得ておきましょう。

一方で、会社としては、従業員に残業をさせることが本当に必要なことなのか、改めて考えてみてください。

特にリモート勤務が普及した昨今、単に遅くまで会社に残っている人が頑張っている、という価値観は古くなりつつありますから、残業の有無ではなく、その従業員の仕事ぶりに目を向けるのがいいでしょう。

もちろん、残業拒否や残業強制の場面は、会社と従業員の利害が対立する局面ですので、対応を誤れば関係がこじれてしまいかねません。

そこで、弁護士などの専門家に早期に相談して、慎重に対応することを強くお勧めします。

デイライト法律事務所では、残業に関する各種のご相談についても、トップクラスのサービスを提供しています。

ぜひ、お気軽にご相談ください。