弁護士が労働問題を解説!定年後再雇用の高齢者の雇用のポイント

高齢者の増加

少子高齢化という日本社会の動きは依然として止まらずに進み続けています。

総務省の統計によれば、平成29年9月15日時点で、日本人の人口は1億2671万人で、65歳以上の高齢者の人口は3514万人となっています。

65歳以上の高齢者の人口は前年の平成28年に比べ、57万人も増加しています。

そのため、日本人の総人口に占める65歳以上の高齢者の割合も平成29年9月15日時点で27.7%まで上昇しています(1年前の平成28年9月15日時点では、27.2%)。

つまり、現在4人に1人以上の方が65歳以上の高齢者というのが日本の現状で、さらに高齢化が進めば、3人に1人は65歳以上の高齢者という時代もすぐそこまで迫っているといえます。

つまり、現在4人に1人以上の方が65歳以上の高齢者というのが日本の現状で、さらに高齢化が進めば、3人に1人は65歳以上の高齢者という時代もすぐそこまで迫っているといえます。

高齢者の増加の背景としては、様々なものが挙げられますが、栄養価の高い食事が誰でもできるようになったことや医療技術の進歩が主なものとして指摘できます。

したがって、100年前の65歳と現在の65歳では、同じ年齢でも健康状態は現在の65歳の方が格段に良いといえます。

「健康寿命」という言葉がメディアで話題になるなど、65歳以上の高齢者でもまだまだ働くことは十分に可能なのです。

2013年の調査によれば、65歳を超えても働きたいという希望をもっている労働者は65.9%と、実に7割近い高齢者が働きたいという意欲をもっています。

他方で、65歳以上で実際に就業している人の割合は2016年で22.3%となっています。

この2つのデータからすると、65歳以上の高齢者としては、働きたくても働けていないという現状があるのではないかという問題意識が出てきます。

平成29年3月28日に出された働き方改革実行計画においても、高齢者の就業促進について、独立した一つの項目として取り上げられています。

そこでは、年齢にかかわりなく公正な職務能力評価により働き続けられる「エイジレス社会」を実現することが重要であると指摘されています。

以下では、まず、高齢労働者をめぐる現行法の規定を確認した上で、今後企業が検討すべき施策について、労働問題を専門的に取り扱う弁護士が解説いたします。

高齢労働者をめぐる現行の法律

現在、高齢労働者に関して規定している法律としては、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(いわゆる高年齢者雇用安定法)があります。

この法律は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする法律です(高年齢者雇用安定法1条)。

この法律は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする法律です(高年齢者雇用安定法1条)。

ここでいう「高年齢者等」とは厚生労働省令において、55歳以上の者をいうとされています。

高年齢者雇用安定法は8条以下で事業主の取るべき施策について規定しています。

まず、事業主は、60歳未満の定年制を採用することはできません(高年齢者雇用安定法8条)。したがって、59歳で定年という規定を設けてしまうとその規定は高年齢者雇用安定法8条により無効ということになります。

その上で、60歳以上65歳未満の定年制を採用している企業は以下の3つの施策のうちいずれかを取らなければなりません(高年齢者雇用安定法9条1項)。

◎ 定年年齢の65歳以上への引上げ

◎ 定年年齢の65歳以上への引上げ

◎ 希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入(※)

◎ 定年制の廃止

(※)2025年(令和7年)3月31日までは、労使協定により継続雇用制度の対象者限定も認められていましたが、2025年(令和7年)から、継続雇用制度を導入する場合は、対象者を「希望者全員」としなければいけません。

このうち、定年制の廃止は、一定の年齢に達することで自動的に雇用契約が終了するという形がなくなるため、労働者側からの退職の申出や使用者側からの解雇、労働者の死亡や就業規則に定める休職期間の満了といった事情がなければ、上限なく働き続けることが可能となることになります。

また、定年年齢の引上げと継続雇用制度とでは、定年の場合は、一律に雇用の継続が前提となるのに対し、継続雇用制度の場合には、あくまで定年後の雇用を希望する者だけを継続して雇用すれば足りるという点で相違があります。

継続雇用制度については、高年齢者雇用安定法9条1項2号で、「現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう」と定義されています。

したがって、定年年齢を引き上げる措置をとれば、特に雇用契約を再度締結することなく、それまでの雇用契約が自動的に適用になるのに対し、継続雇用制度の場合には、定年を迎える時点で、それまでの雇用契約は終了することになるため、原則として再度雇用契約を締結する必要が生じます。

したがって、定年年齢を引き上げる措置をとれば、特に雇用契約を再度締結することなく、それまでの雇用契約が自動的に適用になるのに対し、継続雇用制度の場合には、定年を迎える時点で、それまでの雇用契約は終了することになるため、原則として再度雇用契約を締結する必要が生じます。

なお、継続雇用制度による雇用条件について、高年齢者雇用安定法は具体的な条件を明示していないため、就業規則や新たに締結する雇用契約により、労使間で自由に設定することが原則として可能になります。

さて、各企業が上記3つの施策のうちどれを選択しているかについては、厚生労働省が毎年実態調査を行っています。

直近の調査報告である平成29年の調査報告によれば、定年制を廃止している企業は雇用確保措置を実施している企業の2.6%に当たる4064社となっています。

また、65歳以上の定年制を採用している企業は17.1%に当たる2万6592社で、残りの80.3%に当たる12万4982社が継続雇用制度を選択しており(下の図表を参照ください。)、この調査結果からすれば、多数の企業が現状は継続雇用制度により高齢労働者への対応をしているといえます。

高年齢者の雇用状況(平成29年)

| 定年制の廃止 | 4064社 |

| うち中小企業(31人から300人の従業員規模) | 3983社 |

| うち大企業(301人以上の従業員規模) | 81社 |

| 65歳以上の定年制の導入 | 2万6592社 |

| うち中小企業 | 2万5155社 |

| うち大企業 | 1437社 |

| 継続雇用制度の導入 | 12万4982社 |

また、高年齢者雇用安定法の義務づけている施策を上回る施策を実施している企業の状況についても厚生労働省が調査を行っています。

それによれば、希望者全員が66歳以上も働くことができるという継続雇用制度を導入している企業は8895社あります。

前年の平成28年の調査に比べると、1451社増加しています。70歳以上まで働ける企業は3万5276社で全体の22.6%となっています(下図)。

高年齢者雇用安定法の義務以上の施策の導入状況(平成28年、平成29年)

| 平成28年 | 平成29年 | |

| 66歳以上の継続雇用制度を導入している企業 | 7444社 | 8895社 |

| うち中小企業 | 7147社 | 8540社 |

| うち大企業 | 297社 | 355社 |

| 70歳以上まで働ける企業 | 3万2478社 | 3万5276社 |

| うち中小企業 | 3万275社 | 3万2779件 |

| うち大企業 | 2203社 | 2497社 |

高齢労働者活用のための施策

国の目指す方向性

前述のとおり、国は現在の社会情勢と将来の労働力不足の解消を図るため、エイジレス社会の実現を目標にしています。

そのために、働き方改革実行計画では、現行の65歳までの継続雇用制度をさらに推し進めるべく、65歳以降の継続雇用延長やそもそも65歳までの定年延長を行う企業を増やしていきたいとしています。

そのために、2020年度までを集中取組期間と位置付けて、助成を強化する方針です。

また、ハローワークにおいて高齢者が就業可能な短時間等の求人を開拓し、年齢にかかわりなく職務に基づく公正な評価により働ける企業を求人票で見える化し、あわせて、ハローワークと経済団体等の地域関係者が連携し、U・I・Jターンして地方で働けるようマッチングネットワークを構築するとしています。

この施策の指標として、国は2020年までに300箇所の生涯現役支援窓口を設置し、地域の高齢者の雇用就業機会を創るネットワークを2020年までに100箇所とするという目標を掲げています。

この施策の指標として、国は2020年までに300箇所の生涯現役支援窓口を設置し、地域の高齢者の雇用就業機会を創るネットワークを2020年までに100箇所とするという目標を掲げています。

平成28年には、デイライト法律事務所北九州オフィスがあり、国家戦略特区に指定されている福岡県北九州市に、全国初のシニア・ハローワークが設置されています。

このシニア・ハローワークでは、求人情報を北九州市の東京事務所でも閲覧できる端末を設置し、首都圏方面から北九州市へ移り住みたいと考えている方々への生活から就職までの一貫した相談体制を構築しています。

また、U・Iターン、北九州市版生涯活躍のまち、北九州市高年齢者就業支援センター等の関係機関との更なる連携により、求人の開拓や求職者のシニア・ハローワークへの誘導を行うとされています。

こうした北九州市の取組みが全国に今後及ぶことになります。

定年年齢の見直し

そこで、企業として、高齢労働者を活用する施策として現時点で考えられるものを以下で解説いたします。

まず、定年年齢の見直しが考えられます。いきなり定年制そのものを廃止してしまうのも方法としてはあり得ますが、やはりリスクがあります。

なぜなら、定年制を廃止すれば、一定の年齢が到達することによって雇用契約が終了するということがなくなってしまうためです。

そのために、先ほど取り上げた調査でも全体の2.6%ほどの企業しか定年制の廃止は実施していないのです。

他方で、国の目指すべき方向性を考えると現行の65歳までの雇用対策は70歳まで引き上げられる可能性が高いと考えられます。

そこで、今のうちから段階的に定年年齢を引き上げることは選択肢として十分にあり得ます。

定年年齢の引上げのメリットとしては、主に以下の点が挙げられます。

◎ 労働力の確保

◎ 労働力の確保

◎ 優秀な人材の流出防止

◎ 熟練労働者の若手労働者への技術伝承

現在、国も65歳超雇用推進助成金という助成金を用意しており、65歳以上に定年年齢を引き上げることで、最大で145万円の助成金が出されることになっています(具体的な金額は下図を参照ください。)。

定年年齢を引き上げるのであれば、この助成金を活用していくとよいでしょう。

65歳超雇用推進助成金額(定年年齢の引上げ)

| 措置内容 | 65歳までの引上げ | 66歳以上の引上げ | ||

| 60歳以上の被保険者数 | 5歳未満 | 5歳 | 5歳未満 | 5歳以上 |

| 1〜2人 | 20万円 | 20万円 | 25万円 | 40万円 |

| 3〜9人 | 25万円 | 100万円 | 30万円 | 120万円 |

| 10人以上 | 30万円 | 120万円 | 35万円 | 145万円 |

もっとも、単に定年年齢だけを引き上げればよいという問題ではありません。定年年齢を引き上げるにあたっては、注意すべきポイントがあります。それは、不利益変更という問題です。

給与水準を一切変更せずにそのまま定年年齢の引き上げを行えば、当然人件費が大幅に増加してしまいます。

そこで、定年年齢を引き上げるに当たって、賃金額を現行よりも減少させる措置が考えられますが、労働契約法は、不利益変更の原則禁止を規定しており(労契法9条)、労働者の個別の同意を取り付けるか、就業規則の変更による不利益変更には合理性が要求されています(労契法10条)。

そこで、定年年齢を引き上げるに当たって、賃金額を現行よりも減少させる措置が考えられますが、労働契約法は、不利益変更の原則禁止を規定しており(労契法9条)、労働者の個別の同意を取り付けるか、就業規則の変更による不利益変更には合理性が要求されています(労契法10条)。

例えば、もともと60歳定年制、65歳までの継続雇用制度を採用していた企業が65歳まで定年年齢を引き上げるに当たって、賃金総額の上昇を抑制しようと継続雇用制度での給与水準よりも低い額の給与を就業規則の変更により設定した場合、不合理な不利益変更に該当し、無効になるのではないかという問題が生じます。

この問題について、55歳定年制を60歳定年制に移行する際に問題となった裁判例が参考になります。

第四銀行事件(最判平成9年2月28日、判時1597号7頁)

この事件では、銀行が就業規則を変更し、当時の定年年齢である55歳から60歳への定年延長を行い、それに伴って55歳以降の労働条件を定めたのですが、従前は、勤務に耐える健康状態にある男子行員が希望すれば58歳までの定年後在職制度の適用を受けることができるという事実上の運用がされていて、今回の変更により、定年後の在職者が58歳まで勤務して得ることができた賃金等の額を60歳定年近くまで勤務しなければ得ることができなくなるという変更でした。つまり、就労することができる年齢は55歳(健康状態の良好な男性社員であれば58歳)から60歳まで伸びる点は有利な変更ですが、その分、年間の給与額が抑えられてしまうという点で、不利益な点もあるという状況でした。この変更を不合理として裁判で争われました。

この問題について、最高裁はまず、一般的な規範として以下のように述べました。「当該規則条項が合理的なものであるとは、当該就業規則の作成又は変更が、その必要性及び内容の両面からみて、それによって労働者が被ることになる不利益の程度を考慮しても、なお当該労使関係における当該条項の法的規範性を是認することができるだけの合理性を有するものであることをいい、特に、賃金、退職金など労働者にとって重要な権利、労働条件に関し実質的な不利益を及ぼす就業規則の作成又は変更については、当該条項が、そのような不利益を労働者に法的に受忍させることを許容することができるだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容のものである場合において、その効力を生ずるものというべきである。右の合理性の有無は、具体的には、就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度、使用者側の変更の必要性の内容・程度、変更後の就業規則の内容自体の相当性、代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況、労働組合等との交渉の経緯、他の労働組合又は他の従業員の対応、同種事項に関する我が国社会における一般的状況等を総合考慮して判断すべきである。」

この問題について、最高裁はまず、一般的な規範として以下のように述べました。「当該規則条項が合理的なものであるとは、当該就業規則の作成又は変更が、その必要性及び内容の両面からみて、それによって労働者が被ることになる不利益の程度を考慮しても、なお当該労使関係における当該条項の法的規範性を是認することができるだけの合理性を有するものであることをいい、特に、賃金、退職金など労働者にとって重要な権利、労働条件に関し実質的な不利益を及ぼす就業規則の作成又は変更については、当該条項が、そのような不利益を労働者に法的に受忍させることを許容することができるだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容のものである場合において、その効力を生ずるものというべきである。右の合理性の有無は、具体的には、就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度、使用者側の変更の必要性の内容・程度、変更後の就業規則の内容自体の相当性、代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況、労働組合等との交渉の経緯、他の労働組合又は他の従業員の対応、同種事項に関する我が国社会における一般的状況等を総合考慮して判断すべきである。」

その上で、本件については、当時60歳定年制の実現が社会的にも強く要請されている一方、定年延長に伴う賃金水準等の見直しの必要性も高いという状況の中で、行員の約90パーセントで組織されている労働組合からの提案を受け、交渉、合意を経て労働協約を締結した上で行われたものであり、従前の55歳以降の労働条件は既得の権利とまではいえず、変更後の就業規則に基づく賃金水準は他行や社会一般の水準と比較してかなり高いなどの事情を考慮して、就業規則の変更は、不利益緩和のための経過措置がなくても、合理的な内容のものであると認めることができるとして、最終的に不合理な不利益変更には当たらないと結論づけました。

この最高裁判例で指摘されている要素が考慮要素として労働契約法10条に定められていることも考えると、以下の点を踏まえて、定年の引上げという目的に照らして判断がされることになります。

◎ 具体的に減額される給与の額

◎ 具体的に減額される給与の額

◎ 変更された新たな就業規則の内容

◎ 移行期に調整手当などを一定期間導入するなどの代償措置の有無

◎ 労働組合や労働者への説明や交渉の状況

したがって、代償措置を取って不利益を緩和する措置を講じ、いきなり給与額を下げるのではなく、1年、2年くらいのスパンで事前に労働者への説明会や意見聴取の機会をもつといった段階を経るのが得策です。

また、退職金についても、定年年齢を引き上げるに当たって、どのように制度設計するかという問題が生じます。具体的には、引き上げた期間についても退職金の計算に当たって考慮して、受給額を増加させるのか、退職金については、従来の定年時点で打ち止めとするのかという問題です。この点については、過去の裁判例が参考になります。

大阪第一信用金庫事件(大阪地判平成15年7月16日、労判857号13頁)

55歳定年制から60歳定年制に定年年齢を引き上げたものの、退職金については従前の55歳までを基礎として算出をしていた企業で定年を60歳に引き上げた以上、60歳までの勤続年数を退職金算定の基礎とすべきと主張して争ったのが本件です。

裁判所は、退職金算定の基礎となる勤続年数をどのように定めるかは、基本的には制度設計における裁量の問題であって、55歳から60歳までの就業期間を必ず退職金算定の基礎に組み入れなければならない法的な根拠は見当たらないとして労働者側の主張を退けました。

この裁判例からすれば、定年年齢の引き上げをしたからといって、退職金の算出に当たって、引き上げた期間も基礎とすべきというわけでは必ずしもありません(もちろん労働者にとってはその方が望ましいでしょう。)。

また、算出期間として考慮するとしても、増加率を他の期間と比べて緩やかにするなどの措置もありうる選択肢です。

なお、定年年齢を引き上げた際の退職金の受給時期については、旧制度の定年年齢の時点で受給させる方法と引き上げた定年年齢で受給させる方法の2つが考えられます。

前者を採用した場合、雇用が継続している状況で退職金を支給することになるため、退職所得に当たるのか、賞与として通常の給与になるのかという問題がありますが、この問題について、国税庁の見解は、労働協約等を改正していわゆる定年を延長した場合において、その延長前の定年(以下、「旧定年」という。)に達した使用人に対し、旧定年に達する前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与で、その支払をすることにつき相当の理由があると認められるものについては、給与所得ではなく退職所得として取り扱うとしています。

定年後再雇用の整備

助成金

定年年齢の見直しとあわせて検討すべき施策としては、定年後再雇用の整備が挙げられます。

具体的には、現行法の65歳までの継続雇用をさらに進めて、66歳以上の高齢労働者にも継続雇用制度を導入するというものです。

先ほど紹介した65歳超雇用推進助成金は、66歳以上の希望者全員の継続雇用の実施に対しても助成金が支給されます。

支給額は下の図のとおりです。

65歳超雇用推進助成金額(継続雇用制度)

| 措置内容 | 66歳〜69歳 | 70歳以上 | ||

| 60歳以上の被保険者数 | 4歳未満 | 4歳 | 5歳未満 | 5歳以上 |

| 1〜2人 | 10万円 | 20万円 | 15万円 | 25万円 |

| 3〜9人 | 15万円 | 60万円 | 20万円 | 80万円 |

| 10人以上 | 20万円 | 75万円 | 25万円 | 95万円 |

無期転換権への対応

この場合、無期転換権に対する対応をしておく必要があります。

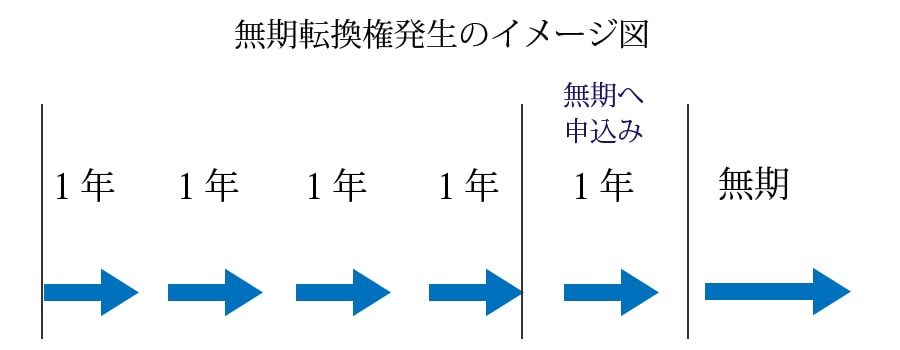

無期転換権とは、労働契約法18条に定められた制度です。

同一の使用者との間の有期雇用契約が通算5年を超え、労働者から使用者に対して、無期雇用契約の申込みを受けた場合には、使用者はこれを承諾したものと法律によって取り扱われることになります。

この無期転換権は平成25年4月1日に施行されているため、平成30年4月1日の契約以降、通算期間が5年を超える労働者が出てくることになります。

この無期転換権の要件からすれば、定年後の再雇用で有期労働契約を締結した場合も5年を超えて雇用することがあれば無期転換権が発生するのではないかということになります。

具体的には、60歳定年制を採用している企業が60歳で定年して以降、1年契約の有期労働契約を締結する継続雇用制度を導入し、まだまだ勤務できるとして65歳以降も契約を継続する場合、65歳〜66歳までの契約で通算期間が5年間を超えるため、66歳以降の契約が無期契約になるのかという問題です(下図も参照ください。)。

この点について、国の立法政策により高年齢者雇用安定法に基づいて65歳までの継続雇用が義務づけられており、さらに66歳以上の雇用も促している中で無期転換権を発生させるとすれば、企業は定年で一度退職した労働者を再度無期雇用で雇用することを余儀なくされるため、結果として66歳以降の雇用を控えてしまうという問題提起がなされました。

そのため、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法という特別法を制定し、定年後再雇用のケースについては、都道府県の労働局に計画書を提出し、その認定を受けることで、無期転換権が生じないこととされました。逆にいえば、この認定を受けなければ、定年後再雇用の場合でも無期転換権が発生してしまうため、忘れずに認定を受けておく必要があります(申請書は第二種計画認定・変更申請書の書式を参照ください。)。

就業規則の整備

定年後の継続雇用制度を導入する場合、定年後の労働条件をどのように設定するかについて検討しなければなりませんが、その際に、定年後再雇用労働者をどのように管理するのかを企業ごとに検討しなければなりません。具体的には定年後再雇用労働者に適用される就業規則をどのように設計するかという問題です。

いくつか方法が考えられますが、①一つの就業規則ですべての労働者を管理する方法、②有期労働契約者と同じ就業規則の中に規定を設ける方法、③定年後再雇用労働者のみを対象にした就業規則を作成するという3つの方法があります。

まず、①一つの就業規則ですべての労働者を管理する場合、(ア)すべての労働者に適用する規定と(イ)正社員だけに適用する規定(定年後再雇用労働者には適用させない規定)、(ウ)定年後再雇用労働者のみに適用させる規定を峻別しなければなりません。

まず、①一つの就業規則ですべての労働者を管理する場合、(ア)すべての労働者に適用する規定と(イ)正社員だけに適用する規定(定年後再雇用労働者には適用させない規定)、(ウ)定年後再雇用労働者のみに適用させる規定を峻別しなければなりません。

特に(イ)の正社員だけに適用する規定を定年後再雇用労働者にも適用が及ばないよう、十分に注意しなければなりません。

例えば、定年後再雇用労働者には定期昇給をさせないとすれば、昇給規定については、適用除外である旨を就業規則に明記しておかなければなりません。

具体的には、「従業員(定年後再雇用労働者を除く。)の昇給については、毎年○月○日に会社の業績、各人の勤務成績等を勘案して決定する。」といった形での規定が考えられます。

これを怠ってしまうと、正社員と同様のルールが適用されることになります。

なぜなら、就業規則には最低基準としての効力が認められるため、たとえ雇用契約書に「昇給なし」と規定していても、それは就業規則よりも低い基準となってしまうため、無効になってしまいます。

したがって、上記の分類はしっかりと行わなければなりません。

なお、(ウ)の定年後再雇用労働者のみに適用させる規定については、独立した章を設けて規定することになるでしょう。

また、②の場合も同様で、(ア)すべての有期雇用労働者に適用する規定、(イ)定年後再雇用労働者以外の有期雇用労働者に適用する規定、(ウ)定年後再雇用労働者のみに適用させる規定を峻別しなければなりません。

イで解説した無期転換権の行使方法についての規定は、定年後再雇用労働者以外の有期雇用労働者に適用する規定として挙げられるでしょう。

③の場合には、①と②のアプローチとは逆に、通常の就業規則のうち、定年後再雇用労働者に準用する部分を取り上げる作業が必要になります。懲戒、表彰に関する規定は準用するケースが多いのではないかと考えられます。

逆に、給与については、正社員の賃金テーブルを用いず、個別の雇用契約で定めるとする企業が多いので、賃金に関する規定は準用させないことになるでしょう。

同一労働同一賃金への対応

定年後再雇用労働者の賃金を決定するに当たっては、定年前の賃金体系よりも低い水準の額にすることが多いのが現状です。

高年齢者雇用安定法は、あくまで65歳までの雇用確保措置を講じることを企業に義務付けているにとどまり、具体的な雇用条件については、明記をしているわけではありません。

高年齢者雇用安定法は、あくまで65歳までの雇用確保措置を講じることを企業に義務付けているにとどまり、具体的な雇用条件については、明記をしているわけではありません。

そのため、就業規則や個別の雇用契約書によって、労働条件を自由に設定することができるというのが原則です。

ただし、全くのフリーハンドで設定できるわけではありません。なぜなら、定年後再雇用労働者も有期契約であれば、有期雇用労働者に関する法律の適用があるからです。

すなわち、現行法では労働契約法、今回の働き方改革関連法の成立後は、改正パートタイム労働法の規制を受けます。

この点、定年後再雇用労働者の労働条件が現行法の労働契約法20条に違反しないかが問題となった事例があり、参考になります。

長澤運輸事件第1審(東京地判平成28年5月13日、判タ1430号217頁)

この裁判は、従業員数66人の運送会社において、昭和55年から平成5年までに入社した従業員が60歳で定年し、その後に定年後再雇用労働者として勤務を継続しました。この定年後再雇用の労働条件としては、職務内容と勤務場所は定年前の正社員のときと同じで、雇用契約上は、転勤もあり得るという内容でした。しかしながら、正社員のときの給与額と定年後再雇用の給与額に相違があったため(正社員と定年後再雇用の給与面の相違は、下図を参照。)、定年後再雇用労働者となった複数の従業員が会社に対して、正社員と同等の賃金を請求した事案です。

正社員と定年後再雇用労働者の違い

| 定年前 | 定年後 | |

| 基本給 | 12万7700円 | 12万5000円 |

| 職務給

能率給 |

あり(7万6952円~8万2952円)

(3.1~4.6パーセント) |

なし

ただし歩合給あり(7~12パーセント) |

| 精勤手当 | あり(5000円) | なし |

| 役付手当 | あり | なし |

| 住宅手当 | あり(1万円) | なし |

| 無事故手当 | 5000円 | 5000円 |

| 家族手当 | あり(最大1万5000円) | なし |

| 超過手当 | あり | あり |

| 通勤手当 | 上限4万円 | 上限4万円 |

| 賞与 | あり | なし |

| 調整手当 | なし | あり(2万円) |

第1審の東京地裁では、会社側が定年後再雇用の条件相違はあくまで定年を理由とするものであって、期間の定めがあることを理由とする相違ではないため、労働契約法20条の適用はないとして争いました。

そこで、定年後再雇用労働者の事案においても労働契約法20条の適用があるかという問題について、東京地裁は「同条の適用範囲について、使用者が期間の定めの有無を理由として労働条件の相違を設けた場合に限定して解すべき根拠は乏しい。」と述べて、使用者の主観によって、労働契約法20条の適用の有無を判断するのではなく、あくまで無期雇用と有期雇用で条件の差異がある場合には、この規定の適用があるとしました。

そこで、定年後再雇用労働者の事案においても労働契約法20条の適用があるかという問題について、東京地裁は「同条の適用範囲について、使用者が期間の定めの有無を理由として労働条件の相違を設けた場合に限定して解すべき根拠は乏しい。」と述べて、使用者の主観によって、労働契約法20条の適用の有無を判断するのではなく、あくまで無期雇用と有期雇用で条件の差異がある場合には、この規定の適用があるとしました。

したがって、定年後再雇用の場合にも労働契約法20条は適用されることになります。

その上で、今回の相違が不合理として労働契約法20条に違反するかについて、「有期契約労働者の職務の内容並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲が無期契約労働者と同一であるにもかかわらず、労働者にとって重要な労働条件である賃金の額について、有期契約労働者と無期契約労働者との間に相違を設けることは、その相違の程度にかかわらず、これを正当と解すべき特段の事情がない限り、不合理であるとの評価を免れないものというべきである。」という規範を立てた上で、本件では、正社員と定年後再雇用労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度は同じであり、勤務場所や勤務の内容を変更することがあるという点も同じであり、運送業務という職務内容に照らし、定年前後においてその職務遂行能力について有意な差は生じないと認定して、給与格差は不合理な差異として労働契約法20条に違反すると結論づけました。

長澤運輸事件控訴審(東京高判平成28年11月2日、判タ1432号77頁)

会社側が控訴したことで、第1審は確定せず、控訴審の判断が出されました。この控訴審では、第1審と真逆の判決となり、格差は不合理な格差とはいえないとして労働契約法20条には違反しないと結論づけました。

東京高裁は、「労働契約法20条は、有期労働契約者と無期労働契約者との間の労働条件の相違が不合理と認められるか否かの考慮要素として、①職務の内容、②当該職務の内容及び配置の変更の範囲のほか、③その他の事情を掲げており、その他の事情として考慮すべきことについて、上記①及び②を例示するほかに特段の制限を設けていないから、労働条件の相違が不合理であるか否かについては,上記①及び②に関連する諸事情を幅広く総合的に考慮して判断すべきものと解される。」として、東京地裁とは異なる判断基準を立てました。

東京高裁は、「労働契約法20条は、有期労働契約者と無期労働契約者との間の労働条件の相違が不合理と認められるか否かの考慮要素として、①職務の内容、②当該職務の内容及び配置の変更の範囲のほか、③その他の事情を掲げており、その他の事情として考慮すべきことについて、上記①及び②を例示するほかに特段の制限を設けていないから、労働条件の相違が不合理であるか否かについては,上記①及び②に関連する諸事情を幅広く総合的に考慮して判断すべきものと解される。」として、東京地裁とは異なる判断基準を立てました。

その上で、「従業員が定年退職後も引き続いて雇用されるに当たり、その賃金が引き下げられるのが通例であることは、公知の事実であるといって差し支えない。」、「定年後の継続雇用制度は、法的には、それまでの雇用関係を消滅させて、退職金を支給した上で、新規の雇用契約を締結するものであることを考慮すると、定年後継続雇用者の賃金を定年時より引き下げることそれ自体が不合理であるということはできない。」と言及し、「控訴人(会社)は、被控訴人ら(労働者)を含めた定年後再雇用者の賃金について、定年前の79パーセント程度になるように設計しており、・・・控訴人の属する規模の企業の平均の減額率をかなり下回っている。このことと、控訴人は、本業である運輸業については、収支が大幅な赤字となっていると推認できることを併せ考慮すると、年収ベースで2割前後賃金が減額になっていることが直ちに不合理であるとは認められない。」と判断しました。

東京地裁と東京高裁で判断が異なった理由としては、労働契約法20条についての解釈論、具体的には、考慮要素のウエイトの置き方が異なった点が挙げられます。

また、東京高裁の判断の方は、東京地裁の判断よりも社会的な賃金水準の状況や企業の限られた資金の中で高齢者雇用を維持しなければならないというバランス、賃金設計をするに当たって、労働組合との交渉経緯といった事情も考慮しており、現実に即した判断と考えられます。

ただし、この事件は労働者側が最高裁に上告しており、近いうちに最高裁判所の判断がなされる可能性があります。東京地裁と東京高裁で判断が分かれたことも踏まえると、この事案が限界事例に近いのではないかと考えられます。

そこで、この裁判例を踏まえて、定年後再雇用労働者の労働条件を設定するポイントを挙げておきます。

・業務内容、責任の程度に差異を設ける

労働契約法20条や改正されたパートタイム労働法の規定からすれば、やはり無期雇用労働者と定年後再雇用労働者との間で、担当させる業務の内容と最終的な責任の程度に差異を設けるのが基本的な対応になります。

・勤務時間で差異を設ける

仮に、業務内容を定年前後で差を設けることがなかなか難しい場合でも、無期雇用労働者の労働時間よりも短い労働時間にすることで差異を設けるという方法は検討に値します。具体的には、無期労働者の労働時間が1日8時間の場合には、定年後再雇用労働者については、1日4時間あるいは6時間という形をとれば、賃金格差が生じるのはむしろ当然ということになります。

また、時間外労働や休日労働の有無でも差異を設けることが可能です。

・勤務地で差異を設ける

長澤運輸事件では、正社員と定年後再雇用労働者ともに転勤があり得るということでこの点に差異はなかったわけですが、定年後再雇用労働者については、セカンドライフの設計にも影響を与えてしまうため、転勤のない勤務地限定の契約とすることが考えられます。

以上のポイントを押さえた上で、対象者に向けて説明会を行って意見を募ることで、労働者の納得を少しでも得るように努めることが企業には求められています。

このように高齢者の労働力を活かすに当たっては、気をつけなければならない点が複数あります。

このように高齢者の労働力を活かすに当たっては、気をつけなければならない点が複数あります。

したがって、高齢者の労働問題について、専門的な知識を有する弁護士に相談の上、進めていく必要があります。

デイライト法律事務所では、企業法務部の中で労働専門チームを設け、労働問題を専門的に取り扱う弁護士が企業の日々の労務問題に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。