有給休暇とは?付与日数・繰り越しと労働基準法の取得義務

有給休暇とは、一定の要件を満たした従業員に対し、会社が定める通常の休日(所定休日)とは別に与えられる休暇のことをいいます。

有給休暇は多くの従業員が関わる身近な事柄ですが、従業員と会社との間でトラブルになるケースも少なくありません。

トラブルにならないためにも、会社も従業員も有給休暇についてしっかり理解しておく必要があります。

本記事では、有給休暇全般、例えば、有給休暇の法律上のルール(付与される条件や付与日数等)はどのようになっているかについて、労働問題を重点的に扱っている弁護士が解説いたします。

有給休暇についてお困りの方はぜひご覧ください。

目次

有給休暇とは

有給休暇とは、一定の要件を満たした従業員に対し、会社が定める通常の休日(所定休日)とは別に与えられる休暇のことをいいます。

通常、従業員が会社を休んだ場合には賃金は支払われませんが(これをノーワーク・ノーペイの原則といいます。)、有給休暇を使用した場合は一定の賃金を支払うことが義務付けられています。

有給休暇は、その他に、

- 有給

- 有休

- 年次有給休暇

- 年休

と呼ばれたりしますが、基本的に全て同じ意味です。

有給休暇については、労働基準法第39条に定められています。

第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。※2項〜10項は省略

引用元:労働基準法|e−Gov法令検索

有給休暇は社員の権利?それとも義務?

有給休暇は、社員が請求できる権利です。

社員目線で考えたときは、必ず取得しなければならないという義務を負っているわけではありません。

また、下記の最高裁判例でも、以下のように判示して有給休暇は権利であることを認めています。

判例 林野庁白石営林署事件(最高裁昭和48年3月2日民集27巻2号191頁)

年次有給休暇の権利は、前述のように、同条一、二項の要件が充足されることによつて法律上当然に労働者に生ずる権利であつて、労働者の請求をまつて始めて生ずるものではなく、また、同条三項にいう「請求」とは、休暇の時季にのみかかる文言であつて、その趣旨は、休暇の時季の「指定」にほかならないものと解すべきである。※下線及び太字は執筆者による

有給休暇の目的

有給休暇の目的は、所定休日の他に休暇を与えることにより、従業員の心身の疲労を回復させることです。

簡単に申し上げれば、従業員には少しでも多く休んでもらってリフレッシュしてもらうことが有給休暇の目的になります。

有給休暇の付与日数

正社員(パート・アルバイト以外)の場合

通常の労働者に与えなければならない年次有給休暇の日数は、次の表のとおりです。

| 勤続年数 | 6カ月 | 1年6カ月 | 2年6カ月 | 3年6カ月 | 4年6カ月 | 5年6カ月 | 6年6カ月以上 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 有給日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |

パート・アルバイトの場合

パートタイマー(短時間労働者)に与えなければならない年次有給休暇の日数は、次の表のとおりです。

| 雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分に応ずる年次有給休暇の日数 | ||||||||

| 週所定労働 時間 |

所定労働 日数 |

6カ月 | 1年6カ月 | 2年6カ月 | 3年6カ月 | 4年6カ月 | 5年6カ月 | 6年6カ月 以上 |

| 30時間以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 | |

| 30時間未満 | 5日 | |||||||

| 4日 (※1) |

7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | |

| 3日 (※2) |

5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |

| 2日 (※3) |

3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |

| 1日 (※4) |

1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 | |

(※1)週以外の期間によって労働日数が定められている場合は、1年間の所定労働日数が169日〜216日の場合

(※2)週以外の期間によって労働日数が定められている場合は、1年間の所定労働日数が121日〜168日の場合

(※3)週以外の期間によって労働日数が定められている場合は、1年間の所定労働日数が73日〜120日の場合

(※4)週以外の期間によって労働日数が定められている場合は、1年間の所定労働日数が48日〜72日の場合

上表のとおり、いわゆるパートタイマーであっても、週の所定労働時間が30時間以上の場合や週の所定労働日数が5日(もしくは1年間の所定労働日数が217日以上)の場合、通常の労働者と同じ有給休暇を与えなければなりません。

半日、時間単位で有給休暇を付与することができる?

結論としては、半日、時間単位で有給休暇を付与することができます。

半日有給休暇

半日単位の有給休暇は、労働基準法等の法律に定められてはいません。

この点について、行政解釈では、会社は半日単位で有給休暇を付与しなければいけないという義務はないとされています(昭24.7.7基収1428号、昭63.3.14基発150号)。

もっとも、半日単位の付与を禁止している訳ではないため、従業員が希望し、会社が同意した場合であれば、労使協定が締結されていない場合でも、本来の日単位取得の阻害とならない範囲で適切に運用される限り、半日単位で付与することは問題がないとされています(平7.7.27基監発33号)。

「半日単位」をどのように付与するかについては、

- ① 午前と午後というように区分する

- ② 所定労働時間を2で割る

などの方法が考えられます。

半日単位での取得日数の上限は法律で定められていませんが、会社が「1年度あたり10回まで」というような上限を定めるなどの運用にすることは可能です。

半日単位の有給休暇の内容や取得方法については、就業規則に記載する必要があります(労働基準法89条1号)。

時間単位有給休暇

時間単位の有給は法律上、認められています(労働基準法39条4項、労働基準法施行規則24条の4)。

労使協定を締結すれば、時間単位で有給休暇を取得させることができます。

時間単位有給休暇は、1年の単位で5日以内までとしなければなりません。

この点について、半日単位有給休暇は、5日以内までという制限はありません。

加えて、半日有給休暇を取得しても、時間単位有給休暇の取得できる時間数には影響を与えません。

そのため、半日有給休暇と時間単位有給休暇どちらも導入している会社では、併用して取得することができます。

有給休暇の付与日数の計算ツール

会社は、有給休暇(労働者による請求、計画的付与、会社による時季指定)を与えたときは、時季、日数及び基準日を従業員ごとに明らかにした書面を作成し、3年間保存しなければなりません(労働基準法施行規則24条の7)。

このように有給休暇を管理する書面のことを「年次有給休暇管理簿」といいます。

年次有給休暇管理簿などのサンプルは、下記をご参照ください。

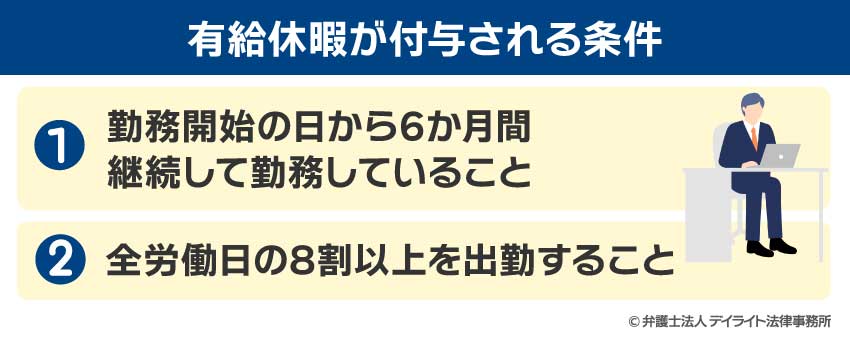

有給休暇が付与される条件

有給休暇はすべての従業員に与えなければならないというものではありません。

以下の①②の要件を満たす従業員に該当する場合、与えなければなりません。

①勤務開始の日から6か月間継続して勤務していること

この「6か月間継続して勤務」するとは、6か月間途切れることなく在籍することであり、出勤を続けることではありません。

また、「継続して勤務」は実質的に判断されるため、以下のような場合には、継続的に勤務していたとみなされる可能性があります。

具体例 「継続して勤務」があるとみなされる状況の例

- 定年後、嘱託社員として再雇用

- 休職者が復職した場合

- 短期労働契約の更新

- 在籍での出向

- 臨時労働者の正社員への採用

②全労働日の8割以上を出勤すること

ここにいう「全労働日」とは、従業員の労働義務がある日を指します。

そのため、休日や同様の一般休暇日については、この「全労働日」に含まれません。

また、「8割以上の出勤」には、次の期間は出勤したとみなされます。

具体例 8割以上の出勤の要件につき、出勤したと見なされる例

- 業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間

- 育児休業、介護休業した期間

- 産前産後の休業した期間

- 有給休暇を取得した日

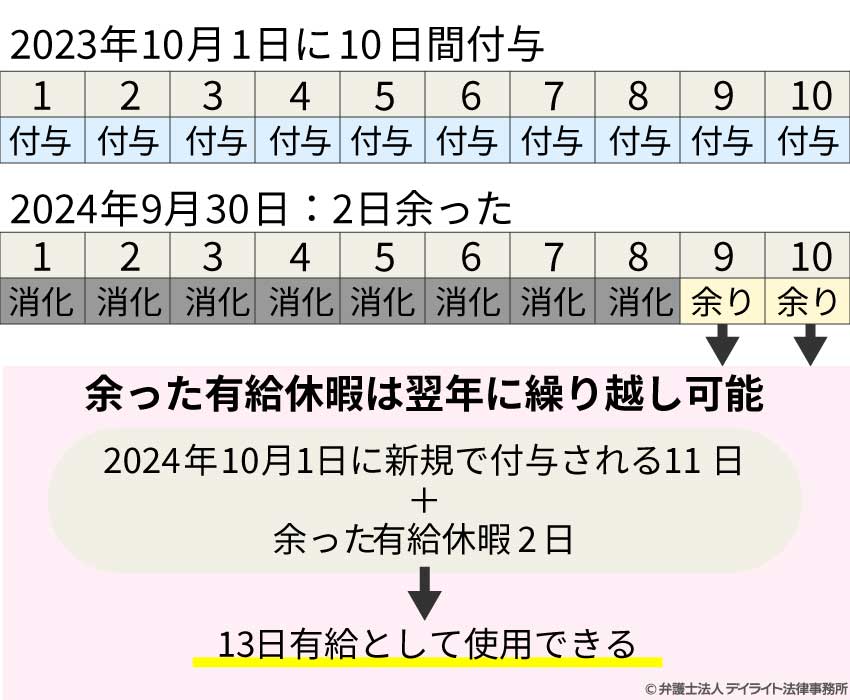

有給休暇を繰り越しできる?

有給休暇は、当該年度で消化しきれなかった場合、翌年度に繰り越しすることができます。

繰り越しの具体例

- 2023年4月1日入社

- 入社から半年後の2023年10月1日に10日間付与

- 2024年9月30日にまでに8日消化したが、2日余った

このケースでは、2024年10月1日に新規で付与される11日に、余った2日を足した13日を有給として使用できることになります。

このケースでは、2024年10月1日に新規で付与される11日に、余った2日を足した13日を有給として使用できることになります。

ただし、この余った2日間に関しては、下記で解説する時効との関係で、2025年9月30日までしか有効期限はありません。

有給休暇の有効期限(時効)

有給休暇を取る権利は、権利が発生した日から2年以内に使わないと、時効により消滅します。

有給休暇権は、順次時効により消滅してしまうので、前年度からの繰越分の有給休暇権をもつ従業員から出された有給休暇の申請については、本人から明確な申出がなくとも前年度分の休暇使用として取り扱うべきです。

有給休暇は何日まで貯められる?

2年の時効にかからない限り、実際に残っている日数分を貯めることができます。

例えば、フルタイムの通常の従業員は6年6ヶ月勤務すれば、20日有給休暇が与えられます。

その従業員が1日も使わず、次年度に有給休暇をさらに20日付与された場合は、合計40日を貯めることができます。

もっとも、実際には上記で解説したとおり、年5日の消化義務があるため、法律を守っていれば、貯められる日数の最大としては35日になります。

なお、法律以上の有給休暇が与えられている会社では、時効にかからない限り、従業員は実際に貯まっている日数を保持できることになります。

年5日の有給休暇取得義務化とは?

有給休暇についての法改正

2019年4月から、有給休暇が10日以上付与される従業員について、年5日は確実に取得させるべきことが会社の義務となりました(労働基準法39条7項)。

引用元:労働基準法|e−Gov法令検索

このような会社の義務が定められた背景には、上記でも解説したとおり、日本が諸外国に比べて、有給休暇の取得率が低いことにあります。

有給休暇取得の義務化について、詳しくは以下をご覧ください。

有給休暇の金額〜賃金の計算方法〜

有給休暇を取得した場合に支払われる賃金の計算方法については、就業規則等の定めにより、以下の3つの方法のいずれかになります。

- ① 通常の賃金

- ② 平均賃金

- ③ 労使協定に基づく健康保険上の標準報酬日額相当額

通常の賃金とは、当該従業員が、仮にその日所定労働時間を働いていたらもらえる賃金のことをいいます。

要するに、その従業員が休まず働いていたらもらえる金額ということです。

ただし、臨時に支払われた賃金や残業代については、通常の賃金を計算する上では対象外です。

通常の賃金は、労働基準法施行規則25条1項各号により以下のように計算します。

- (時給制の場合):時給 × 所定労働時間

- (日給制の場合):日額がそのまま

- (週給制の場合):週給 ÷ 当週の所定労働日数

- (月給制の場合):月給 ÷ 当月の所定労働日数

具体例

- 月給制で基本給が30万円(基本給のみの支払いを前提)

- 所定労働日数が20日

- この従業員が1日有給休暇を取得した

【計算】

30万円÷20日=1万5000円

この従業員が1日有給休暇を取得した場合の賃金は、1万5000円となります。

平均賃金で計算する場合は、原則、以下の計算式になります(労働基準法12条)。

直近3ヶ月に支払われた賃金の総額には、手当等の名称にかかわらず、基本的に全てのものが含まれます(労働基準法11条)。

ただし、臨時に支払われた賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません(労働基準法12条4項)。

具体例

- 給料の締め日が毎月月末締め

- 直近3ヶ月に支払われた賃金の総額が75万円(5月=25万円、6月=30万円、7月=20万円)

- 休日を含む暦日数が92日(5月1日〜7月31日)

- この従業員が8月に1日有給休暇を取得した

【計算】

75万円÷92日=8152.17

この従業員が1日有給休暇を取得した場合の賃金は、8152円(円未満四捨五入)となります。

労使協定を締結した場合、健康保険上の標準報酬月額 ÷ 30で日額を計算し、その金額を有給休暇の1日分の賃金とすることもできます。

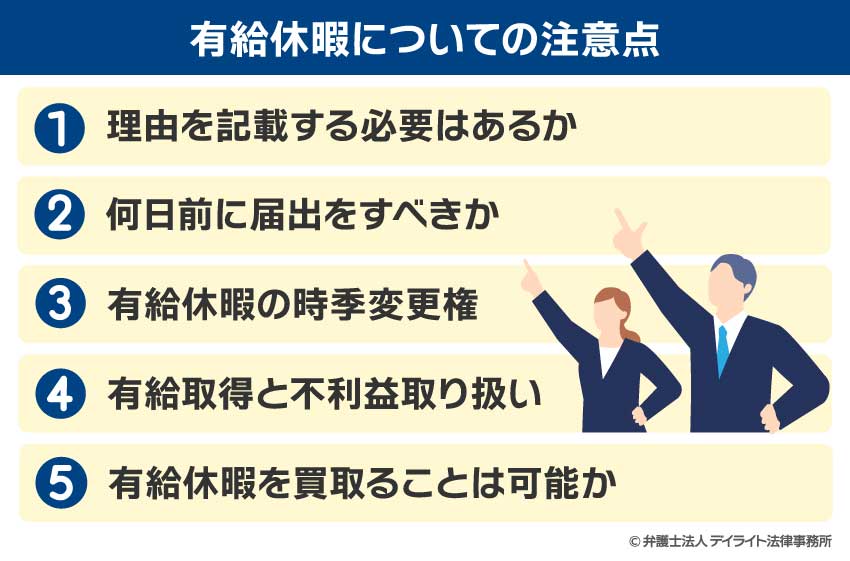

有給休暇についての注意点

理由を記載する必要はあるか

従業員は、原則、有給休暇を何のために使用するか自由に決めることができます。

最高裁判例でも、「年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である」(最高裁昭和48年3月2日民集27号2巻191号、白石営林署事件)と判示されています。

このように、従業員が有給休暇を自由に使用できる原則があることから、従業員は、有給休暇の取得届等に、取得理由を記載する必要はありません。

また、会社から取得理由を口頭で尋ねられたとしても答える必要はないです。仮に回答するとしても、例えば、「私用のため」と簡単に答えるだけで良いです。

会社としても、有給休暇の理由を尋ねることはそれだけで直ちに違法とはなりませんが、従業員を萎縮させて有給休暇の取得を事実上制限することになりかねないので、特段の事情がない場合(特段の事情の例としては、事業場の正常な運営を妨げる場合等)は、理由を尋ねるべきではないでしょう。

何日前に届出をすべきか

従業員が有給取得について、何日前までに会社に届出をしなければならないかという法律上の規定はありません。

そうすると、原則的には、従業員は、いつ届出をしても良いことになります。

もっとも、就業規則等において、「◯日前までに届出を要する。」と記載している会社も多いかと思います。

このような就業規則の記載は、基本的に適法なものと考えられています。

裁判例でも、有給取得の2日前までに請求(時季指定)をしなければならないとした就業規則は、合理性があるとして、有効と扱っています(最高裁昭和57年3月18日民集36巻3号366頁、電電公社此花電報電話局事件)。

具体的に何日前までなら届出を就業規則等で要求できるかは、下記で解説する会社の時季変更権との関係上、ケースバイケースです。

企業規模や業態等が考慮されて就業規則の記載の有効性は判断されます。

例えば、特段の理由もなく、就業規則に「3ヶ月前までに届出を要する。」というような記載することは、あまりにも前段階で届出を要求しているという意味で、無効と判断される可能性が高いです。

何日前に届出をすべきかという問題については、結局、就業規則等の会社のルールがどうなっているかをまず確認し、その就業規則等の記載が有効である限り、従業員はその定めに従っていくことになります。

有給休暇の時季変更権

上記のように、有給休暇の請求があっても、「事業場の正常な運営を妨げる場合」、会社は従業員から請求のあった有給休暇を別の日にするよう変更を命じることができます。

この場合、特に会社から別の日を指定する必要はなく、従業員は変更された以外の日で再度自由に休暇日を指定できます。

この「事業場の正常な運営を妨げる場合」とは、当該従業員の有給休暇取得日の労働がその者の従事する業務組織の運営にとって不可欠であり、かつ代替要員を確保するのが困難である場合をいいます。

なお、退職予定者が「退職予定日の前に、残りの有給休暇を全部消化したい。」と申し出てくることがあります。

このときは、もはや時季変更することは不可能となります。

有給休暇の時季変更権の行使について以下をご覧ください。

有給取得と不利益取り扱い

会社は、有給休暇を取得した従業員に対して、賃金の減額その他不利益な取り扱いをしないようにしなければなりません(労働基準法136条)。

第百三十六条 使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

引用元:労働基準法|e−Gov法令検索

たとえば、精皆勤手当や賞与の計算上、有給取得日を欠勤扱いとすることは、違法と解されます。

また、昇給・昇格などの処遇において、有休取得を理由に不利益な取り扱いをすることも違法となる可能性が高いです。

裁判例でも、以下のような例があります。

昇給の判断材料の出勤率の算定にあたり、有給休暇取得日を欠勤日として扱う条項を無効と判断した例

(最高裁平成元年12月14日民集43巻12号1895巻、日本シェーリング事件)

賞与の算出において、有給休暇取得日を欠勤扱いにした処置を無効と判断した例

(最高裁平成4年2月18日労判609号12頁、エス・ウント・エー事件)

有給休暇を買取ることは可能か

会社が有給休暇の買上げを予約し、予約された日数について有給取得を認めないことは、有給の保障(労働基準法39条)に反するため、原則的には認められません。

もっとも、下記のような場合は例外的に買い取りが認められています。

- ① 退職時までに消化しきれなかった(余ってしまった)有給休暇

- ② 時効消滅した有給休暇

- ③ 法律(労働基準法)以上の有給休暇が与えられている場合

有給休暇の社会的な問題点

日本は諸外国に比べると、有給休暇の取得率は低いと言われています。

厚生労働省の調査によると、2021年(令和3年)の1年間に会社が付与した有給休暇の日数は、従業員1人平均17.6日で、このうち従業員が取得した日数は10.3日で、取得率は58.3%となっています。

この取得率は、1984年(昭和59年)以降過去最高の数字となっており、近年、取得率は増加傾向にあります。

他方で、欧米などの諸外国では有給休暇の取得率が80%以上となっている国も多くあり、日本の取得率の低さは、いまだに社会的な問題といえるでしょう。

厚生労働省の調査によると、2022年(令和4年)の1年間に会社が付与した有給休暇の日数は、従業員1人平均17.6日で、このうち従業員が取得した日数は10.9日で、取得率は62.1%となっています。

この取得率は、1984年(昭和59年)以降過去最高の数字となっており、近年、取得率は増加傾向にあります。

他方で、欧米などの諸外国では有給休暇の取得率が80%以上となっている国も多くあり、日本の取得率の低さは、いまだに社会的な問題といえるでしょう。

有給休暇の取得率を向上させるメリット

会社が有給休暇の取得率を向上させるメリットとしては、以下のようなものが考えられます。

生産性の向上

人は、疲労が蓄積していると、業務効率性が落ち本来の実力を発揮できません。

通常の休日だけでなく、有給も用いて疲労を回復してもらい、従業員の本領を発揮してもらうことによって、会社全体の生産性の向上に繋がるといえます。

離職率の低下

休みが取りにくいというのは、従業員が会社を退職する理由として挙げられやすいものです。

有給休暇の取得率が上がれば、従業員にとって休みやすい職場であるということ認識してもらうことができ、離職率の低下に繋がると考えられます。

求人の際のアピールになる

最近では、ワーク・ライフバランスを重視している求職者も増えています。

そのため、有給休暇の取得率が高いことは、求人の際にアピールになり、優秀な人材の確保が期待できます。

他の会社と比べて有給休暇の取得率が高い場合は、積極的に取得率を公表しましょう。

有給休暇の取得率を上げたくても、従業員がなかなか取得しようとせず、会社としても困っているというケースもあるでしょう。

そのようなケースでは、計画年休の導入をして従業員の有給取得をスムーズに促すことを検討してみましょう。

計画年休とは、労使協定を締結すれば、5日を超える部分について(付与される有給休暇のうち、5日間は従業員が自由に使用できる)、会社があらかじめ労働者の有給休暇取得日を指定できる制度です(労働基準法39条6項)。

この制度をうまく活用すれば、有給休暇の取得率向上が期待できます。

なお、計画年休の導入にあたっては、労使協定を締結する必要があります。

有給休暇についてのよくあるQ&A

有給休暇はパートでも取得できる?

有給休暇はパートでも取得できます。

有給休暇はパートでも取得できます。

パート(パートタイマー)とは、フルタイムの社員と比べて、所定労働時間や所定労働日数が短い社員のことをいいます。

パートだとしても、週の所定労働時間が30時間以上の場合や週の所定労働日数が5日(もしくは1年間の所定労働日数が217日以上)の場合は、フルタイムの正社員と同じように有給休暇が付与されます。

それ以外のパートについては、週の所定労働日数(週以外の期間によって労働日数が定められている場合は1年間の所定労働日数)に応じて一定の有給休暇が付与されます(労働基準法施行規則24条の3第3項)。

パートの有給休暇の付与日数については、以下をご覧ください。

有給休暇は月に何回まで?

有給休暇は月に何回までという制限はありません。

有給休暇は月に何回までという制限はありません。

例えば、有給休暇が30日ある従業員が、その30日を連続して使用して1ヶ月丸々休むということも可能です。

有給休暇の繰り返しの取得を制限できる?

会社側は、原則、「◯日間連続で有給休暇を取得してはいけない。」や、「◯月〜◯月の間は有給休暇を取得してはいけない。」等の有給休暇の取得制限をすることはできません。

会社側は、原則、「◯日間連続で有給休暇を取得してはいけない。」や、「◯月〜◯月の間は有給休暇を取得してはいけない。」等の有給休暇の取得制限をすることはできません。

もっとも、例外的に、上記で解説した時季変更権によって、一定程度の取得制限が可能となる場合があります。

有給休暇が残ったまま退職したらどうなる?

残った有給休暇は全て消滅します。

残った有給休暇は全て消滅します。

有給休暇は、従業員と会社との間に雇用契約があることが前提となる権利です。

そのため、雇用契約が解消された(退職した)後については、有給休暇は消滅してしまいます。

もっとも、上記でも解説したとおり、退職時に消化しきれなかった有給休暇を会社が買い取ることはできます。

有給休暇を取得させなかった場合、会社に罰則はある?

違反の内容によって罰則が定められています。

違反の内容によって罰則が定められています。

従業員が有給休暇の請求をしたのに対し、会社側が正当な理由なしに拒否をした場合等は、使用者は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となる可能性があります(労働基準法119条1号)。

また、年5日の消化義務に違反した場合は、使用者は30万円以下の罰金となる可能性があります(労働基準法120条1項)。

まとめ

- 有給休暇とは、一定の要件を満たした従業員に対し、会社が定める通常の休日(所定休日)とは別に与えられる休暇のことをいう。

- 有給休暇の目的は、所定休日の他に休暇を与えることにより、従業員の心身の疲労を回復させることである。

- 有給休暇の付与日数は、正社員とパートタイマーで基本的に異なる。

- 有給休暇は、半日や時間単位で付与することも可能である。

- 有給休暇を管理する書面として、年次有給休暇管理簿の作成義務がある。

- 有給休暇は、社員が請求できる権利である。

- 有給休暇が付与される条件は、①勤務開始の日から6か月間継続して勤務していること、②全労働日の8割以上を出勤することである。

- 有給休暇の賃金の計算方法には、①通常の賃金、②平均賃金、③労使協定に基づく健康保険上の標準報酬日額相当額がある。

- 有給休暇の繰り越しは、時効で消滅しない限り認められる。

- 従業員は有給休暇の取得届等に、取得理由を記載する必要はない。

- 有給休暇の買い取りは原則認められないが、①退職時までに消化しきれなかった(余ってしまった)有給休暇を買い取る時、②時効消滅した有給休暇を買い取るとき、③法律(労働基準法)以上の有給休暇が与えられているときなどに買い取りが認められている。

- 有給休暇の取得の制限は、原則ない。

- 有給休暇が残ったまま退職したら、全て消滅してしまう。

有給休暇は、従業員の権利であり、労務管理上避けて通れない問題です。

会社として有給休暇の扱いを正しく理解していなければ、従業員とトラブルの原因になることがあります。

有給休暇について、困難な問題に直面した場合は、労働を専門とする弁護士に相談されることをお勧めします。