労働審判とは?手続きの流れ・費用や注意点|弁護士が解説

労働審判とは、会社と従業員等とのトラブルについて、迅速に解決するための手続きのことをいいます。

労働審判は、通常の裁判と比べて早く解決できるというメリットはあるものの、申立側(多くは従業員側)は労働審判申立書、相手側(多くは会社側)は答弁書などの書類を提出しなければなりません。

また、とてもタイトな期間内で自らの主張を正当化する証拠資料を集めるなどの準備が必要となるため、労働審判で勝つためには専門的な知識や経験がポイントとなります。

ここでは、労働問題に注力する企業側の弁護士が労働審判の手続の流れ、必要な書類・費用、ポイントなどについてわかりやすく解説しています。

ぜひ参考になさってください。

目次

労働審判とは

労働審判とは、会社と従業員等とのトラブルについて、迅速に解決するための手続きのことをいいます。

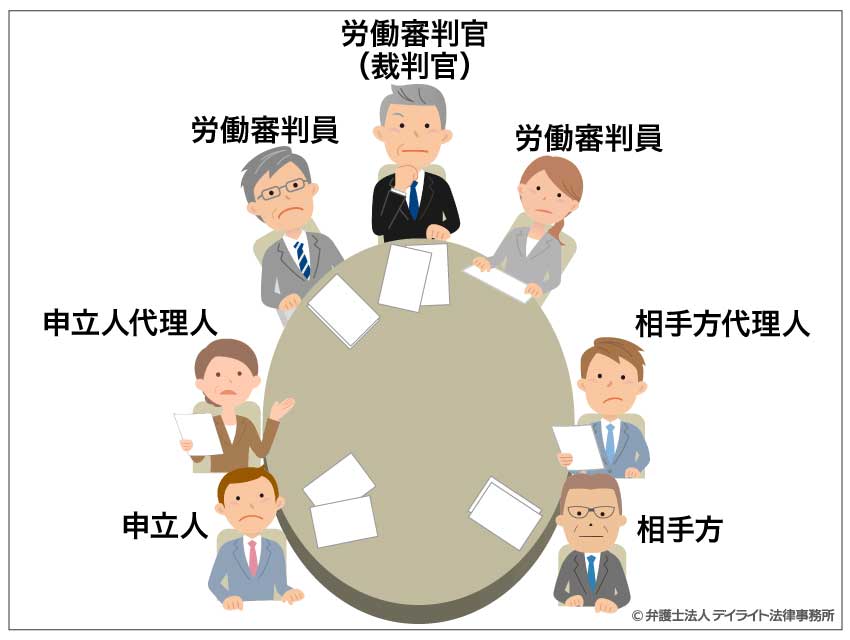

労働審判は、裁判官(労働審判官)1人と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2人で組織された労働審判委員会が関与します。

早期解決のために、原則として3回以内の期日で審理し、適宜調停を試み、調停による解決に至らない場合には、事案の実情に即した柔軟な解決を図るための労働審判を行うという紛争解決手続です。

労働審判と裁判の違いとは?

労働審判は会社と従業員のトラブルを簡易迅速に解決するために、労働審判法に基づき設けられたものであり、通常の裁判の特則的な制度です(労働審判法1条)。

労働審判の特徴は後述しますが、もっとも大きな違いは、解決までの期間といえるでしょう。

労働審判の特徴

労働審判は通常の裁判手続と比べると以下のような違いがあります。

早期に解決できる可能性が高い

労働裁判の場合、平均審理期間は17.2ヶ月です。

これに対し、労働審判は90.3日となっています(2022年統計)。

参考:2022年|裁判所「地方裁判所における民事第一審訴訟事件の概況及び実情」

労働審判の場合も、結果に納得できなければその後労働裁判で争うことになるため、状況しだいでは、長期化する可能性はあります。

しかし、上記統計データから、仮に労働審判で解決できた場合は、通常の裁判と比べて圧倒的に早く解決できるといえます。

柔軟な解決の可能性が高い

労働裁判での判決は、白か黒かの判断しかありません。

例えば、会社から解雇された従業員が解雇無効の労働裁判を提起した場合、「本当は復職ではなく、解決金をもらいたい」と思っていても、その意向に沿った判決は得られません。

あくまでも解雇が無効か有効かについての判断が示され、確定すると法的な拘束力が生じます。

これに対し、労働審判の場合、労働審判委員会は、和解による解決を積極的に勧めてきます。

なお、労働裁判も和解することは法的に可能であり、他の一般民事訴訟と比べて、和解によって終了することは多くあります。

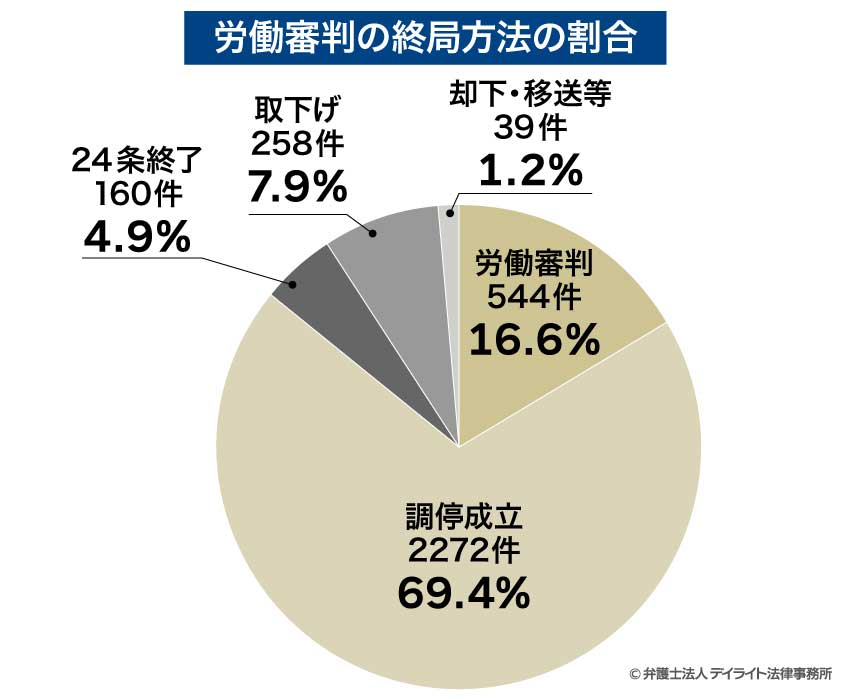

しかし、労働裁判の和解の割合は52.8%であるのに対し、労働審判の和解の割合は69.4%となっています(調停成立)。

したがって、労働審判は、労働裁判の場合よりも、柔軟な解決の可能性が高いと思われます。

参考:2022年|裁判所「地方裁判所における民事第一審訴訟事件の概況及び実情」

非公開の手続である

労働裁判は、原則公開されています。

すなわち、事件に関心がある者は誰でも傍聴できることになります。

これに対して、労働審判は原則として非公開で行われます(労働審判法16条)。

したがって、当事者がトラブルの内容を絶対に知られたなくない場合、労働審判の方が適しているといえます。

裁判官以外の専門家の関与

上記のとおり、労働審判は、裁判官以外の労働審判員2名(労働者側と使用者側)が関与します。

この労働審判員は、雇用関係の実情や労使慣行等に関する詳しい知識と豊富な経験を持つ者の中から任命され、中立かつ公正な立場で、審理・判断に加わるとされています。

以上の違いをまとめると下表のようになります。

| 比較項目 | 労働審判 | 労働裁判 |

|---|---|---|

| 早期解決の可能性 | 圧倒的に高い | 低い |

| 柔軟な解決の可能性 | 裁判より高い | 労働審判より低い |

| 公開の有無 | 非公開 | 公開 |

| 裁判官以外の関与 | 関与 | 関与しない(基本) |

どういった場合に労働審判を申し立てられる?

労働審判は、すべての紛争で理由できるわけではありません。

労働審判を申し立てることができる事案として、典型的なものをご紹介いたします。

雇用に関するトラブル

不当解雇

正当な解雇理由がないのに不当に解雇されたと主張する従業員からの請求です(正式には「雇用契約上の地位確認請求」といいます。)。

労働審判の中では、最も多いご相談事例です。

雇い止め

契約社員(有期雇用契約)の契約期間満了時に、更新せずに雇い止めした場合、それに納得がいかない従業員から「不当な雇い止めである」との主張がなされることがあります。

不当解雇の事案と比べて、労働審判にまで発展するケースはそれほど多くないという印象ですが、労働審判を提起される可能性は十分あります。

金銭に関するトラブル

未払い残業代請求

従業員から時間外・深夜・休日割増賃金の未払い分を請求される類型です。

不当解雇に次いでご相談が多い事案となります。

ハラスメント被害による慰謝料請求

従業員から会社に対して、セクハラやパワハラ等のハラスメントを理由に慰謝料を請求される事案です。

未払給与及び退職金請求

労働審判では残業代以外の未払い給与や退職金等の金銭請求も可能です。

しかし、それほど多くはない印象です。

労働審判の対象とならないもの

労働組合(ユニオン・合同労組を含む)との紛争

労働組合との団体交渉や不当労働行為の申立て等については、労働審判の対象とはなりません。

会社以外の者に対する慰謝料請求

会社内の事件であっても、相手が会社以外の者(同僚や上司等)の場合、労働審判ではなく、通常の民事訴訟(労働裁判)を利用することとなります。

例えば、セクハラの場合、会社と加害者本人に請求する場合がありますが、労働審判で請求できるのは会社のみとなります。

労働審判の申し立て方法

労働審判の管轄〜申立書の提出先〜

労働審判を申し立てるためには、地方裁判所に申立書を提出する必要があります。

相手が日本国内の会社の場合、以下の3つのいずれかを管轄する地方裁判所となります(労働審判法2条1項)。

- ① 会社の営業所等の所在地

- ② 従業員の勤務地(退職後の場合は最後の勤務地)

- ③ 従業員と会社が合意で定める地方裁判所

労働審判申立書の雛形【書式ダウンロード】

当事務所は労働審判申立書の書き方がわからないという方のために、サンプルをホームページ上に公開しており、無料で閲覧・ダウンロードが可能です。

ぜひ参考にされてみてください。

労働審判の手続の流れ

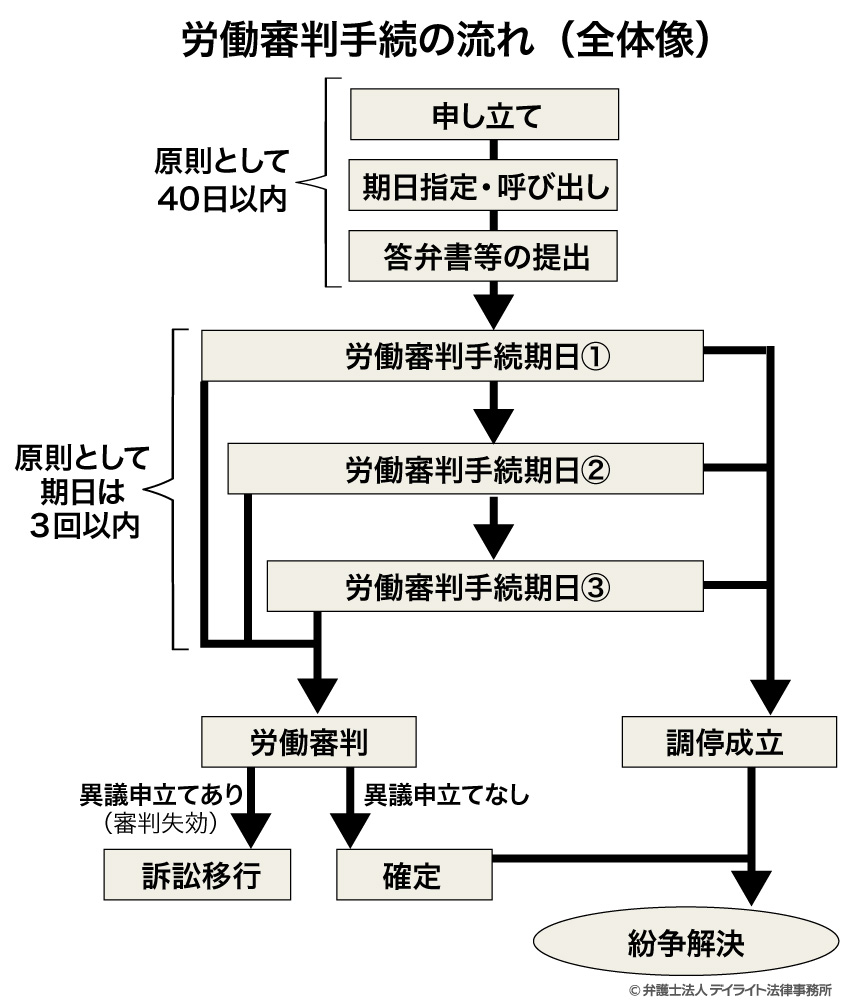

参考:労働審判手続|裁判所

期日指定、呼び出し

労働審判は、迅速な解決を目指すものであるため、原則として3回以内の期日で審理が終結されます(実務的には2回で終結するケースが多い)。

第1回目は、申立てから40日以内に指定され、当事者双方が呼び出されます(基則13条)。

参考:労働審判規則

答弁書の提出

相手方(裁判で言う被告のことで通常会社側)は、裁判所が定めた期日までに答弁書を提出しなければなりません(規則14条)。

参考:労働審判規則

通常の民事訴訟では、答弁書の記載内容はとても簡素で、その後の期日で少しずつ主張を補充していく手法が取られています。

これに対し、労働審判は3回以内での解決を目指すため、最初に提出する答弁書に会社側の反論を十分に記載する必要があります。

したがって、労働審判を申し立てられた会社は、できるだけ早く、専門の弁護士にご相談されることを強くお勧めいたします。

期日

第2、3回目については規定はないものの、実務の運用では、第1回目から1週間ないし2週間程度の日数を置いて第2回目を入れ、第2回目から1週間程度の日程を置いて第3回目を入れることが多いです。

第1回目の期日は通常、1時間から2時間程度で争点や証拠の整理が行われます。

多くの事件で、第1回目で主張や証拠が出揃い、裁判所(労働審判委員会)の心証が得られ、調停案(和解案)が提示されます。

第2回期日は通常、30分から1時間程度が多いようです。

1回目で提示された調停案(和解案)について、双方が検討結果を報告することが典型です。

複雑な事案では、第1回目で提出できなかった証拠などを提出する場合もあります。

第2回期日までに解決した場合、第3回期日は開催されません。

ワンポイント:第1回期日における審理はどのようなもの?

裁判所側(労働審判委員会)が事実関係や法律論に関する双方の言い分を聴いて、争いになっている点を整理し、必要に応じて申立人(従業員側)や相手方(会社側)の関係者(会社の代表者や上司)などから直接事情を聴取するなどの審理を行います。

筆者の経験上、代理人弁護士がついている場合、最初にプレゼンテーション(申立書や答弁書の概要の説明)を求められることがあります。

その後、従業員に対しては使用者側の委員、会社には労働者側の委員からの質問がなされることが多いです。

当事者(例えば従業員側)から相手方(例えば会社側)に対する尋問はできませんが、簡単な質問や確認などはできることがあります。

一通りの事情聴取が終わると、通常、労働審判委員会より、調停(話し合いによる解決)の可能性について打診されます。

このとき、当事者の一方は別室で待機し、個別に話を聞く形になることが多いです。

具体的には裁判所側の印象(従業員側と会社側のどちらに分があるかなど)が開示され、その上で、和解を勧められ、どのような内容(解決金の額など)であれば合意できそうか、などの意見を求められます。

労働審判は自分でもできる?

労働者側(従業員)の場合

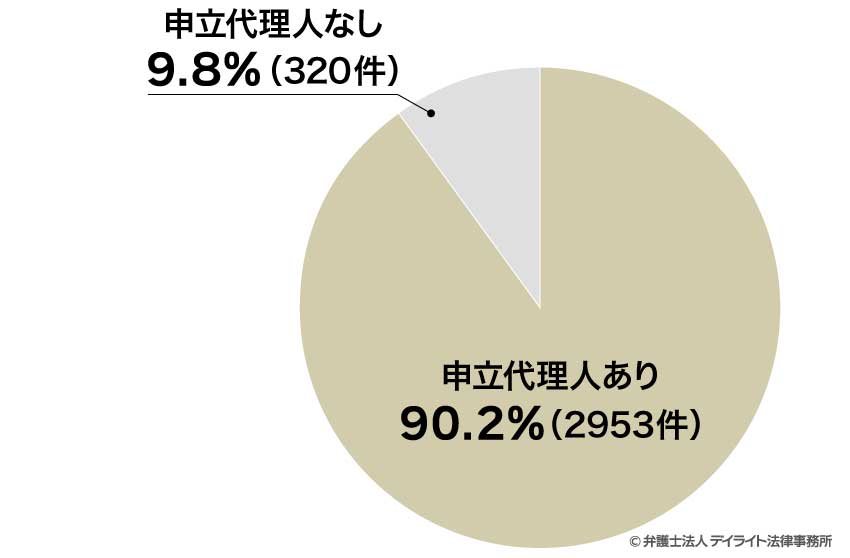

法律上、労働審判を弁護士に依頼する義務はありません。

したがって、理屈上は自分だけでも可能です。

しかし、上述したとおり、労働審判は、原則として3回以内の期日で終了するため、申立ての段階から十分な準備をして、的確な申立書を作成し、かつ、裏付けとなる証拠を集めて提出しなければなりません。

そのため、法律の専門家である弁護士に依頼する方が望ましいと考えます。

なお、裁判所も同様の見解を示しています。

参考:労働審判手続|裁判所

実際の統計データでも、申立人側(通常は労働者側)に代理人がついたケースは、全体の90.2%となっており、ほとんどの事案で代理人弁護士がついていることがわかります。

参考:2022年|裁判所「地方裁判所における民事第一審訴訟事件の概況及び実情」

労働者の方は会社と異なり、弁護士にご依頼する費用の捻出が難しいという状況も想定されます。

労働審判を弁護士に依頼した場合に予想される費用については、下記にくわしく解説していますので参考になさってください。

使用者側(会社)の場合

労働審判は、第1回目の期日が重要となります。

相手方となる会社は、十分な反論を答弁書で行わなければなりません。

また、申立人(労働者側)と異なり、申立て時期を自分で選ぶこともできないため、準備の期間はよりタイトとなる傾向です。

そのため、中小企業はもちろん、法務部がある大企業であっても、労働審判に熟知した専門家に依頼されることをお勧めいたします。

また、労働事件では、弁護士の立場が会社側と労働者側で分かれる傾向にあります。

そのため、できるだけ会社側を専門とする弁護士にご相談されると良いでしょう。

労働審判によって得られる結果は3種類

上図のように、労働審判は、最終的に、調停成立、労働審判の確定及び訴訟移行という3つの結果があります。

調停成立

労働者側、会社側の双方が一定の合意案に納得すると、調停が成立します(労働審判法29条2項、民事調停法16条)。

調停とは、話し合いによって和解することを言います。

合意内容は調停調書という書面に記載され、万一、後日、合意内容を守ってもらえないときは強制執行できるようになります。

労働審判の確定

調停が成立しない場合、労働審判(通常訴訟でいう「判決」のイメージ)が言い渡されます(労働審判法20条)。

2週間以内に異議を申し立てないと労働審判が確定します(労働審判法21条)。

労働審判が確定すると、裁判上の和解と同じ効力(強制執行が可能)が発生します。

労働審判の異議申立て

労働審判に対し、2週間以内に労働者側又は使用者側のいずれからか異議の申立があった場合、労働審判は効力を失います。

この場合、自動的に労働裁判手続きへと移行します(労働審判法22条)。

労働審判にかかる期間

労働審判は上述の通り、原則として3回以内の終了を目指しています。

また、多くの事案では、実際には2回目で終了しています。

では、具体的な期間はどの程度かかるのでしょうか。

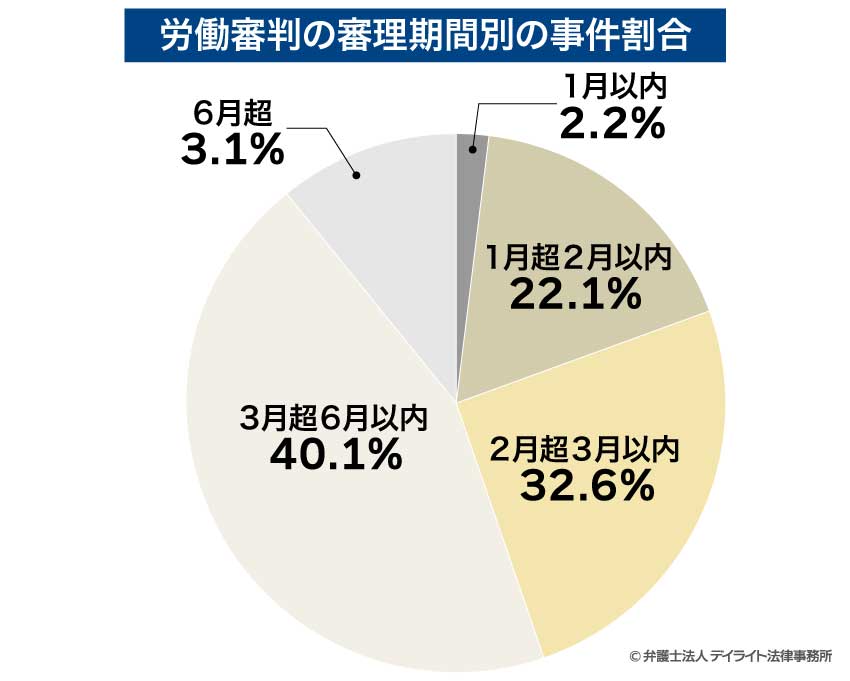

2022年の統計資料によれば、労働審判の平均審理期間は90.3日と報告されています。

また、審理期間で最も多かったのは3ヶ月超え6ヶ月以内の40.1%です。

参考:2022年|裁判所「地方裁判所における民事第一審訴訟事件の概況及び実情」

2006年から2019年までに終了した労働審判の平均審理期間は、77.2日で申立てから3ヶ月以内に70.5%の事件が終了したと報告されています。

参考:裁判所|労働審判手続

したがって、コロナ等の災害等の異常事態がない限り、通常は80日程度で終了していると理解していだければよいと考えます。

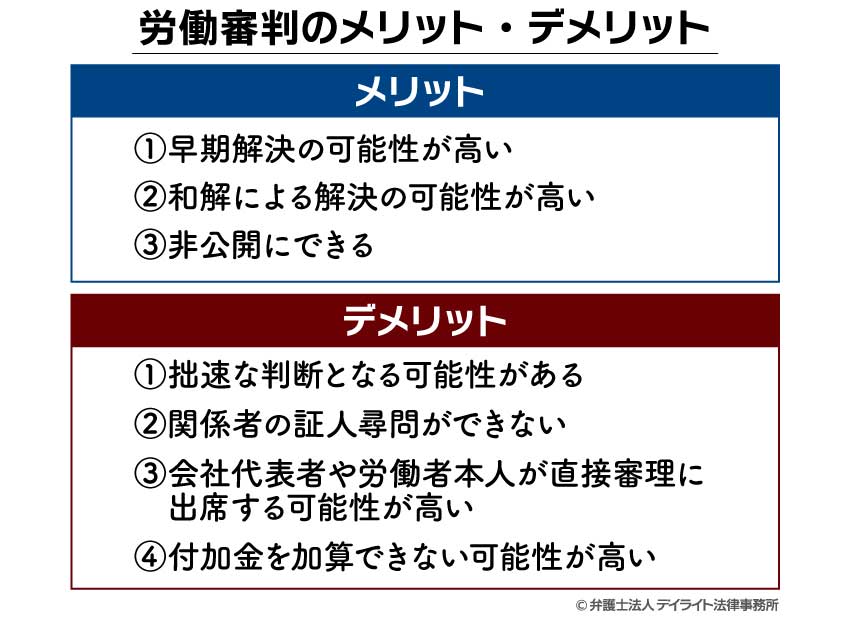

労働審判のメリット・デメリット

以上の労働審判の特徴等をふまえて、メリットとデメリットを考えてみたいと思います。

労働審判の3つのメリット

①早期解決の可能性が高い

上記で詳しく解説したように、労働審判は通常の裁判手続よりも短期間で終了しています。

労働紛争において、早期解決を望まない当事者はいないでしょう。

労働者側はもちろん、会社側もトラブルは早期に解決したいはずです。

したがって、早期解決の可能性が高いということは大きなメリットと考えられます。

② 和解による解決の可能性が高い

通常の労働裁判の場合も、和解で終了することは珍しくありません。

しかし、上記で解説したように、労働審判の方が和解で終了する可能性が高いです。

では、和解の何がメリットなのでしょうか。

柔軟な解決が可能となる

柔軟な解決が可能となる和解の場合、判決等と異なり、柔軟な解決が可能となります。

例えば、口外禁止条項を入れることも可能です。

口外禁止条項とは、和解の内容等を他に口外しないというものです。

従業員に未払い残業代や解決金を支払う際に、その事実を他に知られたくないという状況は少なくありません。

このようなときに、口外禁止条項は有用となります。

全面敗訴を回避できる

全面敗訴を回避できる和解は、判決等と異なり、当事者双方が一定程度譲歩した上で、納得の上で合意する手続です。

仮に判決となった場合、全面敗訴の可能性もありますが、和解の場合はこれを回避できます。

全面敗訴のリスクを回避し、少しでも会社のダメージを減らしたい場合、和解にメリットを感じるケースもあります。

柔軟な解決が可能となる

柔軟な解決が可能となる柔軟な解決の可能性については従業員側にもメリットがあります。

従業員側の場合、例えば、解雇無効を争う場合で、本当は復職よりも、解決金がほしいという状況が考えられます。

この場合、判決等で解雇が無効と判断されると、解決金はもらえずに復職しなければなりません。

和解の場合だと、復職しないこと((雇用契約上の地位がないこと)を前提として、解決金を受け取るなどの合意が可能となります。

任意に支払ってもらえる可能性が高くなる

任意に支払ってもらえる可能性が高くなる判決の場合と異なり、和解は義務者側が任意に履行してくれる可能性が高い傾向です。

例えば、従業員が会社に対して、1000万円の未払い残業代を請求し、500万円で和解したとします。

会社はこの500万円について、しぶしぶでも合意したのですから任意に支払ってくれる可能性は高いと考えられます。

この事案で、仮に判決で750万円の支払い命令が出たと仮定します。

この場合も、通常であれば会社は支払ってくれるでしょう。

しかし、もし、会社が納得できないとして支払わなければ、労働者側は強制執行を申し立てなければなりません。

また、会社に支払い能力がない場合、強制執行では回収できないリスクがあります。

このような場合、本来の金額より少ない金額となってしまっても、和解の方が回収可能性が高くなるでしょう。

③非公開にできる

労働審判は、裁判の場合と異なり、審問期日は非公開で行われます。

したがって、トラブルの内容が外部に漏れる可能性は裁判の場合よりも低いです。

労働審判を活用することで、会社にとっては、対外的な信用を失うリスクを減らすことができるでしょう。

また、従業員にとっても、「会社に対して裁判を起こしている」という事実を知られたくない場合、非公開のほうが望ましいと言えます。

これらのメリットを踏まえると、裁判よりも労働審判の方が望ましいのは以下に該当する場合となります。

- 一刻も早く解決したい場合

- 合意内容に口外禁止条項を入れたい場合

- 復職ではなく解決金がほしい従業員の方

- 会社から任意に支払ってもらう可能性を上げたい従業員の方

- 労働トラブルの内容を外部に知られたくない方

労働審判の4つのデメリット

労働審判のメリットを踏まえると、裁判よりも労働審判の方が手続上優れているようにも思えます。

しかし、メリットの反面、労働審判には以下のようなデメリットが考えられます。

①拙速な判断となる可能性がある

労働審判は、通常の裁判と比べると、はるかに早く解決できます。

その反面、裁判所がよく検討できずに誤った判断をしてしまう可能性があります。

通常の裁判では、長い期間をかけて、当事者双方が主張を行っていきます。

また、その主張を支える証拠についても、当事者は時間をかけて収集し、取捨選択した上で、裁判所へ提出することが可能です。

相手の手元にある証拠が必要な場合は、各種裁判上の手段を使って開示を求めていくことも可能です。

そして、裁判所は、十分に主張が出揃って争点が明確になってから、慎重に法を適用して判断を下すこととなります。

これにより、誤った判断を防止しています。

労働審判の場合、第1回目の期日までに、当事者が主張を出し尽くすのがポイントとなります。

そのため、主張内容が不十分となってしまう可能性があります。

そして、その主張の適否について、裁判所が検討する時間も限られてしまいます。

したがって、裁判所が誤った事実を認定し、不当な判断となってしまう可能性が懸念されます。

②関係者の証人尋問ができない

通常の裁判では、当事者双方が十分に主張し、争点整理が終わると、証人尋問を行います。

労働事件では、当事者の主張内容を裏付けるために、労働者本人のほか、上司や代表者(通常は中小企業の場合)などの尋問を行うことが典型です。

労働審判の場合、このような尋問手続は実務上実施されていません。

※法律上不可能ではありませんが(法17条)、迅速な手続きを重視するため実務上はほとんど実施されていません。

このような証言などは、尋問ではなく、書面(陳述書)を提出する方法で取り調べられることになります。

書面のみの場合は、本人に対して反対尋問を行うことができません。

また、法廷において、本人の応答の様子を直接観察することもできません。

労働審判においても、労働審判委員会から当事者に対して様々な質問がなされるのが通例なので、その際、本人の様子を観察することはできます。

しかし、尋問の場合と異なり、自分が確認したい事項を直接、質問することは通常できません。

仮に質問する機会があったとしても、極めて限定的な範囲に留まります。

また、労働審判の場合、通常の裁判の尋問で実施されている、「偽りを述べない」旨の宣誓や偽証の場合の制裁の告知もありません。

したがって、相手が嘘を伝える可能性があることも懸念されます。

③会社代表者や労働者本人が直接審理に出席する可能性が高い

通常の裁判では、依頼者本人が手続に出席することはほとんどありません。

多くの場合、手続に出席するのは代理人である弁護士であり、会社代表者や労働者本人は、尋問のときに限って出席しています。

労働審判では、通常、第1回目の期日に労働者本人や会社代表者が出席しています。

なお、比較的大きな企業の場合、会社代表者ではなく、状況をよく知る責任者が出席します。

したがって、直接の出席を望まない当事者にとっては負担になると思われます。

④付加金を加算できない可能性が高い

未払い残業代の請求等のケースでは、労働者は本来の請求額に加えて、付加金を加算して請求することができます。

例えば、未払い残業代が200万円の場合、付加金の請求が全額認められると、会社はその同額の200万円を加算し、合計400万円を支払うことになります。

労働審判において、裁判所はこの付加金の加算を認めない傾向です。

なお、裁判においても、会社の悪質性が高くない等の事情があれば、付加金の加算は認められませんが、労働審判と比べると付加金が認められる可能性は高いです。

したがって、少しでも多くの金額を獲得したい労働者の場合、労働審判より裁判のほうが得策といえるでしょう。

これらのデメリットを踏まえると、労働審判よりも裁判の方が望ましいのは以下に該当する場合となります。

- 裁判所に少しでも適切な判断を仰ぎたいと強く思っている方

- 証人尋問等によって事実を明らかにしたいと強く思っている方

- できるだけ直接出席したくないと思っている方

- 時間がかかってでも、少しでも多くの金額を獲得したい労働者の方

労働審判の費用

労働審判にかかる費用には、実費と弁護士費用があります。

また、労働審判の相手方(通常は会社側)となる場合、多くの事案で、会社は解決金等の金銭を労働者側に支払うこととなります。

したがって、会社の場合、この解決金等も労働審判の費用に含まれることとなります。

実費について

実費とは、裁判所に収めなければならない費用のことをいいます。

仮に弁護士に依頼されなくても、絶対に必要となります。

具体的には印紙代と郵便切手代(裁判所では「郵券」と呼んでいます。)の合計額となります。

請求額等により実費の額は変動しますが、概ね1万円から3万円程度となることが多いです。

弁護士費用について

現在、弁護士費用は自由化されています。

そのため、一概には言えませんが、着手金として数十万円、成功報酬として同額程度になることが多いと思われます。

労働審判の解決金の相場

労働審判で調停が成立すると、会社が解決金を支払うことがあります。

この解決金というのは、示談金のようなものです。

解決金の金額は事案によって異なりますが、数十万円から数百万円の範囲が一般的です。

上記をまとめると労働審判の費用は下表のようになります。

特に弁護士費用については事案の内容によって大きく異なるため、ご相談時に説明を受けるようにされてください。

明朗会計の法律事務所の場合、ご依頼を検討されている相談者に対してはお見積りを渡してくれると思います。

|

労働審判にかかる費用 |

|

|---|---|

| 実費 | 弁護士費用 |

| 印紙代と切手代の合計額 1万円から3万円程度 |

着手金:数十万円程度 成功報酬:上記と同額程度 |

| 相手方(通常は会社側)の場合:解決金等の金銭 数十万円から数百万円 |

|

労働審判を申し立てられたとき会社側のポイント

労働審判において、適切な結果を得るためには、労働法令に関する専門知識に加え、労働審判を熟知する必要があります。

ここでは、会社が労働審判で勝つために必要と思われるポイントについて、段階別に解説いたします。

なお、以下の記載は、会社が「相手方」(裁判で言う「被告」の立場)となる場合を想定しています。

会社が申立人(裁判で言う「原告」の立場)となることも理論的にはありますが、実務上、ほとんどが相手方となるからです。

労働審判期日の日程を確認する

労働審判期日呼出状により、第1回期日に出頭可能かどうか、日程を確認します。

呼出状には、裁判所からの「照会書」(照会内容は、代理人弁護士の有無、氏名、第1回期日出頭の可否等。)が同封されています。

これについては、内容を早期に確認して、指定された提出期限に遅れず提出すべきです(提出期限は答弁書よりも早い期日が指定されている。)。

迅速性の要請に鑑み、日程調整が可能であれば、できる限り出頭を確保するべきです。

しかし、どうしても調整がつかない場合は、裁判所に具体的理由を示した上で、期日変更の申立を行うこととなります。

弁護士不在の間に代表者らが不適切な発言を行う可能性もあることから、可能な限り、弁護士同席が望ましいです。

弁護士の数が多い法律事務所の場合、少人数の法律事務所と異なり、対応できる可能性が高いため、比較的規模がある法律事務所の方が弁護士の日程を確保しやすいかと思われます。

もし、どうしても弁護士の都合がつかない場合は、弁護士助言のもと、事前の対策を入念に行ったほうがよいでしょう。

期日については、当初から、第2回期日まで、あるいは第3回期日まで指定されている場合があります。

申立段階で第何回までの期日を指定するかについては裁判所によって異なります。

答弁書の提出期限を厳守する

受任後、事実関係の調査を行って答弁書を提出する準備を行います。

提出期限は絶対に遵守すべきです。

答弁書では、申立書記載の事実に対する単なる認否にとどまらず、答弁を理由づける具体的な事実、予想される争点、当該争点に関連する重要な事実、予想される争点ごとの証拠、当事考間においてされた交渉、その他の申し立てに至る経緯の概要を記載します(規則16条1項)。

参考:労働審判規則

主張を裏付ける証拠を提出する

何が証拠となるかは、事案により異なりますが、多くの事件に共通するものとして、就業規則(賃金規定等含む)、雇用契約書、給与明細などがあげられます。

なお、解雇事件では、解雇通知書、解雇理由書、「退職時等通知書」等、残業代請求事件では、タイムカード、労働条件通知書、三六協定などがあげられます。

答弁書(主張書面)、証拠(書証)は5部提出する運用となっています(相手方1名の場合。正本1、副本1、写し3。)。

基本的には、会社側の主張と相応の関連性を有する陳述書を提出すべきです。

合理的な理由なく内容の重複した陳述書を大量に提出することは、控えるべきでしょう。

出頭する関係者を人選する

事実関係の内容をよく知っていて説明できる者を優先させましょう。

争点が複数の場合は、複数人数が出頭することもあり得ます。

また、決定権限(社長など)を持つ者が出頭することが望ましいといえます。

第1回期日のための関係者のリハーサルを行う

相手方の見解を求められた場合の準備、事実経過についての質問に対し、適確に回答できるように準備すべきです。

第1回期日のポイント

第1回期日には、予想される争点について直接の説明ができる人物を、少なくとも一人は同行すべきでしょう。

また、労働審判においては、第1回期日において調停のための協議が行われることが多いので、中小企業の場合には、代表者に出席してもらう方が望ましいです。

見解を述べる

第1回期日において、申立人によるプレゼンテーションに続き、相手方としての見解を口頭で述べることが要請されることがあります(時間は5分程度)。

その場合、答弁書の内容をそのまま朗読しても、時間だけかかって効果的でないので、これを適宜要約し、申立人のプレゼンテーションの中で摘示された事実が不正確であれば、その旨指摘する必要があります。

また、審判委員会からの質問が始まると、当事者は受け身になるので「言いたいことを充分に言い尽くせない」という不満が残るおそれがあります。

それを解消して当事者の納得を得て解決するため、本人が特に言いたいことを強調しておくことが有用です。

第1回期日においては、裁判所(労働審判官、労働審判員)から当事者本人に直接質問がなされることがほとんどです。

弁護士は代理権を持つものの、本人に代わって答えようとすると、裁判所から遮られることがあります。

したがって、事実関係に関する質問については、同行した担当者に直接答えてもらい、代理人は、担当者が質問を誤解していたり、緊張等によって不正確な回答をしたりしたような場合や、担当者には答えにくい質問や、和解金額に関する質問についてのみ介入するよう努めるべきです。

事案によって異なりますが、平均的には、第1回期日では、おおむね審尋に約60分、労働審判委員会の調停案の評議に約15分、調停に約15~30分をかける、という程度の進行になるケ-スが多いようです。

第1回期日に調停案が出されることは多いです。

労働審判委員会からの調停案(和解内容)を受けて調停が成立すると、後から覆すことはできません。

そのため、その場で即答せず、一旦席を外して、よく代理人弁護士と協議して、回答するようにしましょう。

専門家の意見を交えて調停案の検討する

第1回期日で示された調停案について、その場で合意せずに期日が続行する場合があります。

この場合、第2回期日において、調停案に応じるかどうかを回答しなければなりません。

調停案に応じるかどうかについては、労働問題に詳しい専門家の意見を踏まえて、社内の諸事情を考慮すべきです。

例えば、社内における早期解決のメリット、費用や時間の節約、敗訴リスクの回避などの要素を踏まえて検討するとよいでしょう。

事案によりますが、筆者の経験上、第1回から第2回までの期間は2週間程度が多いようです。

しかし、労働審判は第1回目が勝負です。特段の事情がなければ、第1回目までに提出しておくべきでしょう。

なお、第1回の後に提出する主張書面は、通常、補充書面というタイトルを付けます。

補充書面を提出する例はあまりありませんが、提出するとしても1~2ページ程度にすべきでしょう。

参考:労働審判規則

第2回期日・第3回期日のポイント

第2回期日以降は、事実関係の補充的確認がなされるほかは、基本的に調停のための協議が行われます。

したがって、会社として最大限譲れるのはどこまでかを、事前に詰めておくことが望ましいでしょう。

また、第1回期日と同様、急な提案にも対応できるよう、判断権限を有する者との連絡は確保しておくべきです。

第3回期日が開かれる場合、当事者から調停案に対する結論を聞き、調停不成立の場合に審判が言い渡されるのみで、10~30分程度で終了することが多いでしょう。

労働審判後のポイント

調停が成立しない場合、審判が言い渡されます。

これに対し、適法な異議申立がない場合、審判が確定し、後から覆すことはできなくなります(労働審判法21条4項)。

審判内容に不服であれば、異議を申立てることが可能です。

異議申し立ては、審判から2週間以内となります(労働審判法21条1項)。

異議申立後の本訴について支部への回付を希望する場合は、その旨の上申書を添付します。

審判の効力は生じません(労働審判法21条1項3項)。

そして、労働審判の申立時に、係属していた地裁に訴訟提起したものとみなされます(労働審判法22条1項2項)。

すなわち、労働裁判に自動的に移行します。

本訴の準備

従来の主張・立証の検討。何を削り、何を加えるべきかを検討します。

異議申立後に、申立人から出された「訴訟に代わる準備書面」に対し、認否・反論を行なうこととなります。

労働審判についてのQ&A

労働審判で負けた労働者はどうなる?

労働審判の結果に納得がいかない当事者は、2週間以内に異議の申立てを行うことができます(労働審判法21条)。

労働審判の結果に納得がいかない当事者は、2週間以内に異議の申立てを行うことができます(労働審判法21条)。

異議の申立てを行うと、通常の裁判(地方裁判所)に移行します(同22条)。

異議の申立てを行わないと、審判が確定し、同じ内容については裁判手続で争うことができなくなるので注意してください。

労働審判は会社に不利?

具体的な状況しだいなので一概には言えません。

具体的な状況しだいなので一概には言えません。

従業員は申し立てる時期を選択できるのに対し、会社はタイトな期間内に答弁書を作成し、提出しなければならず、負担は大きいと考えられます。

ただ、スピーディーに対応することで、会社側でも実質勝訴的な和解を勝ち取る可能性もあります。

労働審判で弁護士なしは不利になる?

結果について、弁護士がいなかったからと言って、必ず不利になるわけではないでしょう。

結果について、弁護士がいなかったからと言って、必ず不利になるわけではないでしょう。

しかし、上で解説したとおり、労働審判は適切な書面を作成し、主張を裏付ける証拠を集めたりなど、弁護士でなければ難しい対応が多いです。

少なくとも、労働審判にくわしい相談に一度ご相談されることを強くお勧めいたします。

労働審判で嘘は許される?

虚偽の主張や発言はすべきでありません。

虚偽の主張や発言はすべきでありません。

刑罰法令に触れる可能性もあります。

刑事罰を受けなかったとしても、虚偽の主張等は説得力に乏しく、プロの裁判官には見抜かれる可能性が高いと思われます。

労働審判の解決金を払わないとどうなる?

労働審判で合意した解決金を支払わないと、財産の差し押さえなどの法的措置をとられる可能性が高いと思われます。

労働審判で合意した解決金を支払わないと、財産の差し押さえなどの法的措置をとられる可能性が高いと思われます。

合意した以上、解決金は必ず支払うようにしてください。

労働審判のまとめ

以上、労働審判について、手続きの流れや、各段階における会社の対応のポイントを詳しく説明しましたがいかがだったでしょうか?

労働審判は、第1回が勝負であり、比較的短期間のうちに、会社としてできるすべての主張と証拠の提出を行うべきです。

このような準備は、労働審判に精通した弁護士でなければ、十分行うことが難しいと思われます。

そのため、労働審判については、労働問題に精通した弁護士へ相談されることをお勧めいたします。

デイライト法律事務所には、企業の労働問題を専門に扱う労働事件チームがあり、企業をサポートしています。

まずは当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。

ご相談の流れはこちらをご覧ください。

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士

所属 / 福岡県弁護士会・九州北部税理士会

保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

専門領域 / 法人分野:労務問題、ベンチャー法務、海外進出 個人分野:離婚事件

実績紹介 / 福岡県屈指の弁護士数を誇るデイライト法律事務所の代表弁護士。労働問題を中心に、多くの企業の顧問弁護士としてビジネスのサポートを行なっている。『働き方改革実現の労務管理』「Q&Aユニオン・合同労組への法的対応の実務」など執筆多数。